奈良井宿へ

about 奈良井宿

about

奈良井宿が中山道の宿場町に指定されたのは1601年、五街道の整備が決められた年と同年にあたりますが、文献に残された記録によると、1533年には(前年に浄土真宗の専念寺が創建された地である)奈良井に宿場町が作られていたようです。

つまり、元々五街道が整備される半世紀以上前から宿場町として機能していたのだということで、続く江戸時代の繁栄についてもまた、”五街道整備”の時点で必然ではあったのでしょう。

中山道の木曽エリア(≒木曽路。後述)に位置する”木曽11宿”の中ではもっとも標高が高い、かつ中山道屈指の難所といわれた鳥居峠傍というロケーション下に作られた奈良井宿は、最盛期には”奈良井千軒”と称えらるまでに繫栄しました。

時は巡り、今昔の違いを偲ばせる要素が今も奈良井宿に保存されている理由としては、「明治時代の道路改修の際、中山道の奈良井宿を通過する区間が国道指定から外されたため、幸運にもかつての姿が後世に残されることとなったのだ」という事情があったようです。

現在、旧・奈良井宿自体が文化庁によって”重要伝統的建造物群保存地区“に指定されています。

参考

- 【旧街道と宿場町】街道整備と江戸時代の旅(五畿七道、五街道、脇街道)

- 奈良井宿観光協会公式サイト “奈良井宿について“

- 日本遺産ポータルサイト “塩尻市奈良井“

- 共に歩まん(真言宗大谷派公式サイト) “帰元山 専念寺“

- 塩尻市観光ガイド “奈良井宿 五ヶ寺“

- 木曾谷とりっぷ “奈良井宿“

- 塩尻市観光ガイド “鳥居峠“

- 木曾谷とりっぷ “地元ガイドと歩く新緑の鳥居峠“

- 文化庁公式サイト “伝統的建造物群保存地区“、”塩尻市奈良井・木曾平沢(長野県)“

宿場町までの案内

JR奈良井駅前から奈良井宿までの間には、多少歩くとはいえ言うほど歩くわけでもないという、程よい距離があります。

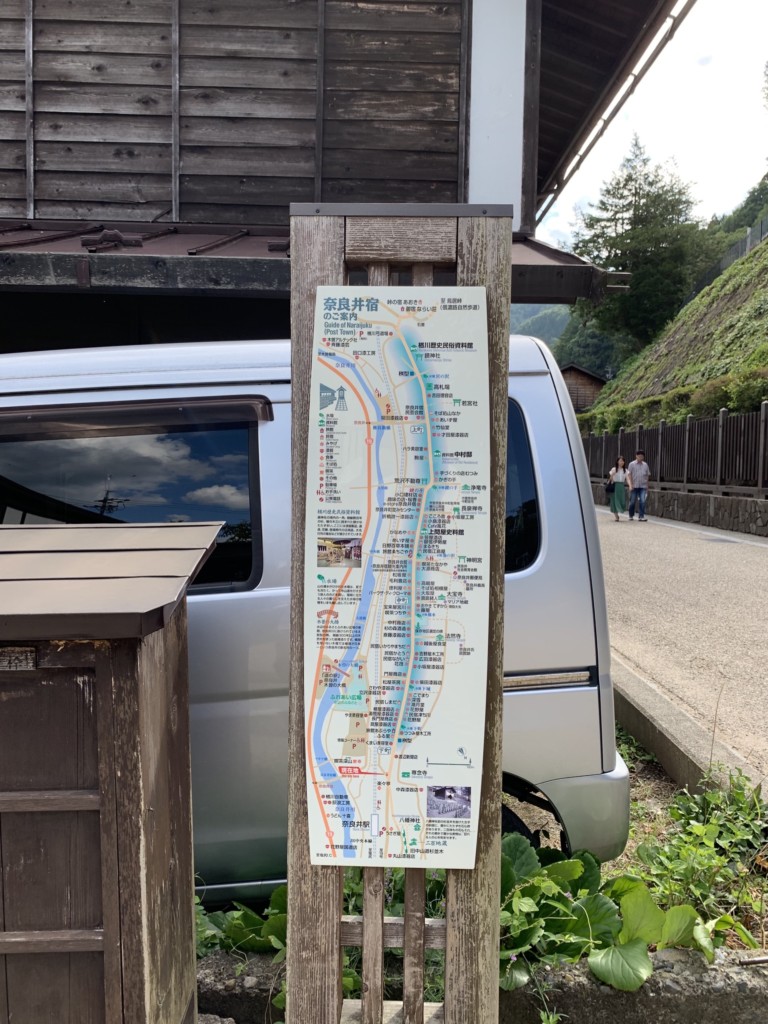

そのためにということなのか、その”多少の距離”の中に早速いくつか案内板が出ていて、

いよいよ奈良井宿のはじまりという地点にも、案内板が設置されています。

駅前に通された道から道なりに続く一本道沿いにかつての宿場町の機能が残されているので、JR奈良井駅から”奈良井宿まで”の道に迷うことは恐らくないと思いますが、それでは奈良井宿でお目当ての場所にガイド無しですんなりつけるのかどうかというと、そこには結構なハードルがあったりもします。

宿場町の全長が全長(総延長は8町5間=約900m)、見所の数が数(8町5間の両サイドに、延々続きます)だからですが、「案内板は単なる道案内に非ず」(=ボチボチ、目的地の確認を始めてくださいね、の告知)なのかもしれません。

宿場町・奈良井を街歩き

入り口付近のお寺と”屋号”

奈良井宿の入り口付近には、お寺があります。

観光案内所や観光施設で伺ったお話によると、先祖代々のご近所さん同士がずっと奈良井宿を盛り立ててきたとのことで、観光旅行で楽しむ分にも常にアットホーム感がありました。

旧街道に作られた宿場町の名残りがある街では、今でもしばしば見かけることがありますが、奈良井宿でも家ごと、施設ごとに、宿場町時代の屋号が掲げられています。

これも観光案内所で伺った話ですが、曰く、同じ苗字の家が何軒もあるので苗字で呼んでもわかり辛い(〇〇さん、といっても、どこの〇〇さん? となってしまうことが多いようです)、だから昔からの屋号で識別する、その方がわかりやすいということでもあるようです。

参考

メインストリートと木曽山脈、木曽路

旧・中山道にて前方を望むと、宿場町の向こうには、木曾路が通された山脈が見えています。

島崎藤村の『夜明け前』冒頭で”木曾路はすべて山の中である“と謳われた、まさに只中の風景ですね。

海抜1000メートル地点という高地にある奈良井よりもさらに高いところに見えている稜線は、ざっくりとした方向的には御嶽山の最高峰である剣ヶ峰に連なっている稜線ではないかと思いますが、この山脈のふもと部分にあたる高地をなぞるように通されているのが、奈良井宿のメインストリートを含む”中山道の木曽路”です。

木曽路とはすなわち、その大半が森林で構成されているという、中山道”木曽エリア”の愛称です。

繰り返しになりますが、木曽路には11の宿場町があって、奈良井宿もそのうちの一つにあたります。

“木曽の地場産業”(木曾漆器や木曾の木工品など)は、尾張藩を筆頭とする地域の人々の努力によって(中山道経由で)全国区となり、中山道内にあっての”木曽路”のブランドを支えることに繋がっていきました。

“地元の人以外の車での通行はご遠慮ください”という奈良井宿のメインストリートは、まさにかつて中山道だった道です。

道幅が線路の幅や車の通行に合わせて作られていなさそうに見えるあたりは”今に生きる旧街道”故の個性でもありますが、”車線”を感じさせないゆとりある道幅は、観光散策にも優しいです。

この道は現在、地元の小学生~高校生の通学路としても使われているようです。

島崎藤村の『夜明け前』では、いわゆる”御一新”後の政権を担った明治新政府の負の側面が描かれていますが、今も木曽路には、やがて時の日本から様々なものが失われていくことになる、その前夜の様子が残されています。

参考

- 日本の旧街道一覧地図 “旧中山道“

- 山と渓谷オンライン “御嶽山“

- 日本遺産ポータルサイト “木曽路はすべて山の中“

- 木曽谷とりっぷ “木曽について“

- 長野県公式サイト “木曽地域の情報“

- 長野県公式観光サイト “木曽のおすすめ観光スポット“

- 国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 “木曽路の宿場町マップ“

- 青空文庫図書カード “夜明け前“

- ダヴィンチweb “島崎藤村『夜明け前』あらすじ紹介“

酒造・杉の森

奈良井宿の街並みに自然に溶け込んでいる施設に、寛政5年(1793年)創業の”酒造・杉の森”があります(残念ながら現在は休業中のようです)。

現在の会社の平均寿命がおよそ20年~30年程度だといわれている中、その約10倍にあたるという、200年以上続いていた会社ですね。

ところで寛政5年といえば、世は徳川幕府の11代将軍・徳川家斉の時代です。

その中でも特に、老中・松平定信が主導権を持っていた時代(=寛政の改革期)が終わり、諸々あった結果江戸時代の庶民文化の集大成となる時代が訪れることとなったという、そんな節目の年にあたります。

参考

奈良井の湧き水

宿場町内の街道沿いのところどころでは、今でも煮沸すれば飲用として使える湧き水が湧いています。

“ナショ文字”看板

“ナショナル”ブランドを使用していた松下電器がパナソニックになって久しい今日この頃ですが、少し懐かし目のところで、いわゆる”ナショ文字“の看板がありました。

他、幾つかの見どころと”夜の奈良井宿”について

元櫛問屋・中村邸(国指定重要文化財)や、上問屋資料館(国指定重要文化財)について、さらには夜の奈良井宿の様子について、別記事にまとめました。

旧中山道・奈良井宿 -元櫛問屋 中村邸(塩尻市指定有形文化財)-

【青春18きっぷの旅/初日・二日目】旧中山道の宿場町・奈良井宿泊

御宿 伊勢屋

今回の青春18きっぷ旅最初の宿泊先、旧中山道沿いにある”伊勢屋”です。

昔の宿場町の面影を残す外見と、格子戸から中山道を臨める宿泊部屋があるということで、旅行前、宿泊前から宿泊を楽しみにしていました。

テーブル奥にある布団は、朝晩は夏でも涼しいと聞いていたので念のため部屋に持ち込んだ(宿で用意されていた)「冬用」の掛布団ですが、新旧が融合した客室は居心地も抜群で、

障子と格子戸の向こう、すぐそこに見えるのが中山道です。

旧街道在りし日の旅人気分をまんま疑似体験できそうな空間に期待は膨らむばかり、となったチェックイン後のひとときの後、再び中山道へ出て見ました。

参考