一の鳥居から、弥彦神社拝殿へ

弥彦神社へ

朝の新潟駅から、JRの越後線と弥彦線と乗り継いで、弥彦駅へ。

駅到着後、一旦ホテルに荷物を置かせてもらったあとで、早速弥彦神社参拝へ向かいました。

参考

神社前の一画

神社通りと一の鳥居

弥彦神社の前に通された神社通りは、

神社の外から一の鳥居を経て、弥彦神社の境内に伸びています。

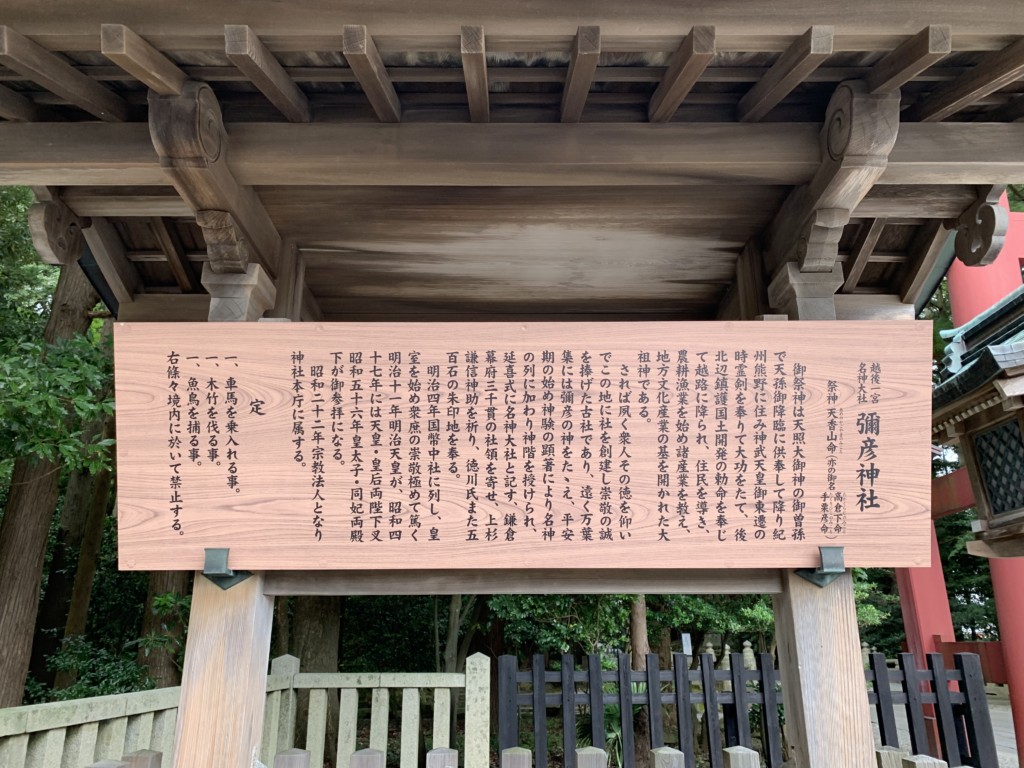

一の鳥居すぐ傍には、

神社の由緒書きが設置されています。

明治天皇行在所跡

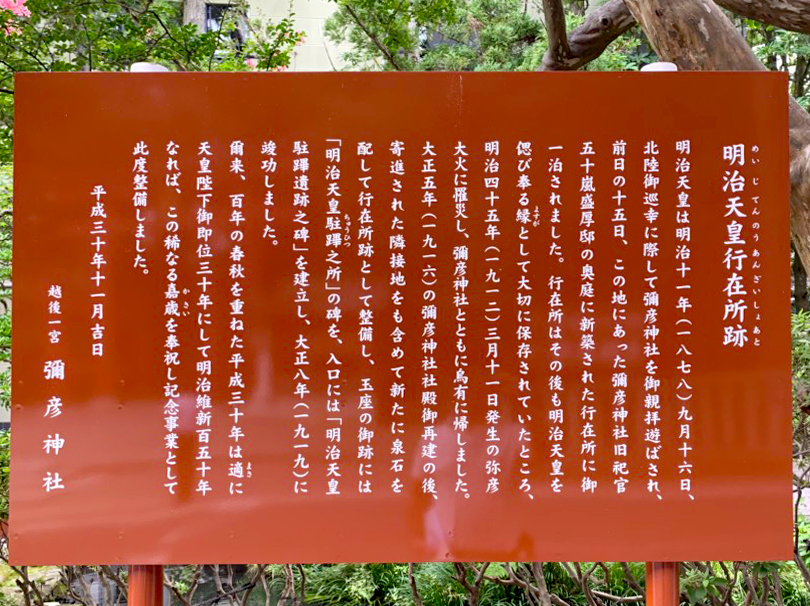

一の鳥居すぐそばには、かつて明治天皇が行幸されたことを記念する碑と、

行在所跡があります。

明治天皇や大正天皇、昭和天皇をはじめとする天皇陛下が巡幸された跡は今も国内各地に残されていますが、弥彦神社傍の一画も然り。ですが残念ながら、弥彦神社傍の行在所は明治45(1912)年の大火で焼失してしまったということで、現在は石碑等が残されるのみとなっています。

弥彦神社の境内に隣接する、一の鳥居すぐ傍のところに位置していて、

弥彦神社による、行在所についての説明も置かれています。

参考

弥彦神社の境内へ

玉の橋と表参道

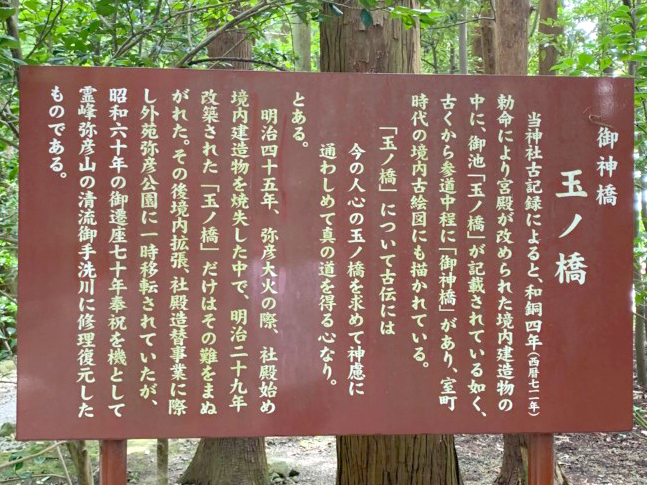

一の鳥居入ってすぐのところには、神様の通り道であるとされている、玉の橋が架けられています。

明治天皇の行在所を焼失させた明治45年の大火では例外的に難を逃れた、という曰くのある”玉ノ橋”すぐ横には、

弥彦神社の表参道へと誘う”人間用”の橋が通されていて、

一の鳥居付近からまっすぐ伸びた参道へと繋がりますが、つきあたりまで直進後、神社の祈禱・お祓いの受付所付近を左手に進むと、その先に拝殿があります。

かつての弥彦神社は、明治45年(奇しくも東日本大震災発生と同日の、3月11日)の大火でほぼ全焼してしまったようで、大正遷宮(遷宮=社殿の建て替え)記念の碑は、その後大正5(1916)年の再建を祝してのものです。

社伝が語る、2400年からの弥彦神社の悠久の歴史の中では、大正5(1916)年の出来事などつい最近のことではありますが、それでも遷宮=再建以来既に100年以上の時間が経過しています。

リアルタイムで当時を知る人は、今となってはほぼ鬼籍に入られてしまったということですね。

神社の歴史と共にある”苔生した石灯篭”が伝えてくるのは、”万物は流転する”という現生の真理であり、同時に個々の人間存在の儚さであり、と言ったところでしょうか。

何かこう、思わぬところから思わぬ形で圧倒されるものを感じました。

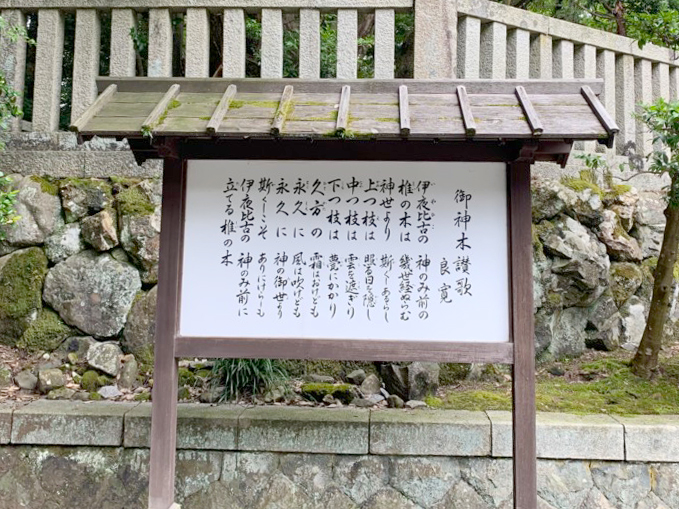

表参道沿いの受付事務所傍には御神木と、

江戸時代後期の新潟が誇る禅僧・良寛さんが御神木をたたえた賛歌がしたためられている他、

手水舎などが置かれています。

参考

鹿苑

一の鳥居をくぐって参道を直進した後、突き当りを右方向へ進むと、貴重な在来種をはじめとする鶏が飼われている日本鶏舎と、シカが放牧されているエリア・鹿苑へと進みます。

その様子は別記事にまとめました。

参考

拝殿へ

この先は、参道の正面が拝殿です。

二の鳥居をくぐって進むと、拝殿前の門(随神門)が近づいてきます。

弥彦神社・拝殿

拝殿前に作られた階段を上って、

随神門下へ。正面が拝殿です、ということで、

逆に拝殿側からすると、二の鳥居に向かう正面に、良からぬモノの侵入を防ぐためにとして、随神門が作られている形になります。

命名の由緒としては『古事記』に登場する天石門別神に縁を持っていますが、随神門を背にすると正面が弥彦神社の拝殿、さらにその向こうが神社の御神体である弥彦山です。

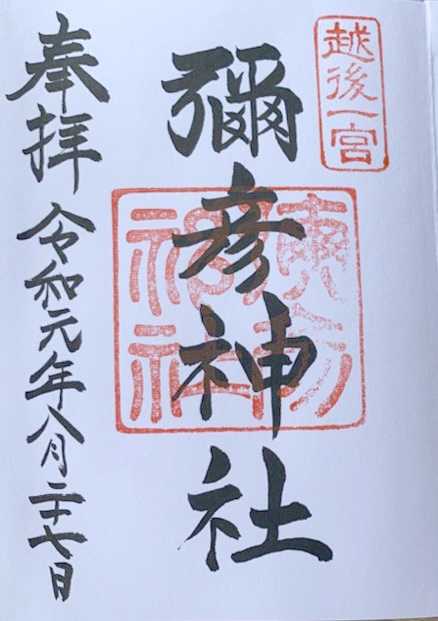

天皇皇后両陛下御御親拝記念碑/彌彦神社御朱印

日本の神社では崇拝の対象となる八百万の神が祀られていますが、その中心が皇室の祖神である天照大御神であることから、天皇陛下自ら神社を訪れ、神々を拝むことを特別に”御親拝“と言います。

彌彦神社に遺された碑は、昭和天皇・皇后両陛下の彌彦神社御親拝記念碑です。

社務所は随神門の向かって右隣に位置しています。

弥彦神社の参拝作法は通常の作法と違って二礼”四拍手”一礼(※)です。

作法に沿った参拝後、社務所にて念願の御朱印をいただきました。

参考

- 弥彦神社公式サイト “ご参拝“(※)

彌彦神社から弥彦山へ

弥彦山ロープウェイ乗車

別記事でまとめました。

弥彦神社御神廟へ

別記事でまとめました。