さんまるミュージアム(三内丸山遺跡常設展示エリア)

雪景色の中ということもあって、一部(環状配石墓など)の施設が雪中に埋もれていたりもしたのですが、それはそれとして、雪景色の中にあっての風情を感じることもできましたという、三内丸山遺跡の見学後。

遺跡への入口施設となっている縄文時遊館館内の常設展示エリア、さんまるミュージアムの見学に出向きました。

今回は結構駆け足での見学になってしまったのですが、ミュージアム内では”縄文ポシェット”(縄文人が使っていたとされる、植物を使って編み込まれたポシェット)などの重要文化財も展示されています。

大型掘立柱建物など遺跡内部の見どころと並ぶ、三内丸山遺跡の名物施設ですね。

と言うことで、遺跡同様、ここでも施設ガイドが行われています(10:30~、14:30~の1日2回。各回とも約15分程度)。

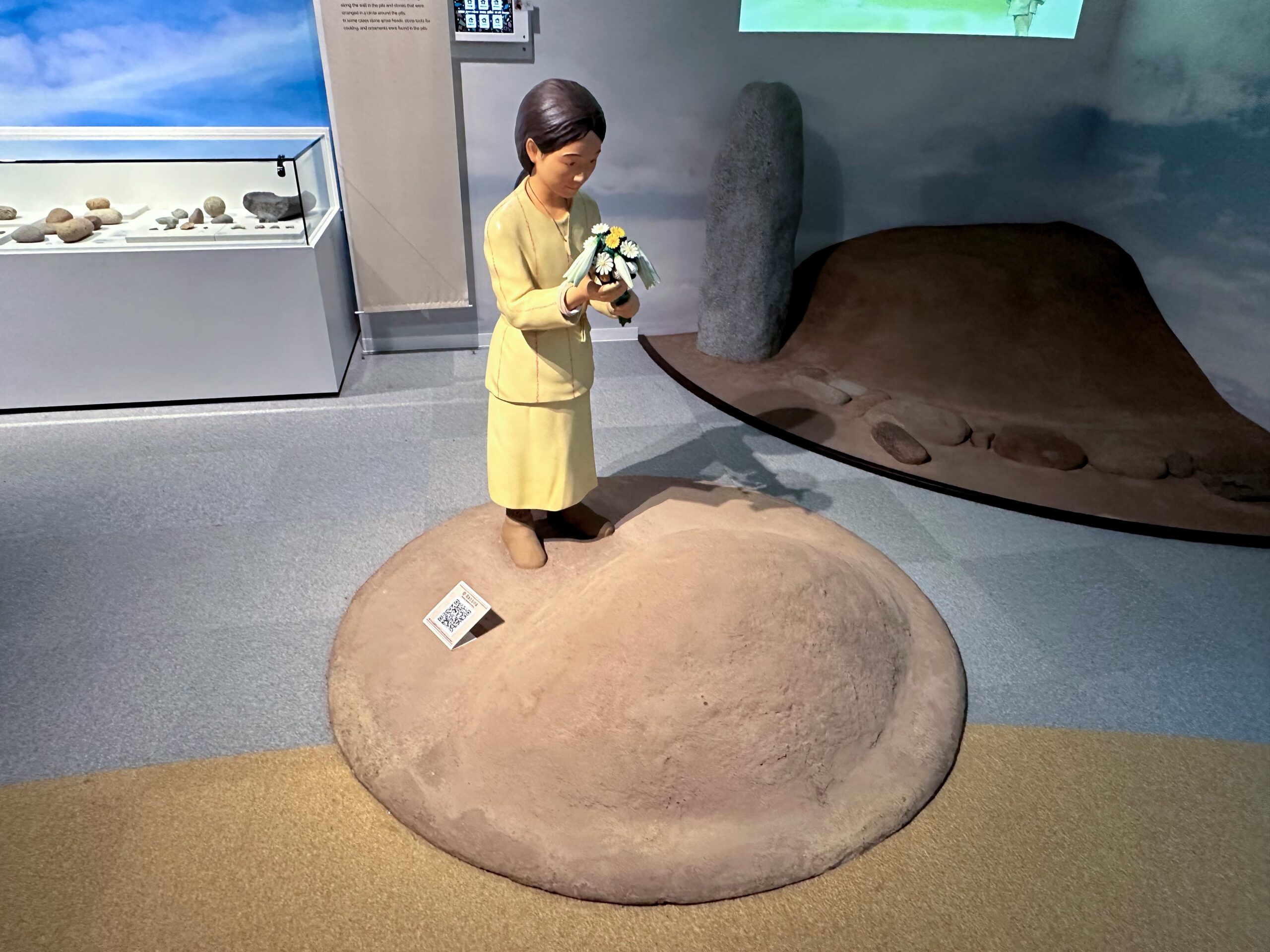

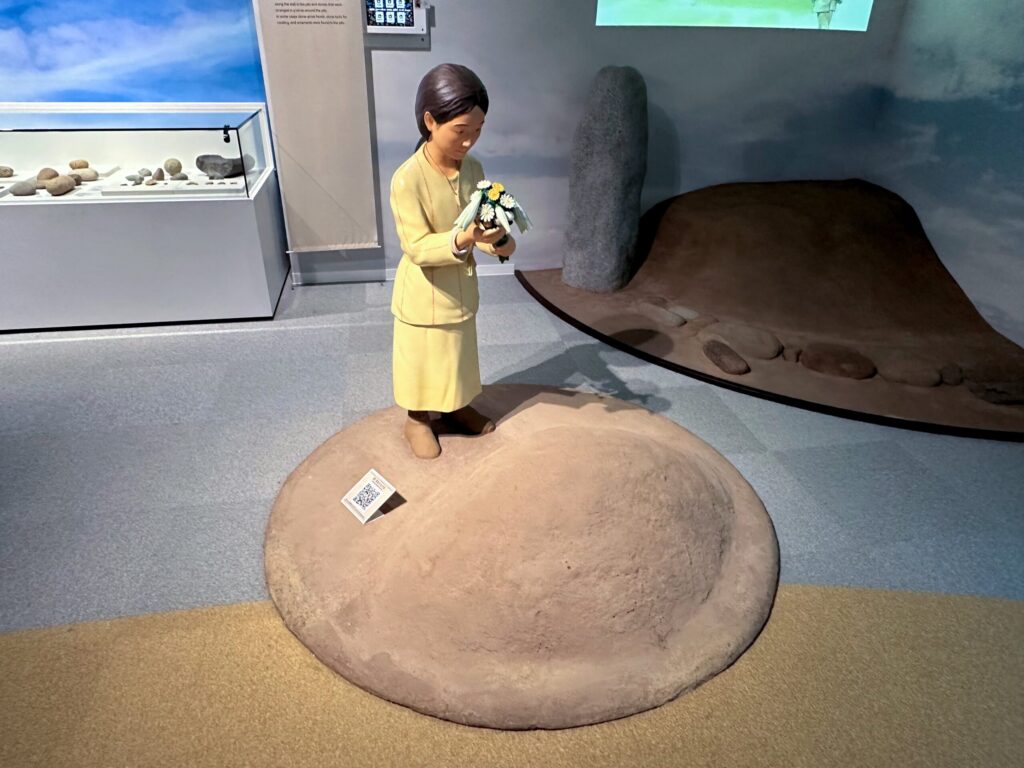

個人的には、縄文時代の人々の暮らしが再現されていた、等身大のジオラマ(テーマ展示-縄文人のくらしをひもとく-)に目を惹かれました。

“さんまるミュージアム”ではテーマ展示のほか、出土品展示や企画展示なども充実していますが、今回は外の施設をじっくり見て回った後だっただけに、縄文時代の人々の出土品から想像される、リアルな再現展示に惹きつけられた形ですね。

ざっくり言うと「縄文人の平均寿命は10代前半。ただし15歳まで生きた縄文人たちの平均余命は約15年」と言うことで、当時はよくあったとされる早逝さえ回避できれば、その先で倍(あるいはそれ以上)は生きることが出来たようではあります。

とはいえ、それでも現在の概ね80歳代で推移する平均寿命、さらには90過ぎまで生きる人も珍しくないという”長寿社会”と比べてしまえば、その1/3程度ですか。

盛土や貝塚の様子からは結構なグルメぶりが伺えることも多々あると言う縄文人ではありますが、”平均寿命”からイメージされるところとしては、村落は基本的に若い人中心、そこにぼちぼち齢30前後の”長老”を見かけることもあるという、そんな様子が浮かんできたりもします。

自然環境の中に丸投げされたに等しい状態で日々を過ごし、かつ医療自体も実質皆無の社会であったということであれば、まずは15歳まで生きられるかどうか、そのラインをクリアできれば30前後で天寿を全うできるというあたりが現実だったとしても無理からぬところではありますが、対して現代。

もちろん、長寿はめでたいことではありますが、それが自然界の中にあっての本来のあるべき姿なのかと問われると、結構返答が難しいところとなってくるのではないでしょうか。

ゲノム編集によって遺伝子情報を操作する、あるいは素粒子物理学によって宇宙空間を解析する、そんな感じのいわば神の領域に踏み込んだ”人知”と共にあるのが、現在の科学技術ですからね。

その方向性が果たして是なのか否なのか。これこそまさに”神のみぞ知る”って奴ですか。

それにしても、同じ現生人類にしてこの違い、と言うあたり。

やはり“数千年分の進化の跡”の端点となった、数千年前の原点味を感じさせられます(※)。

参考