日本最長クラスの人道吊り橋

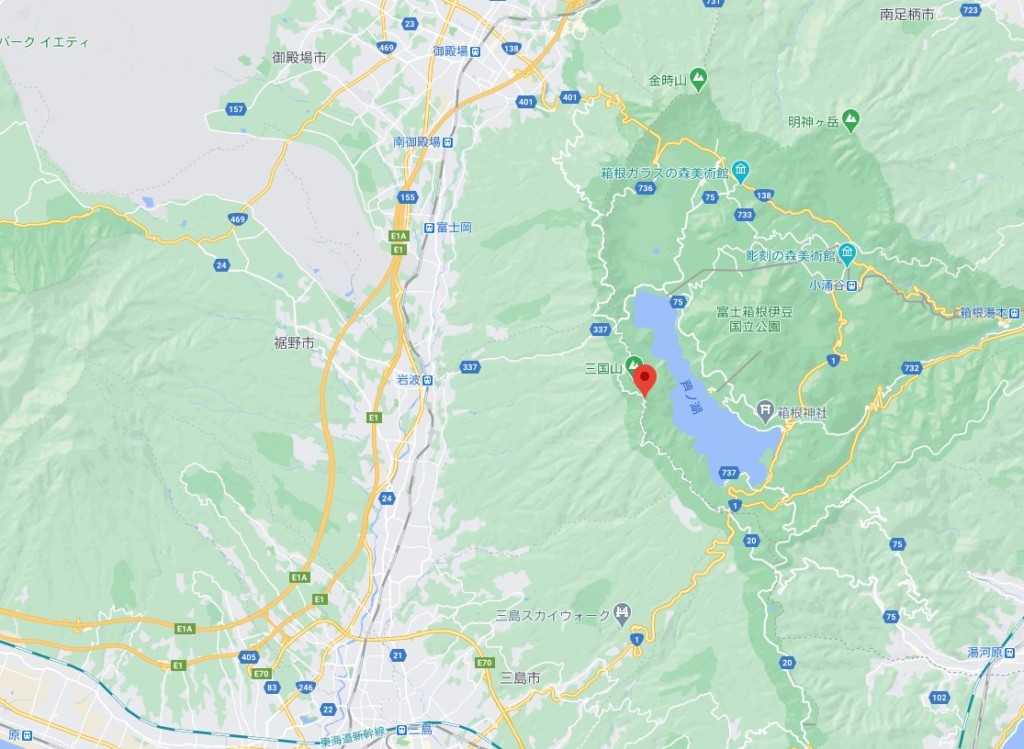

箱根町(神奈川県)と三島市(静岡県)の距離感

芦ノ湖北端に位置する湖尻峠界隈から、芦ノ湖スカイライン(公式サイト)経由で静岡・三島へと向かいました。

天気がいい時は道沿いに富士山が望めることでおなじみの有料道路が、芦ノ湖スカイラインです。

この日もやはり、道沿いに富士山を眺めながらのドライブとなりました。

箱根でも特に芦ノ湖界隈は、北上すれば御殿場市、西進すれば裾野市、南下すれば三島市という、静岡県との県境(かつ神奈川県の西端)に位置しています。

「神奈川県内から静岡まで」というとどこか”近からず遠からず”なイメージがついて回りますが、それはあくまで神奈川東部から静岡の中心部へ移動することを考えた場合の話しであって、神奈川西端の箱根エリア、中でも芦ノ湖界隈から”およそ静岡県へ”の移動であれば、三島市はすぐ隣に位置しています。

ということで、湖尻(芦ノ湖北端)付近から三島スカイウォークまでだと30分程度、箱根町港(芦ノ湖南端)付近からであればさらにその半分=15分程度で到着するとのこと。

だったらせっかくだからということで、三島スカイウォークへ行ってみよう、となりました。

ちなみに施設の駐車場は、三島市内と箱根・芦ノ湖を結ぶ国道一号線沿いに入り口があります。

原則として年中無休で9時~17時営業、入場料は大人1100円(中高生500円、小学生200円)で、一度入場してしまえば、あとは好きなだけつり橋を往復することが出来ます。

三島スカイウォーク

橋の入り口へ

三島スカイウォーク(公式サイト)の象徴である巨大なつり橋は、入場券を買って場内に入ると、ほどなく目の前に現れます。

全長400メートルの、日本一長い(当時)歩行者専用つり橋です。

施設入場前からその姿は見えていたものの、至近距離から眺めてみると、改めてそのパッと見に圧倒されました。

橋を目の前にして全体を眺めてみると、相当長く、かつ高いところに架けられた橋であることが分かりますが、ここまで長くかつ高所に架けられた橋を見るのは、昨年秋に訪れた信越大橋(新潟・長野県境)や、2018年夏に訪れた群馬の不動大橋以来のことです。

往路の大吊り橋上にて

正直言うと高さと橋の全景を見て臆してしまい、写真を撮るだけ撮って帰ろうかとも思ったのですが笑、さすがにそれじゃ何をしに来たのかわからないだろうということで、若干迷った挙句にGO!

つり橋歩きに慣れるまで、丁度つり橋の真ん中くらいまでの道のりは、恐怖以外の何物でもなかったです。

確かに眺めはとてもいいのですが、足元はつり橋の道一本、しかもとても高いところに吊られています。

なので、歩き始めのつり橋歩行では、普通に歩くというよりは、どこかすり足気味の歩き方になります。

いうまでもなく、とにかくその高さが怖いからですが 笑、そんな人は結構多かったように見受けられました。

往路後の小休止

少しでも揺れを減らそうみたいな、そんな歩き方で歩く400メートルは中々に長い道のりではありましたが、往路踏破後、橋のすぐ傍にある展望エリアからの眺めです。

ホッと一息ついた瞬間でもありましたが、往路を走破した以上、復路が待ち構えています。

しかし往路が大丈夫なら復路も大丈夫だろうという謎の自信? に満たされつつあった時間でもあって、割と素直に絶景を楽しむことが出来ました。

残念ながら山頂付近が雲に隠れていますが、富士山も見えています。

スカイウォーク・復路へ

しばしの休憩の後、復路へ。

渡りきった時に口の中がカラカラになるほど緊張していた往路に比べると、復路の始まりにはやはり多少の余裕がありました。

“慣れ”って大切なんですよね。

ということで、少しばかり低いアングルから。

往路に比べたら高所を楽しみつつのつり橋ウォークを経て、無事到着となりました。

三島スカイウォーク内の施設について

つり橋の周囲には、つり橋の構造や周辺環境が学べるスカイウォークミュージアムをはじめ様々な施設がありますが、特に季節限定のあじさい小道があったり、付近の森でバギーを楽しむ(公式サイト)ことが出来たりと、自然を近くに感じられるお楽しみが用意されているところが魅力です。

中でも、ロングジップスライド(公式サイト)はある意味(?)一番の目玉といえるでしょうか。

一般的にはジップラインと呼ばれているようですが、高所にある木々をワイヤーで結び、そのワイヤーに架けた滑車を使って滑っていく遊びですね。

日本一長いつり橋の傍に造られたロングジップスライド、楽しむ人はぼちぼちいるようなのですが、バンジージャンプをするのと同じくらいの思い切りが必要になるところのようにも思えます。

その手のチャレンジが好きな方は、是非!