護国神社坂と函館の歴史

高田屋嘉兵衛像

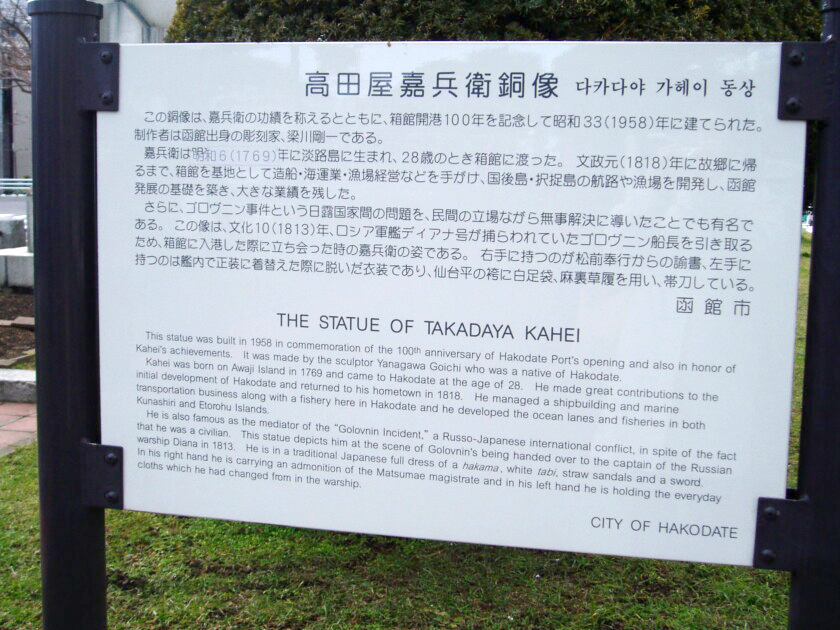

護国神社坂の起点に立つのは、江戸時代後期の豪商・高田屋嘉兵衛(函館市文化・スポーツ振興財団 “高田屋嘉兵衛“)の銅像です。

箱館開港100周年を記念して、昭和33年(1958年)に建てられました。

ゴローニン事件(後述)解決のため、ロシア海軍の軍人・ゴローニン引き取りにあたって高田屋嘉兵衛が箱館に入港した際の姿がイメージされていますが、右手には松前奉行からの諭書、左手には正装に着替えた際に脱いだ衣装を持っています。

「諭」という字には語義的に「相手に言い聞かせる、教え導く」という意が含まれていますが、この場合は「幕府の考えを、松前奉行を経由し、高田屋嘉兵衛の手からロシアに通知するための書」ですね。

元々は関西(兵庫)の廻船業者だった高田屋嘉兵衛は、やがて蝦夷地での交易業に進出すると、当時まだほぼ未開だった箱館を拠点とし、そののちに国後島・択捉島間の航路を開発した実績によって名字帯刀を許される豪商となります。

着々と北海道での地盤を固めていく傍ら、その活躍は一重に国内のもののみにとどまらず、国交樹立前の日露間の衝突であった”ゴローニン事件”においても、日本側の当事者かつ事態解決の立役者となりました。

ゴローニン事件は、ロシア海軍の軍人であるゴローニンが国後島付近で日本の松前藩に拿捕され、日本側からも他ならぬ高田屋嘉兵衛が報復的にロシアに拿捕されたという、日露にとって一触即発の危険があった事件です。

ゴローニンの無事を伝えロシア側の誤解を解いた上で、松前奉行を説き伏せてゴローニンを釈放させたという高田屋嘉兵衛の尽力もあって、最終的には平和裏に解決しました。

現在、その高田屋嘉兵衛の銅像が、

函館山の麓に程近いところに通された、護国神社坂の起点に建てられています。

坂の上の鳥居は、函館護国神社の鳥居です。

参考:函館公式観光情報 はこぶら “高田屋嘉兵衛銅像“、函館市公式サイト “幕府の諭書“

高橋掬太郎歌碑ほか

高田屋嘉兵衛像のすぐ傍には、

函館縁の作詞家・高橋掬太郎さん作詞の大ヒット曲”酒は涙か溜息か”を記念した石碑”高橋掬太郎歌碑”が建てられています。

同じく歌碑である“函館さのさ”記念碑も傍にありますが、

かつて明治の世で無数の替え歌の”元ネタ”となった“さのさ”は、曲の最後に用いられる囃子詞を意味しています(コトバンク参照)。

函館護国神社

高田屋嘉兵衛像や函館港を見下ろす護国神社坂の上、ほぼ函館山の麓にあたる位置には、

坂道の名前の由来となっている、

函館護国神社があります。

鳥居の内側からは函館の街を見下ろすことが出来ますが、

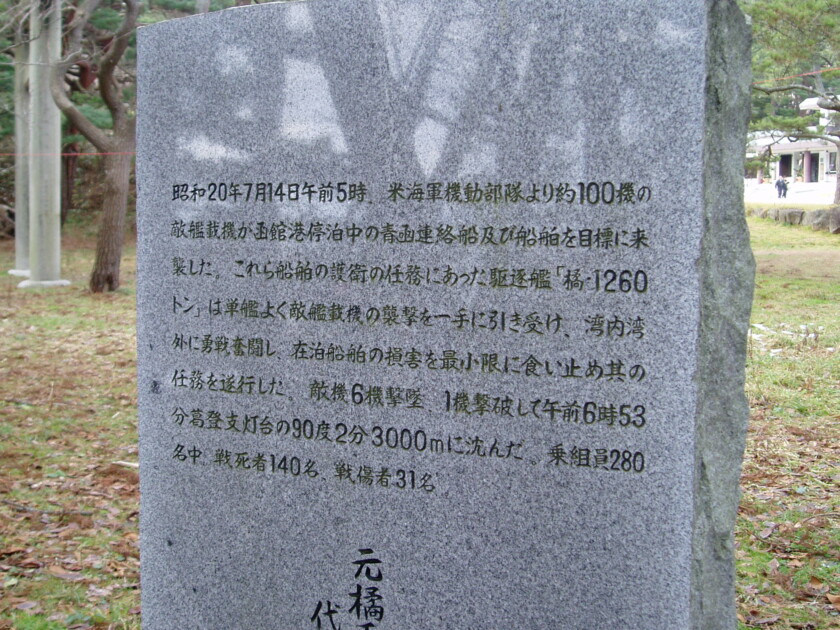

境内には、第二次世界大戦(当時の日本側呼称でいう大東亜戦争)末期、青函連絡船等民間船を襲撃に来た米軍相手に単身壮烈な戦闘を繰り広げたという、

旧帝国海軍の駆逐艦”橘”の鎮魂碑をはじめ、

戦没者や函館の発展に尽力した偉人の石碑等が多数祀られています。