みなとぴあ(新潟市歴史博物館)

“みなと・さがん”からみなとぴあへ

萬代橋付近から信濃川河口部に向かって”みなと・さがん“を歩いていくと、信濃川流域で最も日本海に近いところに架けられた柳都大橋の向こうに“みなとぴあ”があります。

博物館本館と二代目市役所庁舎

みなとぴあ=新潟市歴史博物館(公式サイト)の建物は、どこか威厳を感じさせるイメージ通り、2代目新潟市役所庁舎のデザインを用いて作られています。

二代目の新潟市役所庁舎は1911年(明治44年)に竣工し、1933年(昭和8年)の焼失まで使用されました(新潟市中央区公式サイト “みなとぴあ(新潟市歴史博物館)“)。

現在、この”旧市役所”をモデルとして作られた建物は、信濃川の河川敷にて新潟市の歴史博物館として使用されています。

歴史博物館・館内の常設展示では新潟の歴史・民俗について、常設展示室や企画展示室で分かりやすく展示されているほか、ボランティアによるガイドツアーをはじめ、数々のイベントなども企画されています。

入館料は一般390円、高校生・大学生260円、小中学生130円(それぞれ20名以上で団体割引あり)、開館時間は9:30〜17:00、月曜・休日の翌日の他、年末年始が休館日です。

常設展示と新潟史

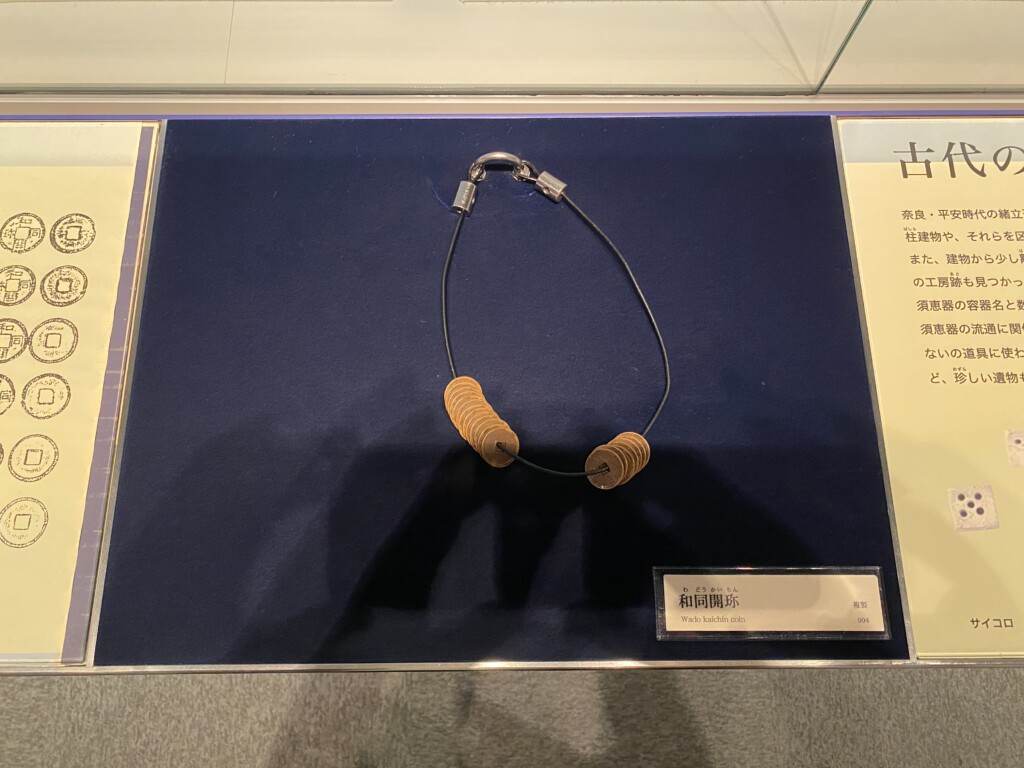

新潟でも出土が確認されたという日本最古の貨幣”和同開珎”のレプリカに触れることが出来るほか、

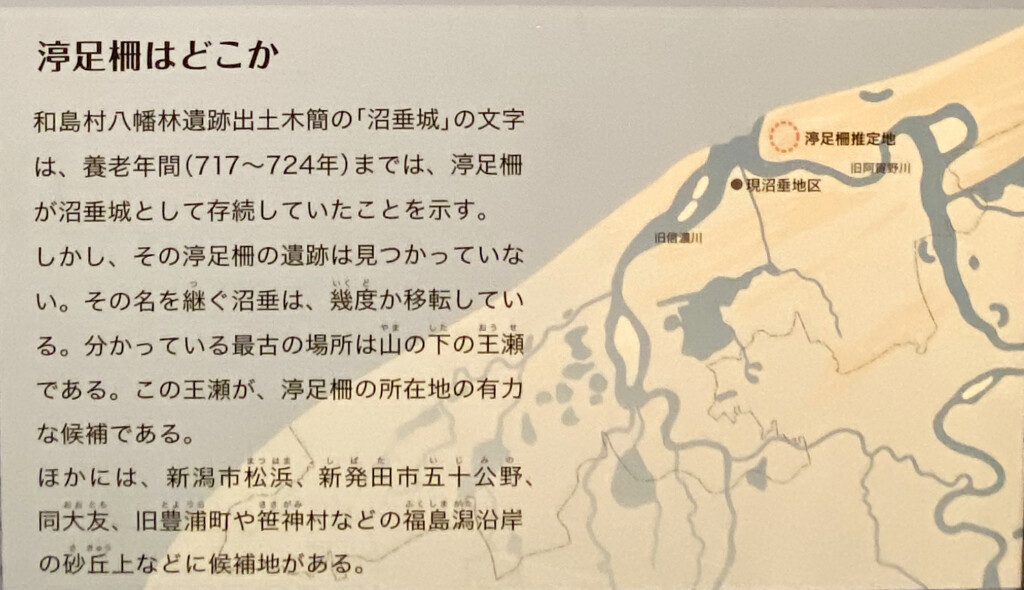

やがて磐舟柵、さらには出羽柵と北進することになる朝廷支配の一時的な北限(7世紀当時)として機能していた“沼垂柵“跡は、一体どこに残されているのか(新潟市東区公式サイト)という”古代史の謎”的な話題や、

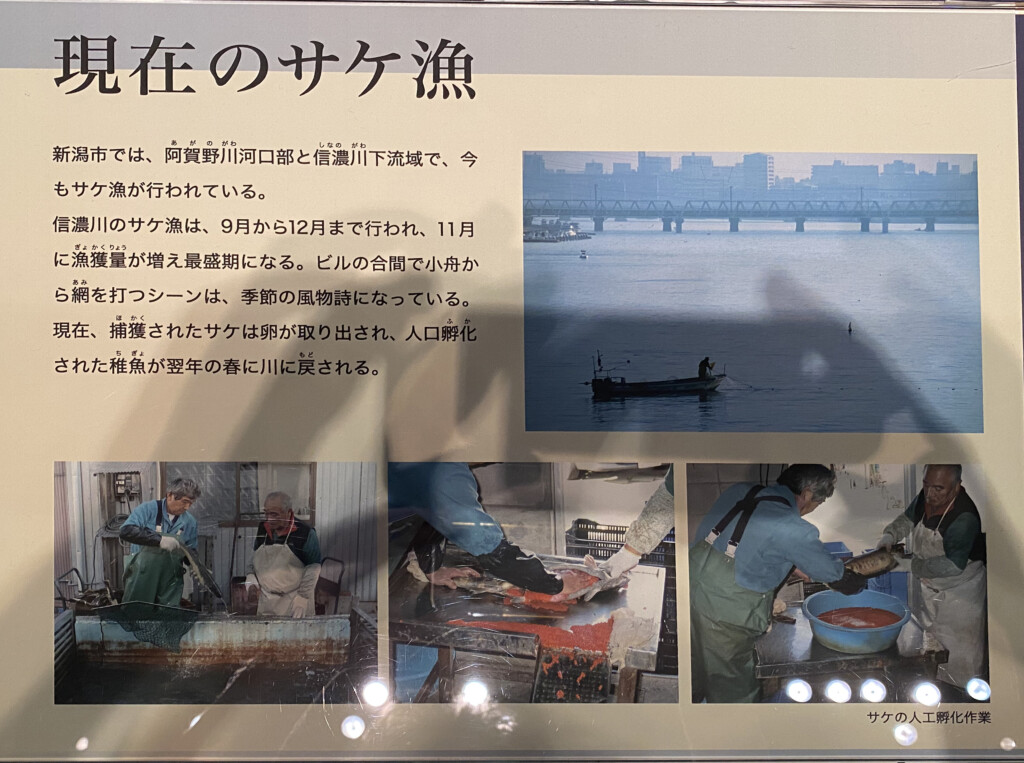

さらには古代より現代にいたるまで続く、信濃川流域でのサケ漁についても触れられているほか、

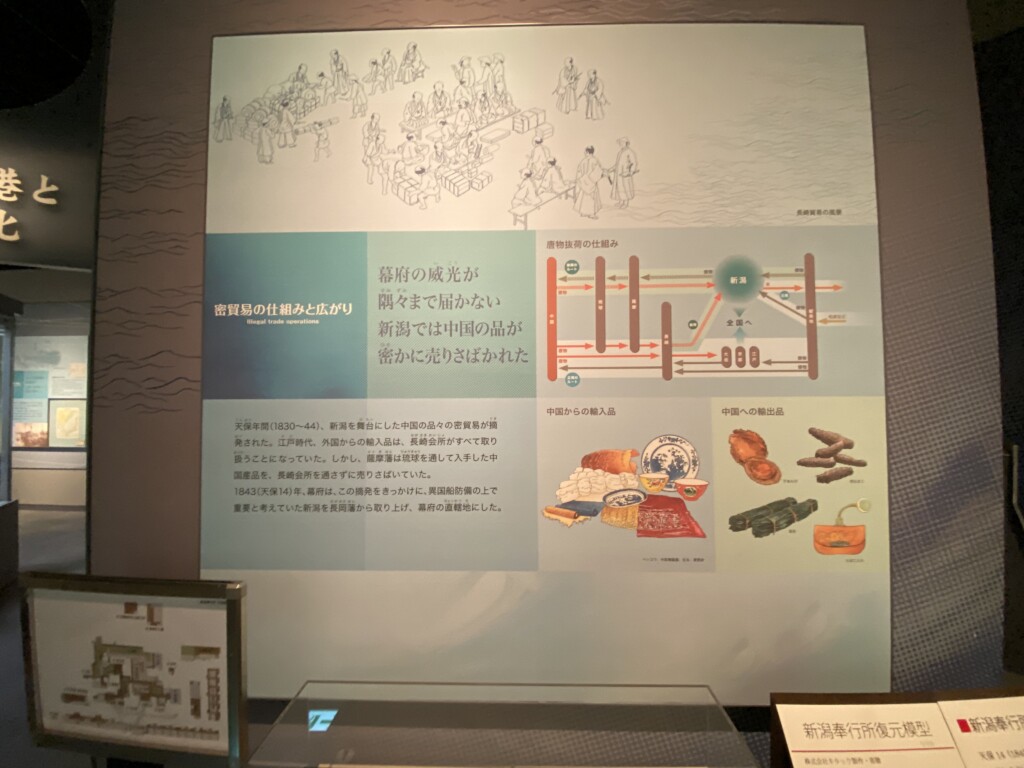

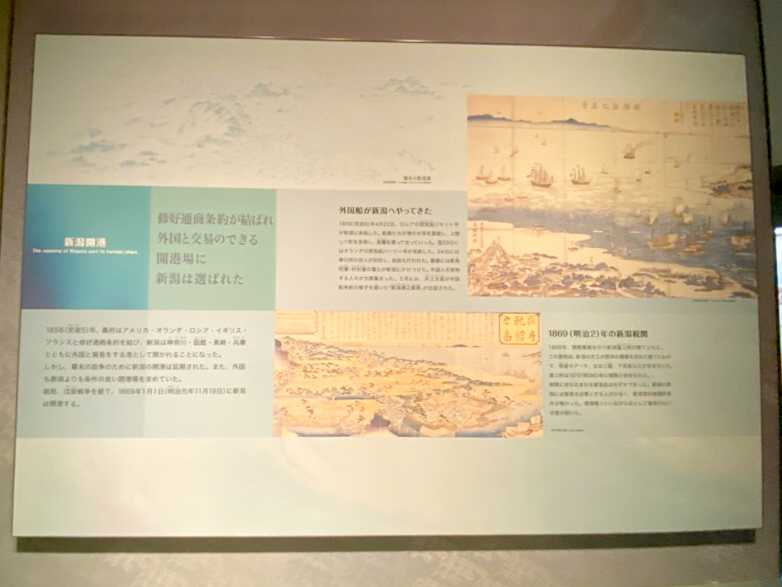

風雲急を告げる19世紀半ば以降の歴史では、薩摩藩を相手とした長岡藩の密貿易摘発を契機として、長岡藩が支配していた新潟の交易場(現・新潟島)が幕府直轄の天領となっていく様子についても、簡潔にまとめられています。

「ロシアの接触に始まり、後に英米がリードすることになったという列強の対日外交が、いよいよ日本の行く道を動かしはじめた」条約締結期はまた、600年以上の間続いて来た”武士の時代”が大きく変貌を遂げようとしていたという、日本国内の一大動乱期でもありました。

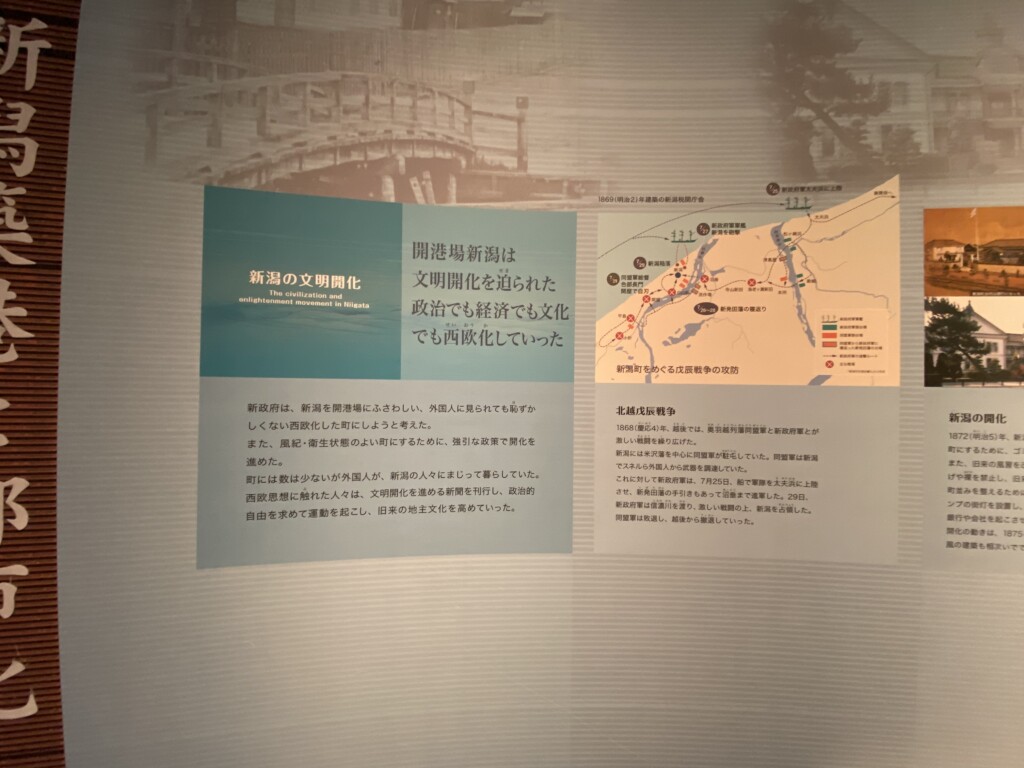

開港都市・新潟での文明開化の様子や、その進展に先んじる形で勃発した北越戊辰戦争の様子も解説されています。

新潟史の解説は近代から現代へと続き、

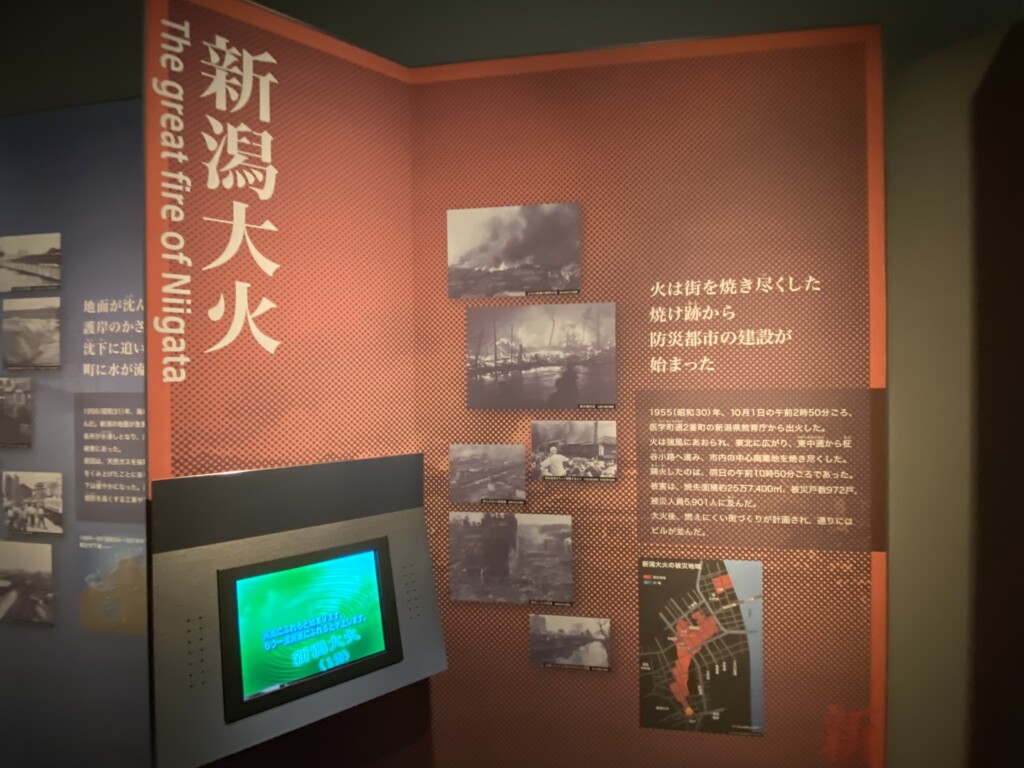

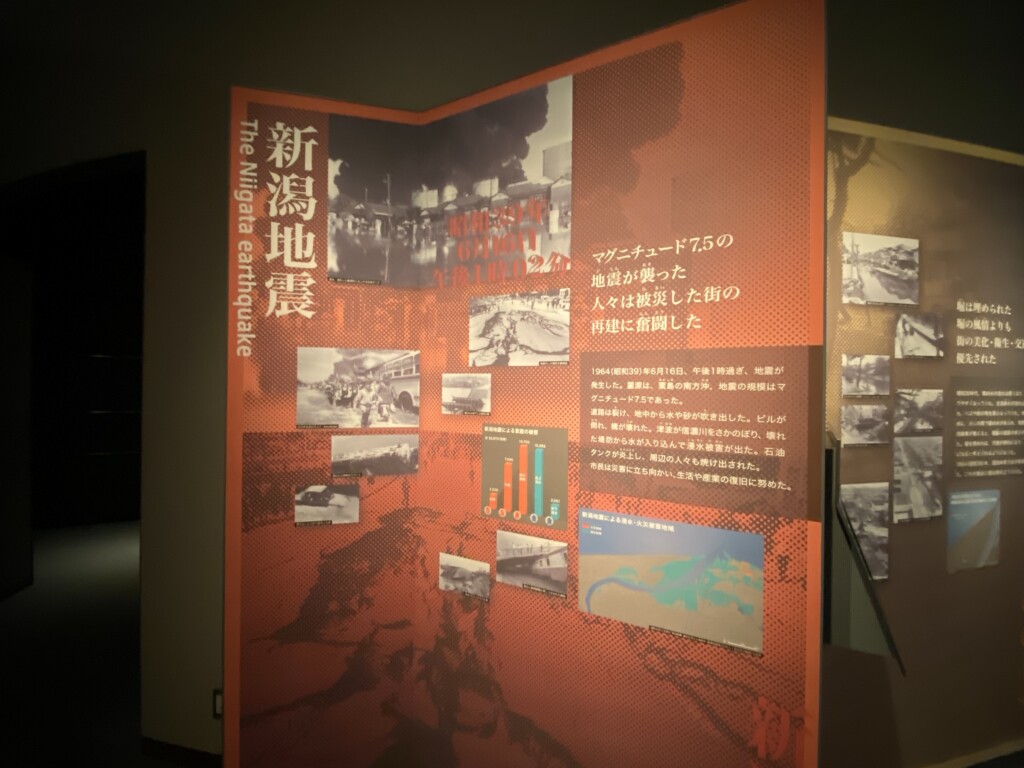

最終的には新潟大火・新潟地震のほか、

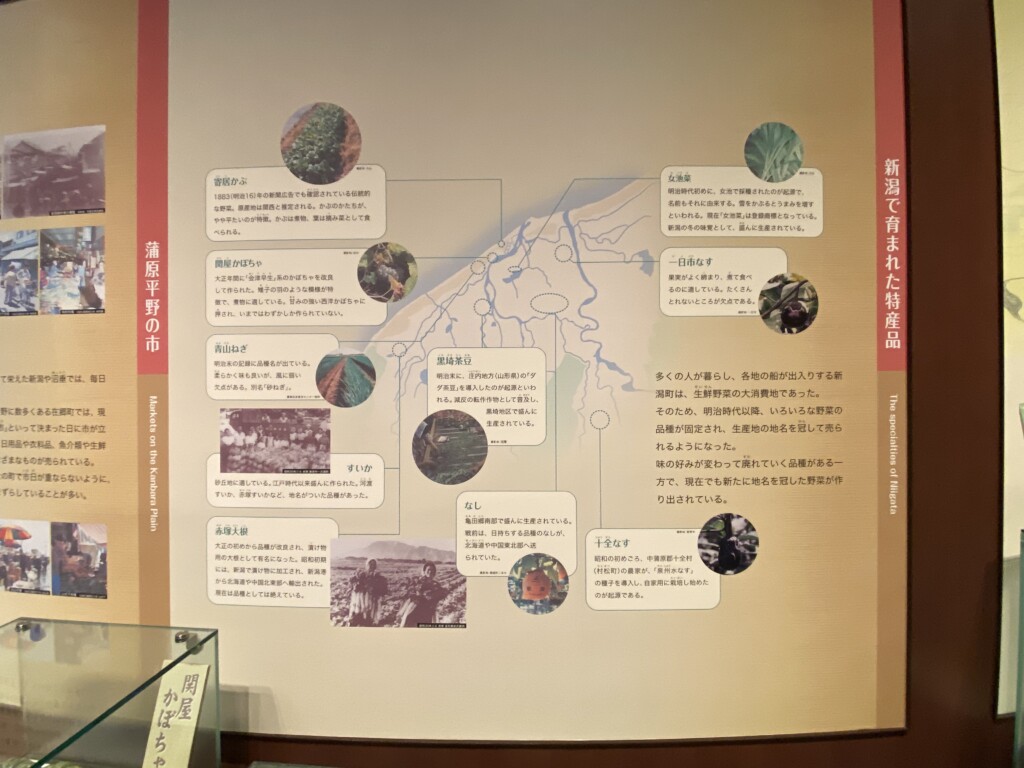

新潟の食文化、特に特産品について語られ、常設展示が締められています。

“新潟史”は、要所要所で地域の歴史が中央の歴史(日本史の主要事項)に絡みつつ、地域一流といった豊かな個性を持って進んでいくことになるので、新潟の郷土史のほか、特に日本の近代史に興味がある場合にもおすすめな施設です。