旧新潟税関庁舎とみなとぴあ

旧新潟税関庁舎

旧・新潟税関は、新潟開港の翌年である1869年(明治2年)、関税業務を行う新潟運上所として、信濃川の川岸を埋め立てて造られました。

“運上所”竣工4年後の1873年(明治6年)には新潟税関と名前を変え、以降1966年(昭和41年)まで現役の税関として使用されたのち、現在は国内に唯一現存する開港当時の税関庁舎として、国指定重要文化財となっています(昭和44年指定)。

みなとぴあ敷地内に位置していることから休館日はみなとぴあと同じく、毎週月曜日の他、休日の翌日、年末年始(12/28〜1/3)等。開館時間は4月~9月までは9:30~18:00、10月~3月は9:30~17:00です(注1)。

明治の初めに造られ、新潟地震(注2)を乗り越えた上で昭和の半ば過ぎまで現役として機能していた点は中々驚きでもありますが、

庁舎の持つの和洋折衷感や、税関周りのゆとりあるスペース等々、総じてどこか牧歌的な”かつて”を思わされます。

日本の技術や日本的な感性を用いた「西洋風」の造りは“擬洋風建築“とも呼ばれ、文明開花華やかなりし時代(主に幕末〜明治一桁年代にかけて)の流行でもありました(注3)。

参考

- みなとぴあ公式サイト “利用案内“(注1)

- 1964(昭和39)年発生。M7.5。参考:新潟地方気象台 “新潟県の地震(津波)災害” (注2)

- 新潟市公式サイト “旧新潟税関庁舎等について“

- 北海道・札幌市の豊平館も”擬洋風建築”に区分されます。(注3)

旧新潟税関・内部

道路に面した木造の門を入り、旧・税関庁舎の中央部分へ。

開館時間中は中央部を通り抜けることが出来ます。まっすぐ歩くとそのまま信濃川の川岸へ。

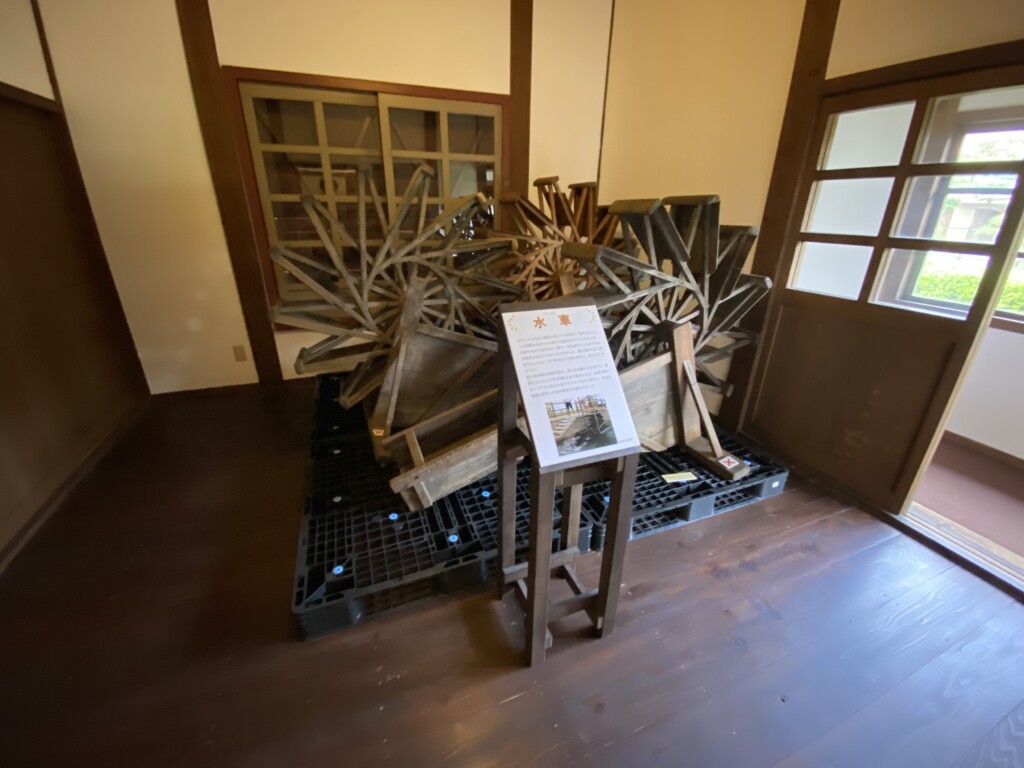

建物の内部では、新潟開港時の港の様子や、

税関の歴史、

付近の観光スポットについての説明の他、

実際に使われていた道具の展示などが行われています。

内部からは信濃川方面を望むことも出来ますが、

旧税関庁舎の回り、みなとぴあの敷地内には、ほかにも「かつて」を思わされる施設が幾つか残されています。

みなとぴあと新潟港

新潟市歴史博物館みなとぴあ(公式サイト)の敷地内には、開港5港の一港である新潟港を思わせる施設が残されている他、現在の観光用に作られた施設も用意されています。

旧新潟税関庁舎のそばに旧第四銀行住吉支店が移築・復原されている他、現在は信濃川沿いの両岸(右岸・左岸)に造られた緑地や、

信濃川上のルートを往復する定期便”信濃川ウォーターシャトル(現在は土日祝のみ運行。公式サイト)”で新潟ふるさと村(乗船場)との間が結ばれていることも、一帯の大きな魅力となっている形ですね。