九州初の電話交換業務開始の地

長崎電話交換局之跡

復元された出島(公式サイト)のすぐ隣、丁度旧出島神学校の傍あたりに、

長崎初、九州でも初めて取り扱われることになったという、電話交換業務が開始された地があります。

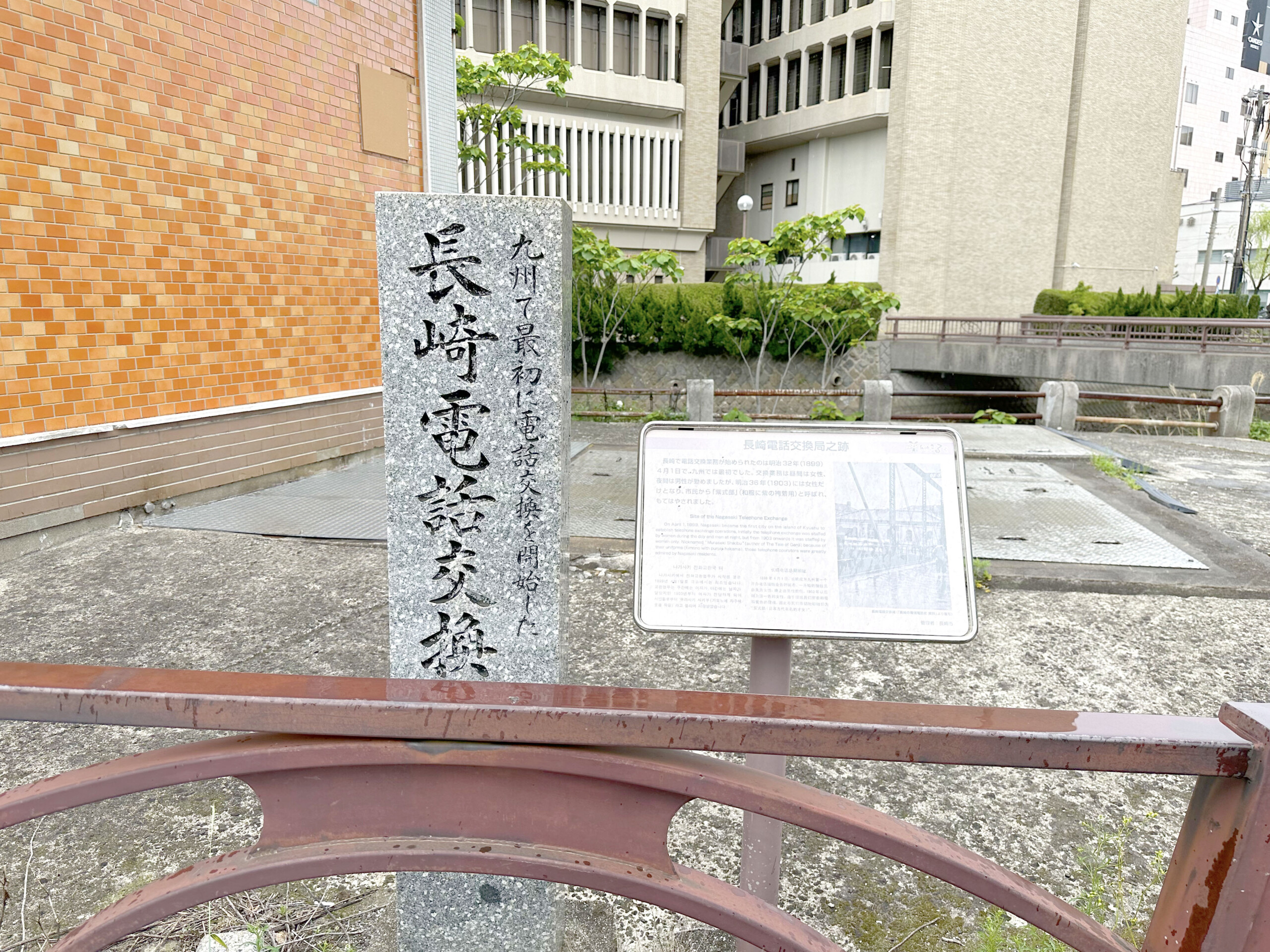

鉄製のガードレールの影で下部が視界から隠されてしまっていますが、現在、同地には”長崎電話交換局之跡”として、石碑が置かれています。

長崎に電話交換局が設置されたのは明治32年(1899年)。

横浜・東京間に日本初の電話が開通(明治23年=1890年)してからわずか9年後の出来事です。

“電話交換業務”一般がそうであったように、やがて明治36年以降、長崎の電話交換局も女性だけの職場となっていきますが、和服に紫の袴をはいて勤務する姿から、長崎にて電話交換業務に従事する女性は”紫式部”と称されたようです。

当時の電話事情

明治23年、日本国内に電話が開通したばかりの頃の通話料は、市内通話は年額、市外通話は時間制で料金が設定されていました。

参考までに、東京の市内通話は年額40円、横浜の市内通話は年額35円です。

単純に”お金の価値”で捉えるなら、明治20年代当時の1円は現在の1500円~2000円程度に該当するようです。

現在の貨幣価値に直すのであれば、概算で40×2000としても年間8万円、月額6000円台で、月割りにしてスマホの使用量と考えれば概ね妥当なところでしょうか。物価水準を根拠とする、お金の価値のみの比較で考えるのであれば、年額換算してもぼちぼち現実的なところに落ち着きます。

これに対して、そのお金が”当時の世の中の人にとってどれほどの価値を持ったのか”を考えた時、つまり初任給等”お給料”比較をした場合には、その限りではなくなってきます。

小学校の教員の初任給が8~9円だったという数値と比較すると、東京や横浜の年額通話料は若手の先生の給料4~5か月分に該当する、利便性と天秤にかけても市井の人間が当たり前に出せる額ではなかったということで、当初の利用者は役所や報道機関など、法人がメインだったようです。

これに対して開通当時の市外通話の料金は横浜・東京間で5分15銭と、緊急時であれば個人でも利用可能な料金ではあったようで、需要もそれなりに多かったということなのでしょう。

明治32年には長崎に九州初の電話交換局が設置されると同時に、東京・大阪間での長距離通話も開始されることとなりました(通話料金は、5分で1円60銭です)。

参考:NTT東日本公式サイト “電話機の歩み“、国立国会図書館・レファレンス協同データベース “明治23年の170円を現在の価値に換算していくらになるのか“、”明治,大正期の華族と庶民の収入を比較したい“、三菱UFJ信託銀行 “昔の「1円」は今のいくら?“