ブルートレインと寝台特急北斗星

“ブルートレイン”とその時代

青い車体の寝台特急

今のJR各社が前身の国鉄(日本国有鉄道)だった時代。

花形人気列車の一つに“ブルートレイン”がありました。

「青い車体の列車だったから、愛称としてそう呼ばれるようになった」という”ブルートレイン”は、昭和33(1958)年、東京・下関/博多間を結ぶ寝台特急”あさかぜ”投入によってその歴史がはじまります。

初代の客車である20系以来、”最後のブルートレイン”となった北斗星の24系に至るまで、“青”の客車が伝統となりますが、その人気の故は車体のカッコよさに加えて、長距離を走る寝台列車(特急)だったことにも宿っていました。

長距離を走る、なおかつ車体がカッコいい寝台列車だったということで、駅停車時や踏切等の通過中には電車大好き小学生等に注目を浴びることしばし。

その様子を遠巻きに見守る旅好きな大人たちにも、どこか特別な旅情を抱かせる列車ではあったようです。

参考

全盛期のネットワーク

国鉄時代のブルートレインは、「さくら」「はやぶさ」「あさかぜ」「富士」「みずほ」「出雲」「瀬戸」など、首都圏から中国・四国・九州方面へと向かう列車が中心でした。

ただし昭和後半から末期にかけての全盛期には、このほかにも、

- 関西圏から九州へ向かう「なは」「あかつき」

- 首都圏から東北方面へ向かう「はくつる」「ゆうづる」「あけぼの」

- 関西圏と東北・北陸方面を結ぶ「日本海」

も運行されており、人気に実用性を伴わせたネットワークとして、国内をほぼ網羅していました。

しかしそんな”ブルートレイン”人気やブームにも、やがて終わりが訪れます。

“出雲”や”瀬戸”のように、今なお後継列車に当たる”サンライズ”が残されているというレアなケースも存在しますが、多くの”ブルートレイン”はその限りに非ず。

平成の終わりを待たずして、末期には定期運行を終えることとなりました。

新幹線・飛行機の台頭と交通網整備

一大”ブルートレイン”ブームが巻き起こったのは、戦後の高度経済成長がひと段落した1970年代~80年代にかけてのことです。

時刻表トリックを駆使したミステリ要素に悲喜こもごもの人間模様を絡めていくというスタイルが定番の、いわゆる“トラベルミステリ”が大ヒットしたのもこの時代の話しですが、このブームとほぼ時を同じくして新大阪・博多間を結ぶ山陽新幹線が開業し、そのライバルとして”飛行機”が台頭します。

山陽新幹線の開業は、厳密には”ブルートレインブーム”にやや先行する形で、1972年に新大阪-岡山間が開通し、1975年に博多まで全線開通しました。

ここに飛行機の旅客運行の一般化が被ってくる形となりますが、60年代のジェット機就航に続く70年代の空港整備の流れの中、82年には東北・上越新幹線が揃って開業します。航空需要の増加はやがて海外旅行の大衆化と激増をもたらし、東北・上越両新幹線の開業は後の整備新幹線開業への期待を高めました。

今に続く、“新幹線vs飛行機”の、熾烈なライバル争いの始まりですね。

加えて、国内の高速自動車道整備が急ピッチで進んだのも60年代から70年代にかけての話しですが、このことはブルートレインにとっての”長距離移動手段”のライバル=長距離バスの台頭を促進します。

日本も世界もより小さくなっていく中にあって、交通手段には「旅情」よりも「スピード」、さらには経済性・利便性といった、今でいう「コスパ」が求められる風潮が強まっていきます。

一連の交通網整備に言及しつつ“国内を均等に繁栄させるべきだ”と説いたのは、『日本列島改造論』で知られる”コンピューター付きブルドーザー”こと田中角栄首相でしたが、それがこの時代の持つ勢いや方向性だったということなのでしょう。

しかし、既述のように、“ブルートレインブーム”はこれらの動きとほぼ同時期に、半ば時代の流れに逆行する形で盛り上がりました。

一見すると摩訶不思議な現象ですが、新幹線や飛行機などが“スピード=速達性”という需要を牽引して行く中にあって、国鉄自らが進めた”旅情”に訴求するPR戦略が奏功した結果、交通インフラの発展をアンチテーゼとする形で生まれたブームこそ、この時代のブルートレインブームだったんですね。

この「情緒的な価値を前面に押し出す」という販売戦略こそ、国鉄末期の増収政策の一つの柱だったのですが、ブルートレインと並ぶ”この時期のもう一つの軸”には、今に続く青春18きっぷ(青春18のびのびきっぷ)の発売開始がありました。

1982(昭和57)年のことです。

参考

- 国土交通省公式サイト “昭和45年度運輸白書 70年代の空港整備の方向づけ“、”新幹線鉄道の整備“

- 【JRグループのお得切符】春・夏・冬休みの定番チケット、青春18きっぷ

“ブルートレインブーム”とブルートレインの終焉

1978(昭和54)年、ブルートレインにいわゆる“ヘッドマーク”が採用されたのも、この広告戦略の一環です。

高速で、あるいは安価で長距離を移動できるという新しい交通手段に対して、わざわざ乗るに値する”カッコイイ”寝台列車をアピールしていこうという戦略ですが、これが大当たりする形となって、当時の子供や若い世代を中心とした”ブーム”が始まりました。

とはいえ、結局のところ新幹線や飛行機が持つ利点である”スピード”の魅力が強力であることに対して、“ブルートレインの持つ旅情”が対抗できるシーンは限られてきますと言うことで、やがて一世を風靡した”ブルートレイン”は、特に1987(昭和62)年に実施された国鉄の分割・民営化を境として逐次営業規模縮小(サービス縮小や運行本数減など)、あるいは廃止に追い込まれていきます。

最終的には2015年(平成27)年、札幌発上野行き北斗星の運行を最後に、その歴史を終えることとなりました。

参考

- Google画像検索 “ヘッドマーク“

- AERAdot. “かつては少年たちが熱狂!「イラスト入りヘッドマーク」登場から43年目の”現在””

ブルートレインの終焉と”ポスト・ブルートレイン”

ブルートレインの終焉と共に始まったのは、寝台列車の旅そのものを楽しむ(=高級化や”体験型”への転換)という機軸の下での、新しいタイプの寝台列車の登場です。

その一例として挙げられるのが、現在も現役で運行中である「サンライズ瀬戸・出雲」のような観光・ビジネス双方の需要に応えた寝台列車ですが、「サンライズ」のヒットは、さらに「TRAIN SUITE 四季島」「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」「ななつ星in九州」といった、クルーズトレインと言われる豪華寝台列車への発展を呼び込みました。

“time is money”ではなく”priseless”な時間を売りとしていることを思わせるこれらの新機軸は、国鉄末期の”ブルートレイン延命策”を継承した、JR最初期の寝台特急のコンセプトがルーツとなっています。

例えば、

- 個室寝台がメイン

- 車体には青以外の目を引く色を採用する

- 食堂車でのディナーを予約制にする

- 基点となる駅を首都圏以外(札幌が起点となって、上野・大阪との間を結ぶ形)にする

等々。

従来型を継承しながらも新しいタイプの寝台特急として運行されることになった「北斗星」「トワイライトエクスプレス」さらには「カシオペア」など“最後のブルートレイン”達が、まさにこの特徴を有す寝台特急でした。

参考

札幌発上野行き”北斗星” -A寝台個室ロイヤル-

いわゆる“ブルートレイン”を基準とするのであれば最終世代、現在の寝台列車を基準とするのであればルーツにあたるという、新旧の境目に位置する寝台特急が“北斗星”です。

今となっては最終運行のニュースがかれこれ10年近く前の話しとなってしまいましたが、その最終運行の約10年ほど前、最初にして最後の”ブルートレイン・北斗星”乗車機会に恵まれました。

参考

- 鉄道新聞 “さよなら寝台特急「北斗星」 27年の歴史に幕“

札幌駅にて

札幌駅5番線ホームに入線した北斗星号です。

ややピントがぼけてしまっていますが、かつてのブルートレインにはなかった金色のラインと共に、北斗七星が描かれたヘッドマークが目を引きます。

ホームに停まっているだけで周囲の雰囲気を変えてしまうのも、ブルートレインが持つ魅力の一つなのでしょう。行き先表示に”上野駅”とあることによって、札幌駅と首都圏駅のホームが一本で繋がれていることを実感できる点もまた、“異質性”を大きく物語る要素ですね。

路線の上下を逆転させて考えると、この辺りの風情はかつての上野駅が持つ魅力でもありました。

上野発(下り)北斗星は奇数番号、札幌発(上り)北斗星は偶数番号ですが、共に夕方以降発・翌日午前中目的地着という行程です。

参考

A寝台個室ロイヤル

この日の部屋である、A寝台個室ロイヤルです。

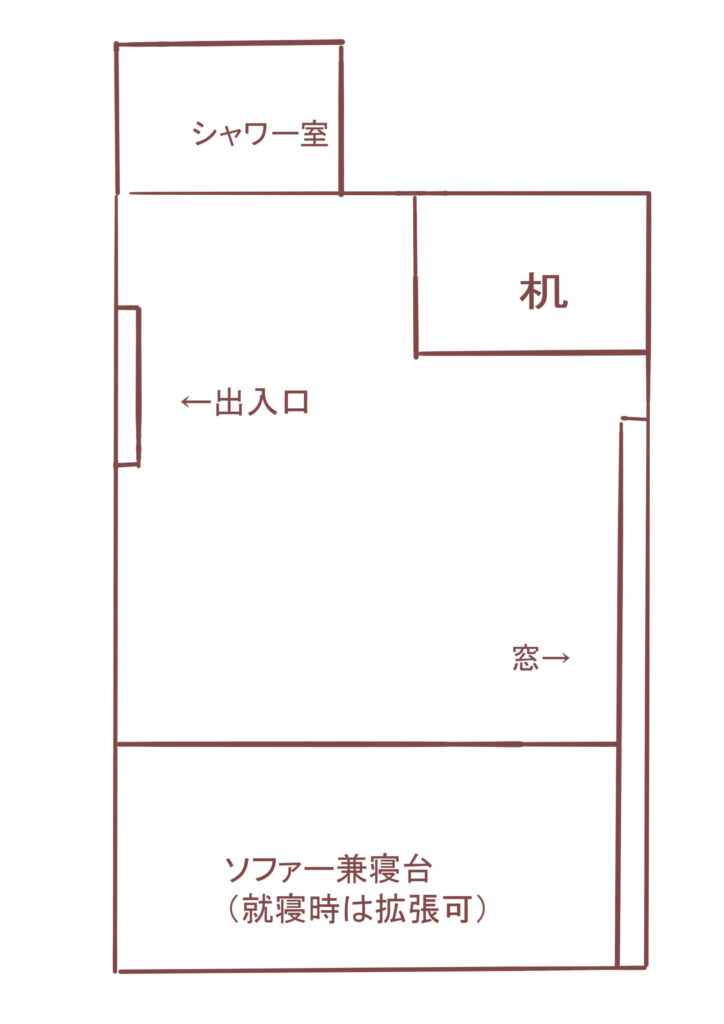

室内の様子をざっくり図解すると以下のような感じなのですが、

カードキーを使って部屋のドアを開けると正面の窓が視界に入って来る、左側にはシャワールームと机があって、右側には寝台に変形できるソファが用意されている、というレイアウトです。

机の左側すぐのところにはシャワー室、机の上部にはディスプレイと内線電話があるという感じで、軽く書き物をする分には問題ない程度のスペースが用意されています。

机奥に置いてあるのは、乗車後ほどない時間に食堂車のスタッフがルームサービスとして部屋まで届けてくれる、ウエルカムドリンクのセットです。届くと同時に「確かに、これはブルートレインとはちょっと違う列車かもしれないな」ということを強く感じさせられた一品でもありました。

通路側には姿見が用意されていて、

その真横には”使い放題”のシャワー室が用意されています。

かつて人生で初めて乗車したブルートレイン”富士”は、同じくA寝台個室に乗車して大満足の旅行だった記憶があるのですが、どこかブルートレイン=寝台列車の旅だったということが強く印象に残っています。

対して“北斗星”ですが、寝台列車の旅というよりはどこか“移動可能なホテルで旅をしている”というような気分にさせられたことを、今でも何となく覚えています。

このあたりが新旧のギャップなのでしょう。

食堂車・グランシャリオ

食堂車”グランシャリオ”です。

“グランシャリオ”は北斗七星を意味していますが、北斗星の食堂車としてこれ以上はない位のネーミングですね。

予約制のディナータイムの後にパブタイムが用意されていて、そこでちょっとした食事やお酒を楽しむことが出来ました。

当時の記憶を辿ってみると、ディナーの予約を入れなかったとしてもパブタイムで小腹を満たすことは可能だったので、ディナーはマストではなかったという記憶があります。

食堂車の評判がべらぼうにいいなら話しは変わってくるのですが、評判がそこそこいい程度であればグランシャリオで食べても良し、札幌で食べてから乗っても良しとなる。まさにそういう位置にあったのが”グランシャリオ”だったという記憶があるのですが、この時は札幌での夕食を選択して、ディナータイム後にパブタイムのお世話になりました。

今更ながらの乗車の感想

北海道を抜けるまでが長い!

夜遅い時間にお腹が空いてパブタイムの食堂車にお世話になった後、部屋で一杯やりながらウトウトしていた時間の記憶として、札幌発後函館につくまでがそもそも相当長かったように感じた、函館発後青函トンネルを抜けるまでがまた長かったように感じた、というようなことが残っています。

結局青函トンネル通過は日付替わり前後だったのですが、この場合、特に前者ですか。

「乗車後に翌日の予定を確認し、まずはウエルカムドリンクを楽しんだ。次に車内を一通り歩いてみた。部屋に戻ってこの日一日を振り返ってみた。まだ時間に余裕があったので、手持ちの本をしばらく読んだ。そのあたりでほどよい時間となったので、食堂車のパブタイムに向かった。帰ってきてからまた一杯やりつつウトウトしていた」

・・・等々とすごしていても、いつまで経っても函館にすらつかないなんて気分になったことをなんとなく思い出しますが、夜真っ暗になると外の景色が全く見えなくなることもあって、乗車後数時間を過ぎたあたりでやや時間を持て余すようになったんですね。

この辺りの事情は、首都圏ではやや遅い時間(21時台)に発車し、中国地方ではやや早い時間(18時台)に発車するという、現在の”サンライズ”号の発着時間にも一部考慮されている部分があるように思えます。

乗車感

人によって様々に分かれてくるところかもしれませんが、個人的には結構、線路の継ぎ目を拾う揺れが気になりました。

ウトウトしかかると「ガタンゴトン」と来るので、中々寝付けなかったんですよね。

“富士”乗車時に揺れが気になるということはほぼなかった記憶があるので、恐らくは気持ちの問題なのでしょう。

寝台列車に乗っているというよりはホテルの一室(シングルルーム)にいるような気分になってしまったことから、それが気になって仕方なかったということだったんじゃないかと思うのですが、のちに”サンライズ出雲”に乗車した時にはこの手の乗り心地の悪さは一切感じなかったので、最終的には列車か電車かという違いが結構大きいのかもしれません。

総じて -スピードと”旅情”-

かつてブームになるべくしてブームとなり、その後ほどなく衰退するべくして衰退した寝台特急=ブルートレインは、現在、その遺伝子が姿形を変えて受け継がれています。

観光列車やクルーズトレイン人気などに見られるように、技術的・戦略的進化を伴った交通インフラの発展は、一度は傍へ追いやったはずの”旅情”にふたたび価値を見出し、技術的・戦略的な進化に織り込んでいくことを可能としました。

この変化は、”パック旅行から個人旅行へ”という旅のあり方自体の変化にも影響されつつ、まさに今現在も進行中です。