長崎新地中華街

エアポートライナーと長崎新地中華街

長崎空港のある大村市から、新地中華街のある長崎市の中心部へは少々距離があります。

そのため、まずはリムジンで移動するのが効率の良い進み方だと思いますが、空港から新地中華街まではリムジンで約40分。

空港を出発したリムジンが最初に停車するのが、市内中心部にあたる”新地中華街”です。

料金は一律で、大人1200円・子供600円です。

参考

長崎新地中華街

略歴

長崎新地中華街(公式サイト)は、横浜中華街(公式サイト)、神戸の南京町(公式サイト)と並んで、日本三大中華街の一角を占めています。

現在は、毎年冬のランタンフェスティバル(ながさき旅ネット “長崎ランタンフェスティバル“)が名物となっていることでもおなじみですね。

新地中華街の歴史は江戸時代中期・元禄年間(17世紀末~18世紀初頭)以来のものであるという、三大中華街最古、かつ国内最古の中華街です。

横浜中華街や神戸南京町のはじまりが19世紀半ばにあることに比べ、頭ひとつ抜けていることがわかります。

横浜の中華街や神戸の南京町同様、長崎の新地中華街も中国人居留民の居留地であったことに始まりますが、発足当初の居留地の人口規模は、長崎の人口6万人に対して中国人居留民の人口1万人と、かなり大きいものだったことが伺えます(参考:長崎新地中華街公式サイト “長崎新地中華街のご案内“)。

新地の中華街の裏手には唐人屋敷という旧・中国人居留地があります。

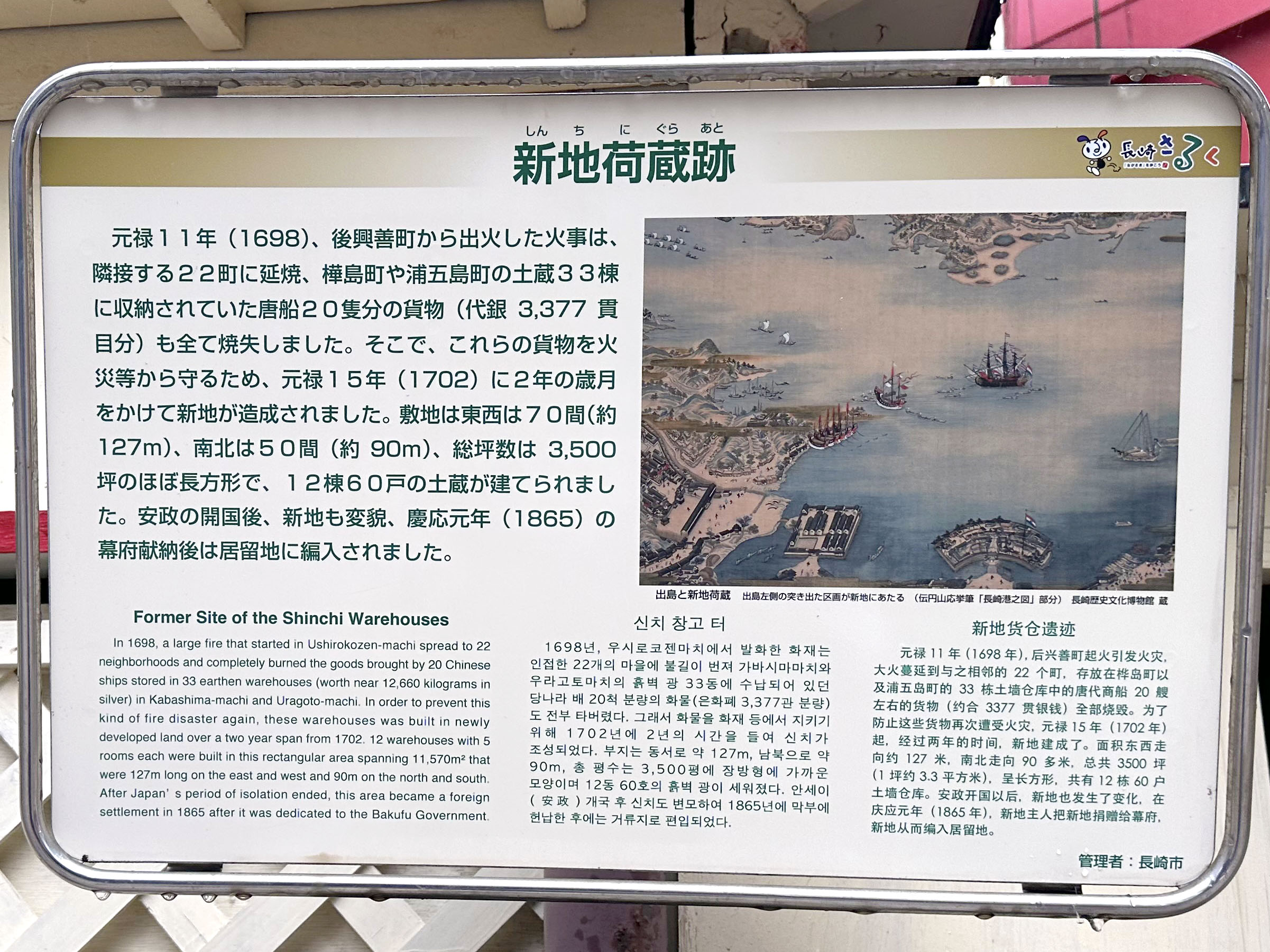

かつてはこの唐人屋敷が中国人居留地だったところ、元禄年間に発生した大火を契機としてその前面にあたる部分が埋め立てられて“新地蔵所”と命名され、以降の中国との交易で利用されました。

中華街の内部には、かつて大火後に作られた新地の倉跡の碑が、案内板とともに置かれています。

明治の世になると、唐人屋敷・新地蔵所共かつての機能が廃止されます。

以降、長崎の中国人居留民たちは唐人屋敷エリアから新地蔵所の跡地(現在の新地中華街)に移り住み、現在につながる中華街を形成していきました(参考:長崎新地中華街公式サイト “長崎新地中華街のご案内“)。

新地橋と新地中華街

新地中華街の門の前には新地橋という橋が架けられていて、

門をくぐるとそのまま新地中華街へと進みます。

内部には十字に交差する大きい通りが二本あって、その通り沿いにお店が林立しているという感じになっていますが、レストラン、食べ歩きのお店、雑貨屋さんなど約40店舗が軒を構えているようです。

街の構造的には神戸の南京町に似ていると思いますが、どこかこぢんまりとした中華街ですね。

新地とその周辺の景観は、これまでに数々の賞を受賞してきているようです。

新地の”お休み”

注意点として、新地の中華街では月曜定休のお店が多いように見えました。

それでも賑わいはあったのですが、新地を観光の本命にする場合“月曜日以外”が狙い目かもしれません。

今回の長崎詣ででは、空港へと戻る前の時間帯で、小腹を満たす感じで長崎名物・皿うどんをいただきました。美味しかったです。