札幌市資料館(旧札幌控訴院)へ

about 札幌市資料館・旧札幌控訴院

オリンピックミュージアムからの帰り際、大通公園の西端にある、札幌市資料館=旧札幌控訴院(公式サイト)に寄ってもらえることになりました。

今回の札幌旅行で、最後の観光スポットです。

控訴院とは?

控訴院は旧憲法(明治憲法)下の裁判所で、現在の法制度でいうところの高裁=高等裁判所にあたります。

三審制の裁判では、周知のように判決に納得がいかない場合二回まで裁判のやり直しが出来ますが、控訴院や高裁は、原則として一回目のやり直し裁判を担当します。

判決の法解釈を再審議(=法律審、上告審)する最高裁の手前で、事実関係とそれに伴う法解釈を再審議する裁判(=事実審、控訴審)の場だからということで、控訴審を担当する裁判所=控訴院と呼ばれるんですね。

旧控訴院・外観

「昭和48年(1973年)の高裁移転に伴って資料館がオープンした」としている公式ガイド等の記載からは、大正15年(1926年)の竣工後昭和48年に至るまで、一貫して控訴審を受け持つ裁判所として稼働したことが伺えます。

2020(令和2)年、旧札幌控訴院は国の重要文化財に指定されていますが(札幌市資料館公式サイト “札幌市資料館について“)、それにふさわしい外観ですね。

札幌市資料館として

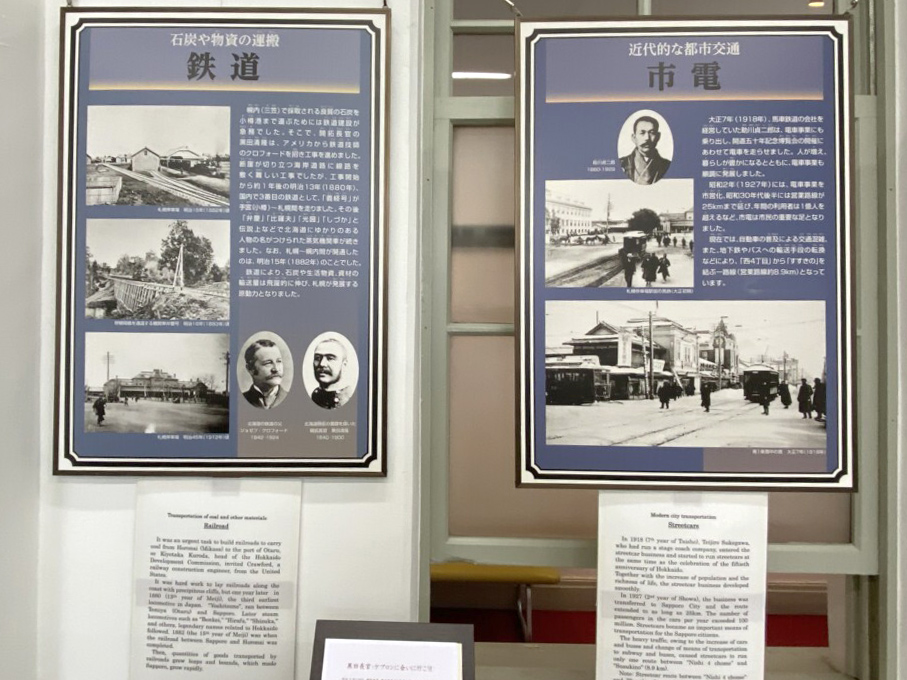

郷土関連展示

中に入ってみると、札幌の郷土に関する資料が豊富に展示されています。

この展示はプリントにもなっているのですが、

大倉山のオリンピックミュージアム同様、時間に余裕があればじっくり時間をかけて見学したい施設です。

おおば比呂司記念室

常設展示の目玉にはもう一つ、札幌出身の漫画家、おおば比呂司さんのコーナー(公式サイト)があります。

“味覚停車”のフォントとイラストの作風をパッと見たときから、どこか割と身近なところで見たことがあるような既視感を感じてはいたのですが、パネルをよく見ると真ん中下部、静岡のところに小さく答えが出ています。

「ホテイのかんづめのイラストを描いたイラストレーターさんですよ」という形で施設の方に教えてもらった時にピンときたのですが、答えは焼き鳥缶のイラストでした。

旧札幌控訴院

施設の歴史

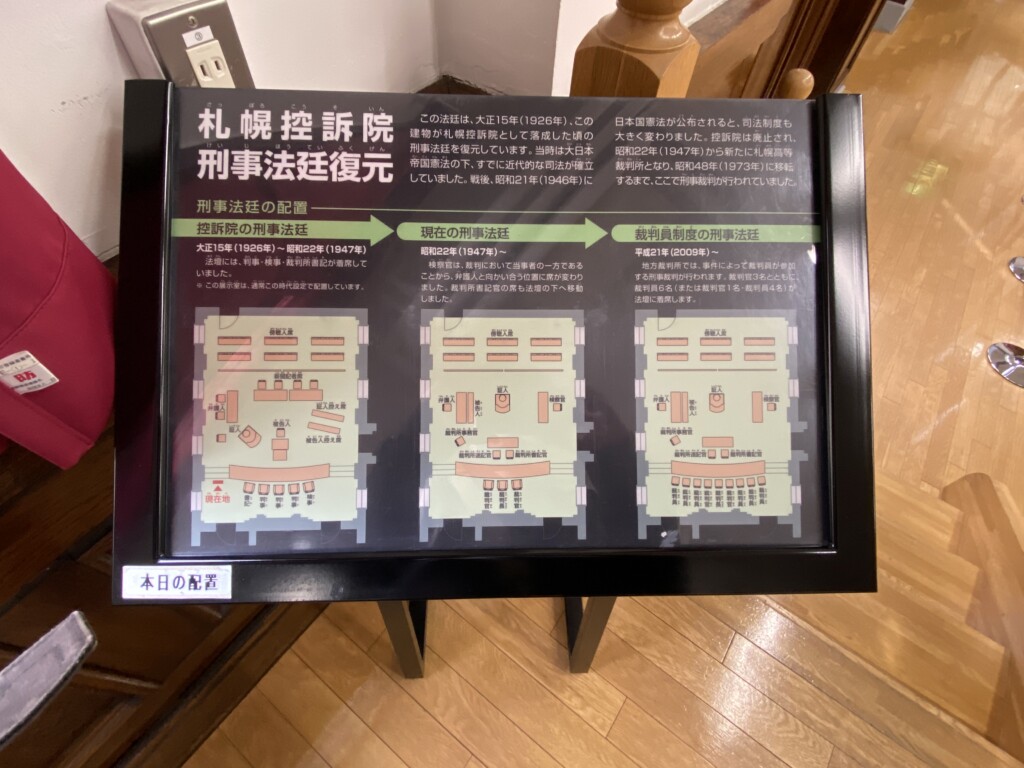

札幌市資料館には旧控訴院としての側面もしっかり残されていて、

関連展示の説明の他、

法廷の様子も再現されています。

当時の弁護人が着用していた法服の展示や、

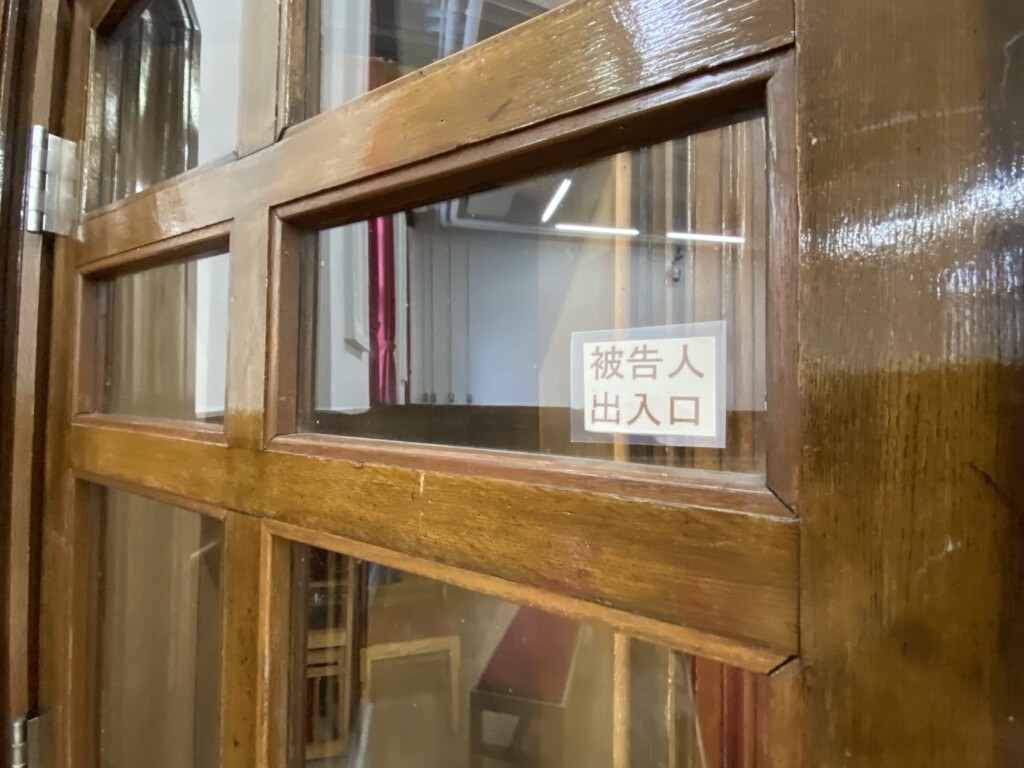

被告人控室が保存・公開されているのですが、

被告人の出入口、

少し離れたところには記者や証人の出入り口の説明もあります。

控訴院時代の刑事法廷

証言台を中心とした法廷で、中央に位置する判事席の左隣に検事席がある、つまり二者が被告人席に対して横並びになっているのは、旧制度下の法廷が再現されているためです。

ちなみに被告人席の隣には、証人席が用意されています。

新旧の刑事裁判 -予審制と起訴状一本主義-

法廷内の訴訟当事者の記載に「被告人」「弁護人」とあることは、ここが刑事訴訟の法廷が再現された場であることを伝えていますが、札幌控訴院時代(=明治憲法時代)の刑事裁判では予審制が採用されていました。

予審制下の刑事裁判は、その特徴とするところが現行の制度とは異なっています。

裁判官は公判に先立って提出された予審調書や証拠に基づく「事件の予習」をし、そのおよそのところを頭に入れた上で裁判に望んでいたのですが、この制度では検事(訴えを起こす人間)と判事(争いを裁く人間)の距離が近いため、裁判そのものが”訴えられた人間”である被告人に不利な裁判となってしまいがちだと判断される嫌いが指摘されます。

この点が忌避されたことから戦後の刑訴法では予審制が廃止され、現在の起訴状一本主義(刑訴法256条1項)の原則に沿って進められる刑事裁判へと変更されました。

起訴状一本主義とは、刑事裁判が起訴時に提出された簡素な起訴状のみに基づいて開始される、すなわち公判開始前に先入観を持つ余地を判事に与えないという原則の事を言いますが、この制度変更によってより公平公正な判決が期待できるようになりました。

その一方で、公判を進めるにあたっての手続きがより煩雑となった、つまり公判の迅速な進行に支障が生じるケースが増加したなど新たな問題点も生じるようになり、目下その改善が望まれています。

現在の大通公園

旧・札幌控訴院の窓外には、冬の終わりの札幌、大通公園が望めます。

冬真っ只中であれば雪まつりの会場となって華やぐ一帯も、もう間も無く冬も終わりという時期に差し掛かると、雪景色自体がぼちぼち見納めの時を迎えていました。