時計台と札幌農学校、札幌市

時計台と北大史・札幌史

札幌農学校の演武場として

札幌市時計台(公式サイト)は、現在の北海道大学の前身である札幌農学校の演舞場・中央講堂・研究室等として、現在地より100メートルほど北側に作られました。

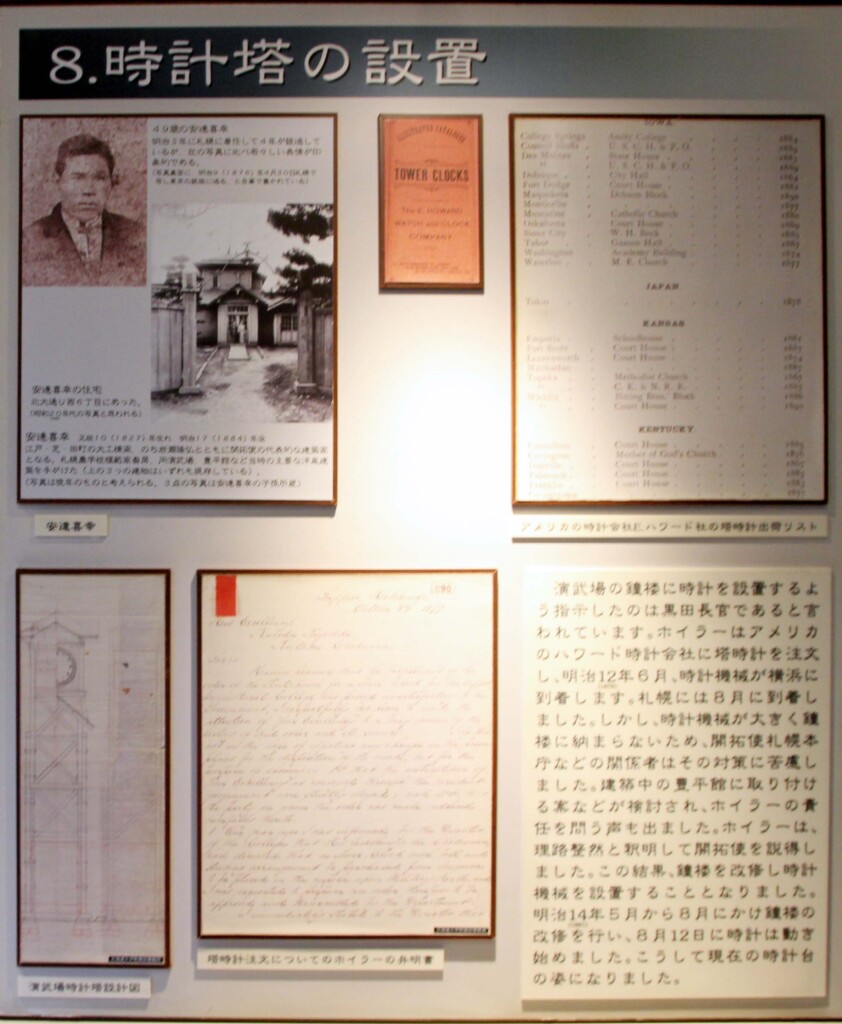

やがて建物のシンボルとなる時計塔は、現在地への移転前である1881(明治14)年に設置されています。

札幌農学校のモデル校となったマサチューセッツ州立農科大学は、現在のマサチューセッツ大学アマースト校(公式サイト)の前身にあたる学校ですが、設立当初の札幌農学校では、この学校に倣う形で設けられた武芸科(兵学科)の授業などが行われていました。

やがて”時計台”として施設名にその名を付す“想定以上に大きかった塔時計”は、アメリカ・ハワード時計会社からの輸入品で、貿易港・横浜を経由して札幌に渡ります。

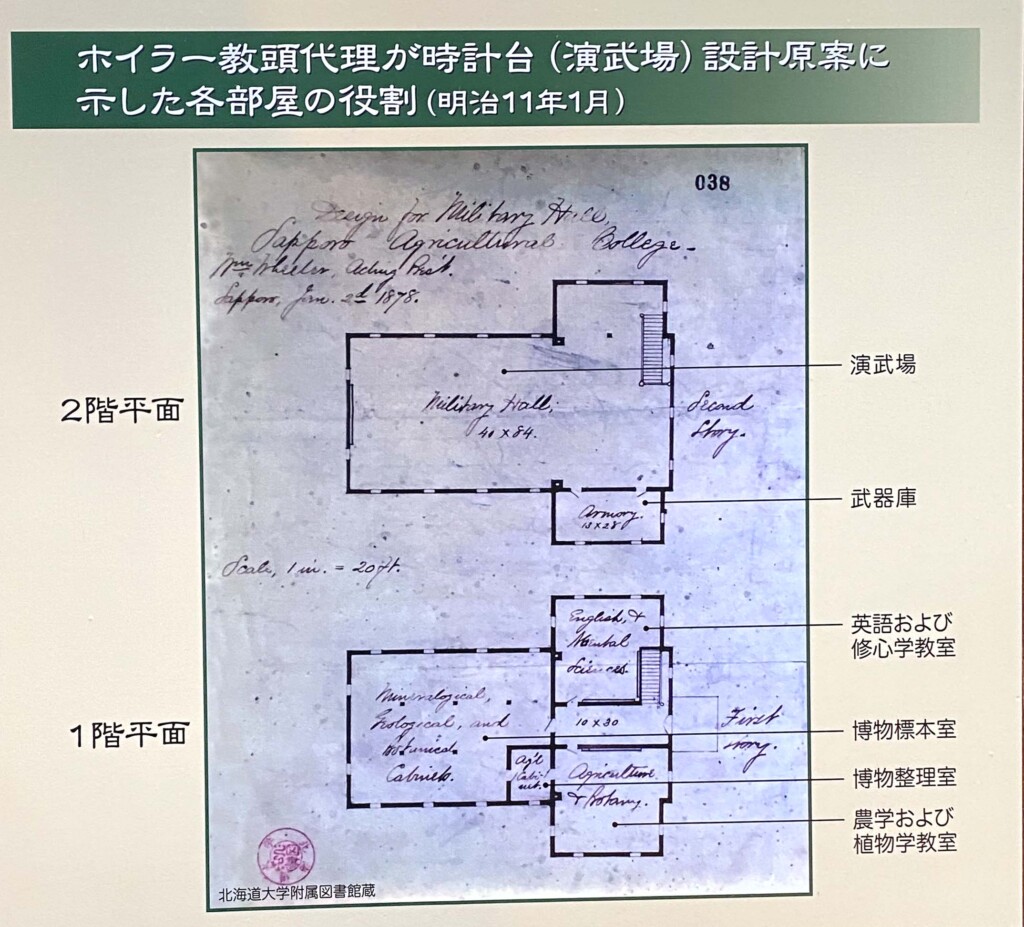

かつての時計台が札幌農学校の施設として設計された時の原案も展示されていますが、

研究機関を兼ねた教育施設感が満載となっているあたり、現在の時計台とは異なる”時計台”像をそこに見出すことが出来ます。

現在の”時計台”へ

札幌農学校の演武場が”時計台”と呼ばれるようになったのは、札幌中心部の街区整備に伴って現在地へ移転した明治39年(1906年)以降のこと。

“時計台”が現在の機能を有するようになったのは、昭和も半ばを過ぎた42年(1967年)のことで、

以降、札幌の歴史を展示する施設として今に至ります。

現在の館内では札幌農学校の歴史の他、時計台の歴史や北海道の郷土史、時計台を絡めた文化史、道内の文化財等々についての常設展示が行われています。

大通公園のテレビ塔からは至近距離、北海道庁も徒歩圏内にあります。

時計台とクラーク博士

クラーク博士

ホールとなっている二階では、かつての講堂の様子が再現されていますが、

壇上のベンチには、札幌農学校初代教頭のウィリアム・スミス・クラーク博士が座っていて、

一緒に記念写真を撮ることも出来ます。

“Be Gentleman”と”boys, be anbitious!”

クラーク博士は、明治10年(1877年)に札幌農学校に着任すると、同校にて“Be Gentleman(紳士たれ)”の教えによって、現在の北海道大学の全人教育方針の基本理念を形成しました(参考:WEB歴史街道 “ウイリアム・スミス・クラークと札幌農学校~Boys, be ambitious! Be gentleman!“ほか)。

世間一般的には“boys, be ambitious!”の名言にとってかわられることが多いですが、いずれも札幌農学校時代以来クラーク先生の理想と軌を一にしてきた行動規範で、現在の北大でも“自由・自主独立の精神の涵養と自律的個の確立を図る”姿勢として継承されています(参考:北海道大学公式サイト “基本理念と長期目標“)。

余談として、今や北大の代名詞になっているともいえる”boys, be ambitious!”という名言ですが、「札幌農学校を去るにあたって、学生に送った言葉がそのまま名言として語り継がれた」という逸話については、昭和39年に朝日新聞の名物コラム「天声人語」が世に広めた、真贋定かならぬ話が元になっているようです(⭐︎:北海道大学附属図書館 ““Boys, be ambitious!”について“)。

元々クラーク博士が理想としていた”Be Gentleman”という全人教育方針とも相性がいいものであったこと、さらにはクラーク博士が札幌を去ってしばらくした後で掘り返されている(クラーク博士の帰国は明治10年、逝去は明治19年、”名言”の初出は明治27年です。⭐︎)ことなどから、『この言葉は長い間埋れたのち, 札幌農学校が確固たる基盤を獲得し,学生たちの間に自信と誇りが培われた頃に思い起され,特別の意味を与えられるようになった』(『 』内、☆より引用)と捉えるのが正しいようです。

札幌観光と時計台

五稜星

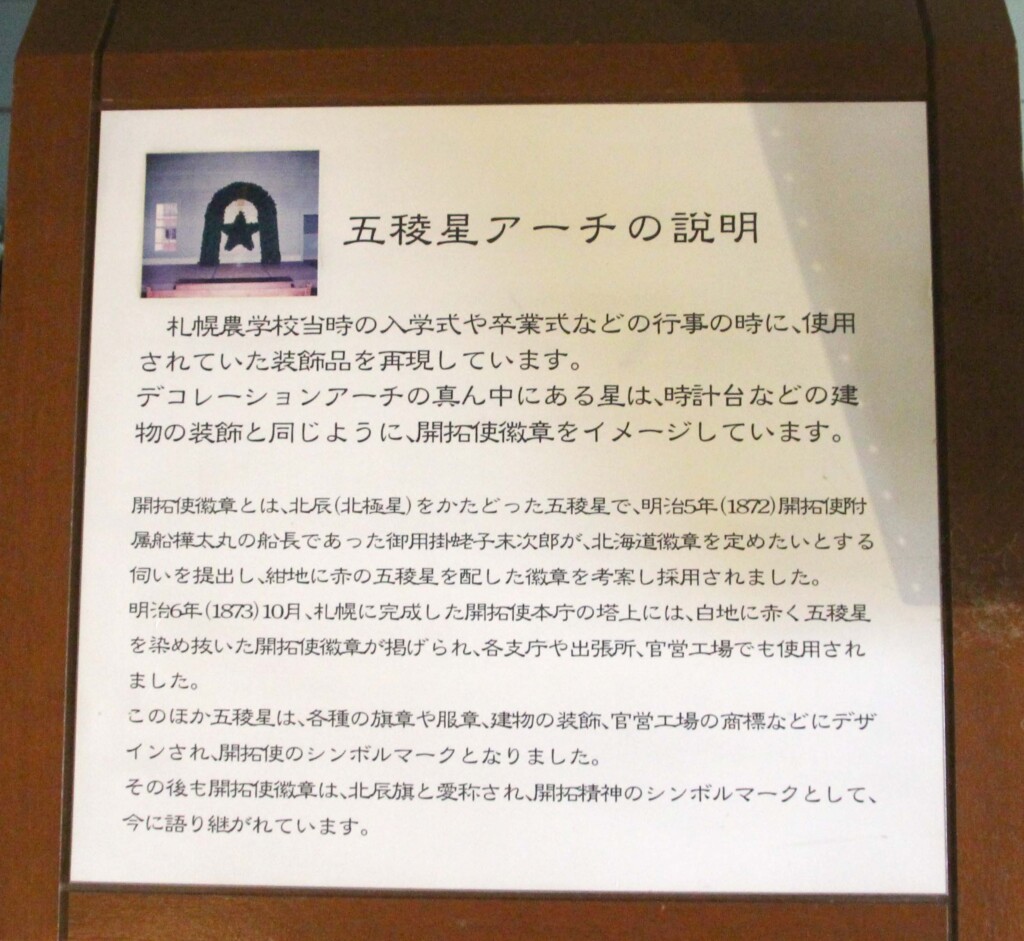

二階では、時計台にもついている星のマーク=五稜星についての説明もなされていますが、五稜星はかつての開拓使のシンボルで、サッポロビールの星のマークと全く同じ由来がある他、道庁の旧本庁舎や中島公園の豊平館でも使用されています。

参考:北海道公式サイト “ようこそ赤れんが庁舎“、サッポロビール公式サイト “1876年の年伝説 五稜星が意味するもの”、:札幌市公式サイト “星のある建物たち“

上げ下げ窓、時計装置、新渡戸稲造

どこか洋館然としている見た目が個性であり、横浜山手の西洋館では今も現役で使われている(参考:ブラフ18番館)という“上げ下げ窓”は、

時計台でも、現在も使われている旨の説明が置かれています。

他にも、

お金を入れるとピカピカ光る時計台のミニチュア(結構豪快に光ります)、

札幌農学校時代に設置されていた塔時計の装置、

及びその説明書き、

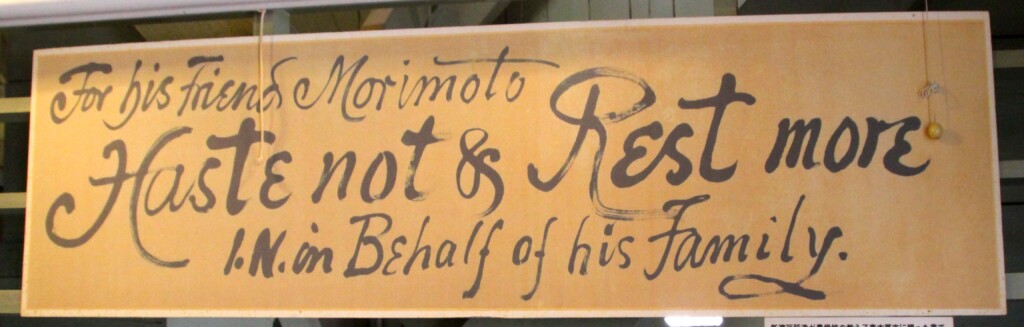

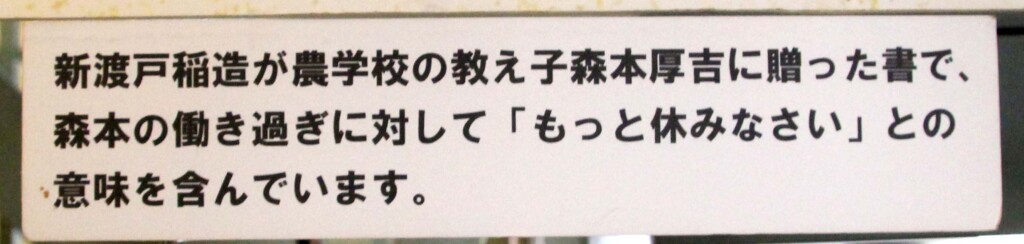

名著『武士道』の著者であり、国際連盟事務次長、旧制一高校長・東京女子大初代学長などを勤めた、札幌農学校の卒業生である新渡戸稲造自筆の書などなど。

少なくとも“近代史・現代史好き”にとっては、割とお腹いっぱいになれるであろう施設となっています。

なぜ「がっかり」なのか

札幌の時計台というと、しばしば「日本三大がっかり観光地」の一つであるなどと揶揄されることがある、あまり評判のよろしくない施設だというイメージ(先入観)が先行することがあります。

なぜかと問われればおそらく答えは一つ。

周囲を高層ビルに囲まれていて、時計台内からもその様子が確認出来てしまうなど、周辺環境がかつての姿をとどめておらず、観光スポットらしくない点にあります。

「がっかり」の根拠はほぼこの一点に集約されると捉えて、概ね間違いはないでしょう。

史実と都市伝説が混在した多くの逸話でお馴染み、大手町の将門塚(千代田区観光協会公式サイト “将門塚“)ほどではありませんが、どこか牧歌的なイメージとは裏腹に、ロケーションが都心そのものであることは全方位から伝わってきます。

イメージで語るのであれば、同じ札幌市内の羊ヶ丘展望台(公式サイト)のようなところにあってほしかったというのが、“がっかり”と評した多くの観光客にとっての率直なところではあるのでしょう。

元々今の時計台の隣には、昭和30年代まで移転前の豊平館(現在は中島公園内に移築されています)が建てられていたようですが、もし時計台と豊平館が今でも大通公園傍で並び立っていたらと考えると、やはり観光客目線では「移転がなかった現在」が惜しまれてしまいますね。

余談として、この点、すなわち観光スポットらしくない周辺環境が”がっかり”の根拠となっている点は他の二つの”がっかり”スポット(であるとされる)、長崎のオランダ坂(長崎市公式観光サイト “オランダ坂)、高知のはりまや橋(高知市公式サイト “はりまや橋“)にも共通する理由のようです。