清津峡

清津峡へ

about 清津峡

新潟県十日町市の山あいにある清津峡は、富山の黒部峡谷、三重の大杉谷と並び、日本三大峡谷の一つに数えられている峡谷です。

ということで、新潟県内や近県のみならず、南関東からの訪問者でも賑わっていました。

参考

清津峡のはじまり

清津峡は、

- 今から1600万年前の海底火山の噴火で降り積もった火山灰が岩石となった

- その後今から500万年前にはその岩石にマグマが流入、現在の峡谷の基となる岩石が出来上がった

ことに後の峡谷としてのはじまりがありますが、海底火山の噴火が発生(1600万年前)し、マグマが流入(500万年前)した当時、現在の清津峡付近一帯は海底にあったと考えられています。

清津峡が海底にあった時代は、地質年代的には中新世から鮮新世への過渡期にあたりますが、

- 中新世は約2300万年前から約500万年前

- 鮮新世は約500万年前から258万年前(※1)

双方合わせて”新第三紀“と呼ばれます。

この時代の特徴としては、人類の祖先を筆頭とする現生生物の多くが出現したことの他、日本列島の輪郭が出来上がったことや、世界的に地表の隆起が著しかったことが挙げられます。

地質年代で鮮新世の後を受けるのは更新世(約258万年前から約1万年前)で、更新世の後には完新世(約1万年前から現在)が続きますが、更新世の終わりから完新世のはじめにかけて地球が温暖化したことによって氷床の融解が進み、地球上の海面が上昇しました。

ちなみに、更新世・完新世は合わせて第四紀と呼ばれます。

地質年代で、前記した”新第三紀“に続く時代ですね。

“温暖化”は当時を生きた現生人類の祖先の生活形態に多大な影響を与えたほか、縄文海進と呼ばれる日本列島の海岸線の拡大の原因となるのですが(※2)、現在の清津峡エリアでは、更新世以降の活発な地表付近の活動によって火山灰・マグマが形成した岩石が地表に隆起して山となると、以降は清津川の流れが岩石を削り続け、現在の峡谷・清津峡となりました。

清津峡で崖を構成している”ごつごつと角ばった柱のような岩”は、”柱状節理“(※3)と呼ばれます。

節理とは”隙間なく並んだ岩石の割れ目”を意味しますが、マグマが固まった際に出来た岩の寄せ集めで構成されていることから、一枚岩とは違い、硬くもろいことがその特徴だとされています。

参考

- 清津峡公式サイト “清津峡の誕生“

- 【”たびキュンパス”で三内丸山へ/6】先史時代のはじまり -地質年代と人類の誕生-

- 日本地質学会 “なぜ258万年前なの?“(※1)

- 日本第四世紀学会 “縄文海進の原因について“(※2)

- 神奈川県立歴史博物館特別展 “洞窟遺跡を掘る(海蝕洞窟の考古学)”

- google画像検索 “柱状節理“(※3)

清津川

清津峡に三つほどある駐車場(第一~第三)のうち、第二駐車場付近です。最寄りは”第一”で、第二、第三の順に峡谷から距離が離れていきますが、全ての駐車場が徒歩圏内にあります。

第二駐車場付近だとまだ清津峡の展望台(や、清津峡最寄りの第一駐車場)からやや距離がありますが、周辺風景が周辺風景なだけに、第二駐車場から清津峡へと向かう道にもお楽しみが含まれている感じですね。

ちなみに、駐車場傍から展望台方面へと続く渓流=清津川は、

清津峡の展望台までの道沿い、

並行するように流れていきます。

冬の間も流れ続け、4月に始まる新緑の季節への移行期以降、およそ6月ごろまでは雪解け水や雪の塊が流れる川となるようです。

清津峡・展望台エリアへ

清津峡温泉街

展望台への入り口までには定食屋さんや、

旅館の貸し切り温泉、

さらには川沿いの遊歩道があります。

絶壁の間を流れる清津川という自然に囲まれた中、展望台へとつながるトンネルの入り口へ。

展望台へは、長いトンネルを歩く行程がメインです。

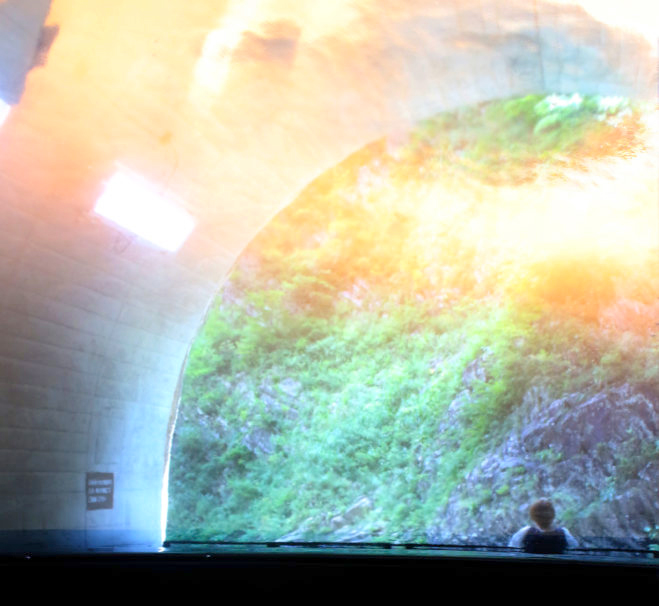

トンネル内部にはベンチ、清津峡の関連展示やトイレなどが置かれていたりもしますが、時に真っ暗になり、時に最低限の明かりが用意された中、三か所に設置された展望台まで続きます。展望台はトンネルからでないと行けないところに位置しているのですが、そこで期待できる絶景は、トンネルを出た後に日光を拝める爽快感とセットになっているので、元々凄い風景にさらに補正がかかる形で楽しめます。

清津峡展望台

清津峡見学コース内の3つの展望台では、それぞれ珍しい作りも見所となっているのですが、まず最初の展望ポイントには、珍しい作りのトイレが置かれています。

銀色に見える外壁はマジックミラーなので、中からみると清津峡の山の斜面が見渡せます。

二番目の展望スポットはアートな展望台です。開催中だった大地の芸術祭(公式サイト)関連の展示かなと思ったのですが、常設されているようです。

クライマックスは、一番奥に位置しているメインの展望台です。

“清津峡”で画像検索をかけるとかなりの高率でヒットするという名物展望台は、中央が水たまり設計になっているので、展望スポットに向かう人の影まで景色の一部となります。

清津峡の絶壁をテーマとした、いわゆる”リフレクション“が常時狙えるスポットです。

清津峡の景観

かつて海底にあった岩石と、その岩石が地上に隆起した後、清津川に削られることで姿を現した”柱状節理”が形成する峡谷が間近に迫っています。

見上げると、崖と崖の隙間からは青空がのぞいていて、

中央に露出した柱状の岩肌には、所々に雪解け水等の流れが作ったと思われるルートも確認できます。

元々こうだったのではなく、恐らくは風雨・風雪に削られてこうなったのであろう感が伝わって来ますが、ごつごつした岩肌と、流れに削られて小さくなった石が混じりあっている感じですね。

清津峡を作った清津川は、今も絶壁と絶壁の間を縫うように流れています。