富岡製糸場へ

about 富岡製糸場

ロケーション

“新潟へのドライブ小旅行”初日午後、世界遺産となった富岡製糸場(後述)へ立ち寄りました。

電車の場合は上信電鉄の上州富岡駅が最寄り駅ですが、そもそも上信電鉄自体が”養蚕業と交易のために通された路線”である、上野鉄道が母体となった鉄道です。

この点、改めて地域一帯が”蚕と生糸”で栄えたエリアなのだ、という見方が出来るところでもありますね。

注意点としては、世界遺産の最寄り駅であることが売りにされている上州富岡駅と富岡製糸場の間には、ランチを取れるレストランもたくさん用意されていますが、施設(富岡製糸場)自体には駐車場はありません。

ただし富岡製糸場周辺にはお土産屋さんと共に多数の駐車場があるので、車での訪問を考えている場合は施設外に停める形となります。

その分、駐車場の位置をしっかり把握しておくことが必須となります。

参考

- 富岡製糸場公式サイト

- 上信電鉄公式サイト “上州富岡駅“、”沿革“

富岡製糸場の創設と生糸貿易、世界遺産登録

開国後の日本では、1872年(明治3年)に富岡製糸場の設置計画が立案され、1874年(同5年)に操業が開始されるといったように、生糸に力を入れていくという方針が整えられます。

19世紀半ば、ヨーロッパの養蚕地を有していたフランスやイタリアでは蚕の病気や産業構造の転換(軽工業主体から重工業主体へ)が、中国では国内の政情(アヘン戦争の発生)が、それぞれ原因となる形で養蚕業・製糸業が不調となる時期が続いていたのですが、時の日本ではこの状況に打って出ることが国策として定められ、かつ富岡製糸場がその戦略の中核に据えられたという形ですね。

国の肝いりで製糸業のけん引が期待された富岡製糸場は、1893(明治26)年に民営化されると期待通りに生糸業界・生糸貿易をリードします。その結果、生糸は開国まもない日本においてお茶やお米と並ぶ主力輸出品目となった後、日本の主力輸出品目の中でも最も強力な品目へと成長を遂げました。

最終的には1987(昭和62)年まで民間の製糸工場として操業を続けますが、特筆すべきは工場の操業停止後、極めて良好な状態で製糸場が保存されたことです。

最後に製糸場を保有していた法人・片倉工業による「これまでの歴史や、情熱を紡いでいきたいという思いから、建物や機械のひとつひとつを、18年間、手をかけて守り続けてきました」(公式サイトより引用)という姿勢の賜物によるところ大ではありますが、やがて2005年(平成17年)には富岡市が製糸場の保存・管理を引き継ぎ、さらに2014年(平成26年)には「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録される運びとなりました。

参考

富岡製糸場・施設内walking

入り口付近

富岡製糸場の入り口付近からの風景です。

つきあたりに見える赤レンガの建物は東置繭所、この奥にもう一棟、ほぼ同じ大きさの西置繭所があります。

“置繭所”の読みかたですが、公式パンフには”おきまゆじょ”とカナがふってあります。

門外からも見える東置繭所内部は、富岡製糸場の歴史を説明したボードなどが展示された、観光案内のためのスペースとして使われています。

検査人館

門を入ってすぐ横には、券売所と、その並びに管理事務所があります。

現在の管理事務所は、製糸場操業時には検査人館(検査人の寄宿舎)として機能していた建物です。

検査人とは出来上がった生糸の質をチェックする人たちのことですが、生糸の大量生産が進むにつれて目立つようになった粗悪品対策のために、その役職が設けられました。

貿易港である横浜や神戸には生糸検査所が置かれていましたが、富岡で作られた生糸は、富岡での検査と横浜での検査を通過した後、横浜港を通じてアメリカへと輸出されました。

参考

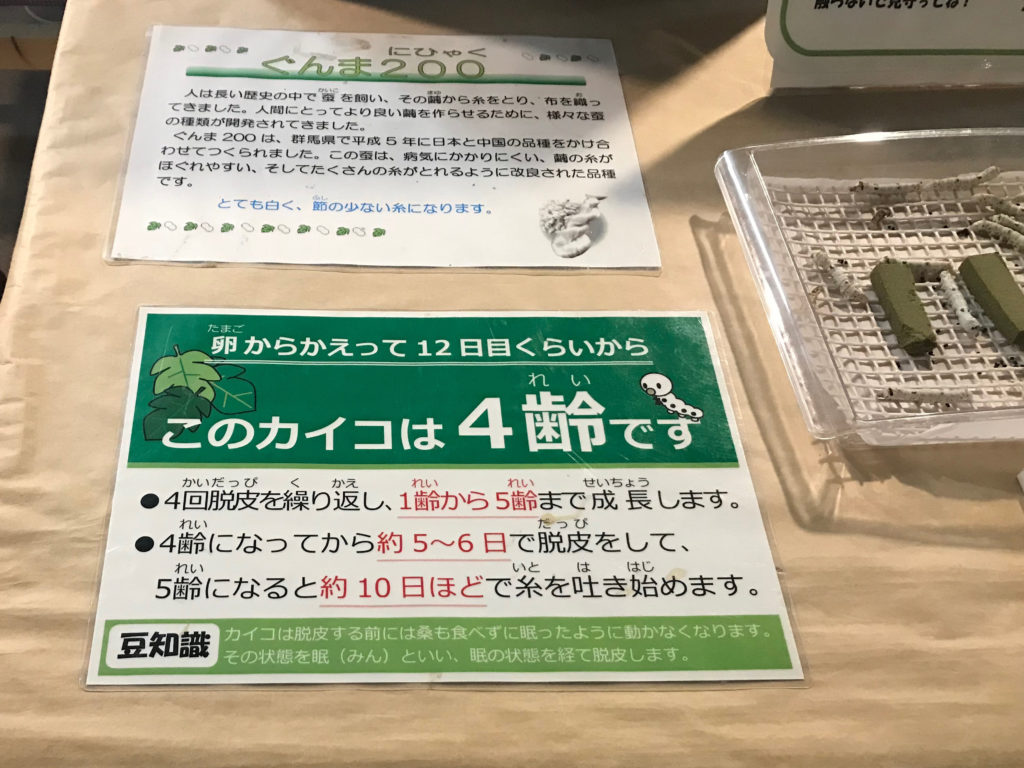

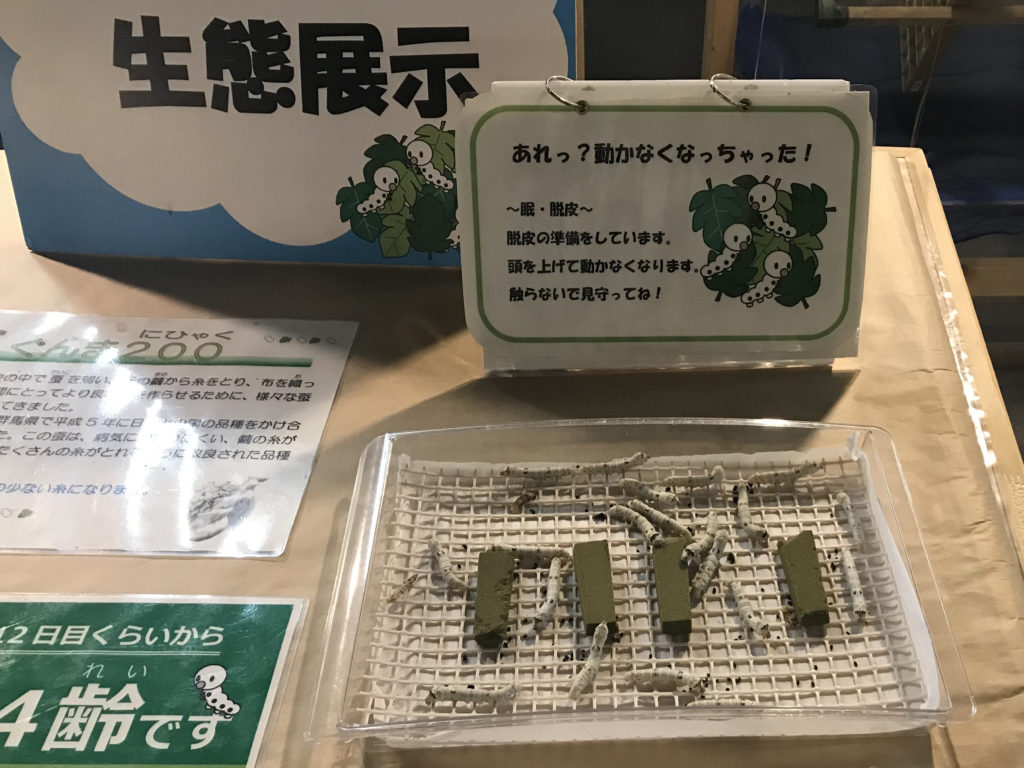

製糸業と蚕

開国後の日本を”生糸”で支えた、いわば国家存立の影の立役者となった蚕さんです。

今も富岡製糸場内で、食べたり寝たりしています。

蚕は現在野生に存在することが出来ない生物なので、生糸の原料となる繭を作るために生まれて来て、人間に育てられつつ生きていくという一生を送ります。

文字通り”温室育ち”の無数の蚕の生涯が富国強兵の源となり、インフラの在り方さえも変えていく大変革の原動力となったんですね。

東置繭所

向かって右側に位置しているのは東置繭所、左側は検査人館・女工館です。

“置繭所”は蚕の住処、女工館は、日本人の女工に製糸の技術を教えるために雇われたフランス人女教師達のための住居です。

東置繭館、赤レンガ造りの建物の内部の様子です。

残された部分だけから判断しても、立派なスペースだったのであろうことが伝わってきます。

生糸工場/役員用社宅

蚕の住居だった東置繭所(右)の左隣は生糸工場で、

東西の置繭所のすぐそば、東置繭所よりのところには、役員用の社宅があります。

ブリュナ館(旧ポール・ブリュナ宅)

置繭所や繰糸所(製糸工場)を挟んで反対側に位置する建物のうち、目を引くのは製糸場のお雇い外国人だったポール・ブリュナの住居=ブリュナ館です。記念撮影用のプレートがすぐ前に出ていますが、かなり立派な建物です。個人の住居というよりは、見た目的にも大きさ的にも、体育館や講堂のようにも見えますね。

ブリュナ館の前には、世界遺産登録を記念した碑が置かれています。

女工さん達の寮=寄宿舎

ブリュナ館のすぐとなりにあるのが、製糸場で働いていた女工さん達の寮=寄宿舎です。

建物の老朽化自体は鮮明ですが、それでも一見したところ修復さえすれば今でも十分人が住める建物には見えるあたり、明治の世に新設された当時は立派な寮だったのであろうことが察せられます。実際、創業時の富岡製糸場で女工さんをしていた和田英さんの『富岡日記』によると、富岡製糸場での工員生活は、規則正しくもそれなりに張り合いがあり、楽しいものだったようです。

とはいえ周知のように、かつての女工生活の実態については、往々にして『女工哀史』や『ああ野麦峠』で描かれている”悲惨な女工”のイメージが先行することもままあって、結論としては両極端の状況が後世に伝え残される形となっています。

“規則正しくも張り合いがある、充実した毎日だった”のか、それとも”ただただ悲惨な毎日の中で、ひたすら労働力として搾取され続けた”のか、参考とする資料によって極端な違いが生じる節がある、各々の工場の操業実態には随分な違いが出てくる場合もあったのだというのが本当のところだったのではないかと思われます。

診療所

ブリュナ館、女工館(フランス人女性指導教官宅)のすぐ傍には診療所があります。

付近一帯は、そのまま、在りし日の雰囲気を残しているようにも見えます。

右側の建物が診療所、左がブリュナ館です。

鏑(かぶら)川

富岡製糸場のすぐ横を流れるのは、鏑(かぶら)川です。

綺麗な水を利用できることも製糸場設置の条件に挙げられるものですが、今は観光地・富岡製糸場の魅力の一部となっています。