塩尻駅にて

最初の下車後の昼食タイム

塩尻駅にて途中下車

朝の横浜駅スタートで始まった今回の青春18きっぷ旅。

最初の目的地である塩尻駅には、お昼過ぎに到着しました。

高尾駅から先塩尻駅までの中央本線区間は割とあっという間でしたが、塩尻駅での乗り換え後、今日の目的地である奈良井駅までにしても、同じく中央本線で20分程度です。

正直言うと、この日の気分的にはそのまま奈良井駅に向かっても良かったし、むしろそうしたい面もなくはなかったのですが、“塩尻駅にてランチタイム”は計画段階で予定していたことでもありました。

改札傍でランチ -ほっとしてざわ、山賊焼き、ヤマメの塩焼き-

ということで、下車後にそのまま改札を抜けて、駅すぐ傍のレストラン”ほっとしてざわ”へ。

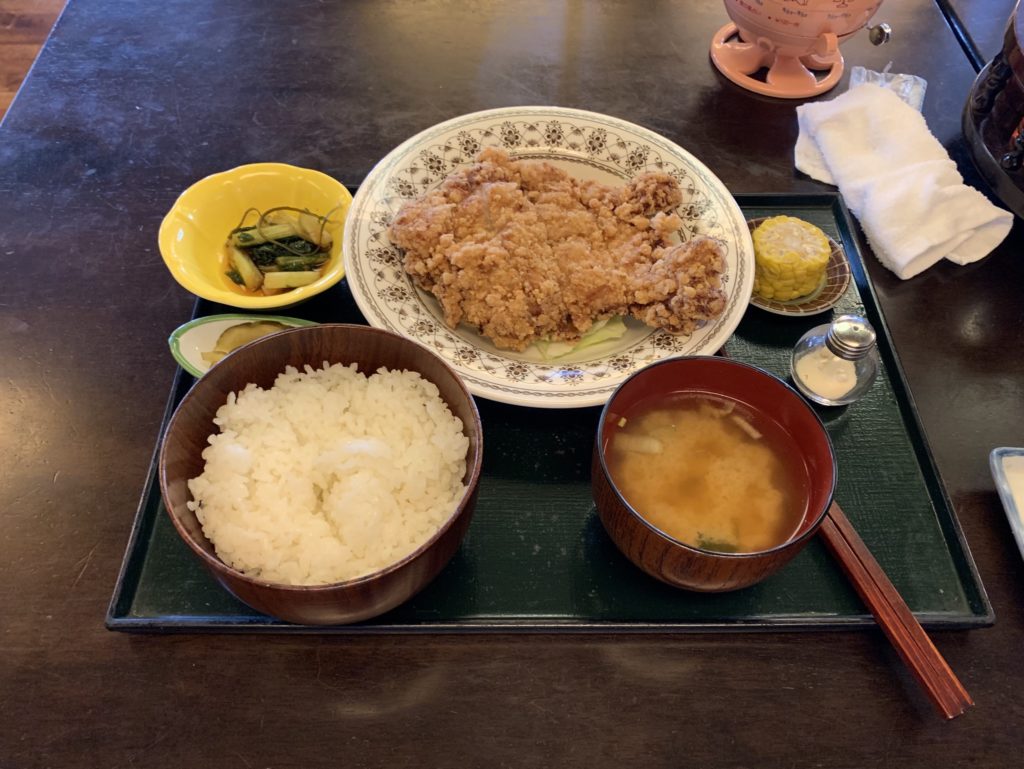

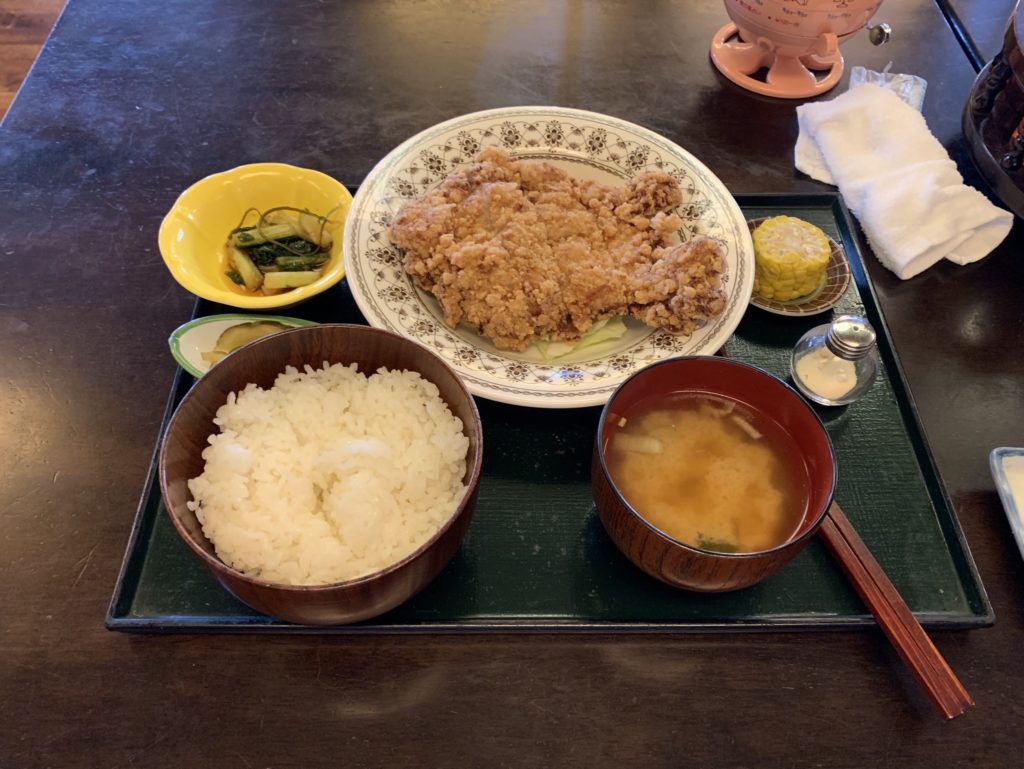

お目当てだったのは、”山賊焼“定食です。

山賊焼とは、醤油、酒、にんにく、しょうが等をベースとしたタレに漬け込んだ鶏肉(モモ、ムネ、ササミ等々)を、片栗粉(あるいは馬鈴薯、でんぷん等)にまぶして揚げるという、長野の郷土料理です。

名称の由来には諸説あるようですが、”山賊”ではなく”焼き”の部分については「戦後の物資不足の時代には鉄板に薄く油を引いて焼いていたことから山賊”焼“と呼ばれるようになった」とされています(※)。

山賊”焼き”ではなく山賊”焼”は、地元の振興運動で統一されているという表記ですね。

更に厳格な定義もあるようですが(※2)、認識できる範囲では、恐らくはこの厳格な定義にも沿っていたのだろうという”ほっとしてざわ”のご当地”山賊焼”、本当においしかったです。

山賊焼以外にも、例えばこれも信州のご当地メニューである馬刺しなども食べられるようですが、

この日の昼食のもう一品には、品切れだった鮎の塩焼きの代わりにヤマメの塩焼きを頂きました。

鮎・ヤマメは、川の水が綺麗な山地エリアに行った時はぜひ食べておきたい一品でもありますが、これもまたとても美味しかったです。

お店の中はレトロな感じで、テーブル上もお店の雰囲気にぴったり合っていました。

冷房の効いた室内にあって、あえてテーブルに一つずつの扇子が用意されているあたりにもどこか小粋な心遣いを感じますが、そういえば昭和の末頃でしたか。

当時レストランや喫茶店に行くとほぼ必ずといっていいくらい置いてあったという“ルーレットおみくじ器”との予期せぬ再開にも、思わぬところ、思わぬ形で懐古気分を刺激されました。

テーブル左側に置かれている、ピンク色の球形の機械がそれですね。

この”おみくじ器”が日本全国の(?)喫茶店やレストランで幅を利かせていた時代はまた、日本全国で”国鉄色”の特急電車が走っていた時代でもありましたが、”国鉄色の特急電車”については、今やほぼ全ての路線で”後継”にバトンタッチして久しい状態となっています。

当時の日常も今は昔。

店員さんがすごく親切なお店だったことも情緒を後押しした要素だったかと思いますが、時を超えた記憶がさりげなく現実の空気と混じり合う風情があることもまた、夏旅のだいご味なんですよね。

参考

- 【青春18きっぷの旅/初日】横浜から塩尻まで(湘南新宿ライン、中央線、中央本線)

- 塩尻市観光ガイド “ほっとしてざわ“

- (有)本郷鶏肉 “信州名物 山賊焼“(※)

- 松本山賊焼応援団 “松本山賊焼五ヶ条“(※2)

- 有限会社北多摩製作所(ルーレットおみくじ器)

中央線・塩尻驛

中央線・塩尻驛は、JRや国鉄、鉄道省等の前身である鉄道院があった時代、明治35(1902)年12月15日に開業しました。

新橋・横浜間に日本初の鉄道が開通(明治5年=1872年9月)した、その約30年後のことですが、現在の塩尻市域は元々旧中山道沿いの宿場町を多く持つエリアだったということで、鉄道敷設が現実のものとなった近代以降もその地が交通の要衝になりやすい条件を持っていた、とどのつまり比較的早い時期の鉄道開通にもそうなるに足るだけの故があった地だったんですね。

余談として、同年は日清戦争(明治27-28年=1894-1895年)と日露戦争(明治37-38年=1904-05年)の間のターニングポイントとなった年にあたります。

“英と結ぶか露と結ぶか”という二択を前にして日英同盟が締結された年、さらには後に帝国海軍が歴史的な勝利を収めた日本海海戦の旗艦、イギリス製の戦艦三笠の竣工年が、いずれも塩尻駅開業と同じ明治35年です。

日英同盟の締結が1月、三笠の竣工は3月、塩尻駅の開業は12月でした。

参考