北鎌倉駅から円覚寺へ

about 円覚寺

ロケーション

概要

鎌倉五山第二位・円覚寺(えんがくじ。公式サイト)は、1282年(弘安5年)、無学祖元による開山後、鎌倉幕府の第8代執権・北条時宗によって創建されました(参考:開山と創建(開基))。

北条時宗は蒙古の襲来を迎え撃った執権として有名ですが、無学祖元はその北条時宗によって宋から招かれた臨済宗の高僧であり、時宗の師にあたる人物です。

開山・創建にあたっては元寇の殉死者を敵味方なく弔うことが目的とされますが、『北条氏をはじめ朝廷や幕府からの篤い帰依』(円覚寺公式サイトより引用)を受ける形で整った基盤がその後の歴史を形作ることとなったようで、江戸時代後期に今日につながる刷新があったほか、明治時代以降にも多くの人材を輩出しています。

(参考:円覚寺公式サイト “円覚寺について“)

関連廟地

北条時宗のお墓は、境内の奥に”開基廟“(円覚寺塔頭佛日庵 公式サイト)として整えられていて、傍のお茶屋さんでは抹茶などを楽しむことが出来ます。

一方、無学祖元のお墓は、鎌倉五山第一位・建長寺の境内にある塔頭、西来庵(せいらいあん)にありますが、残念ながら現在は非公開となっています。

円覚寺の境内とJR横須賀線、県道21号線

JR横須賀線の北鎌倉駅下車後。

下りホーム側の無人駅風改札をくぐって構内を出ると、横須賀線の線路に並行して歩道が作られています。

この歩道をまっすぐ進んだとしても鎌倉方面に向かって歩いていくことは出来る、むしろこちらの方が(線路の向こう側から進む場合に比べて)若干近道にもあたるため、一見すると歩道自体が円覚寺の境内に沿うように通されているように見えるのですが、実はこの歩道も円覚寺の境内に含まれています。

帝都(東京)と軍港(横須賀)を結ぶ軍事路線として明治期に計画された横須賀線の敷設にあたって、鉄道用地として円覚寺側が境内の土地を提供させられた(協力を無理強いされた)ことの名残にあたるもので、背景には明治元年に新政府によって発令された神仏分離令(いわゆる廃仏毀釈)や、追って続いた(これも新政府が主体となった)神道国教化政策などを根拠とした、仏教寺院軽視の風潮が影響を与えたとも考えられているようです。

結果、線路を挟んだ向こう側すぐ傍の位置には白鷺池(びゃくろち)と名づけられた左右相対の池、およびそこにかかる降魔橋(ごうまばし)という橋があって、これらも円覚寺の境内に含まれているので、境内の境界線にあたるのはJR北鎌倉駅の上り線ホーム側に通された県道21号線だ、ということになってくるんですね。

余談として、県道21号線。

横須賀線の上り線路側に沿って通されている、神奈川県の県道ですね。

鎌倉方向に向かって歩いたとき、共に道沿い左手に建長寺や鶴岡八幡宮などが出てくるという道であり、八幡宮の先では小町通り(小町商店会公式サイト)への分岐も持つほか、八幡宮前から延びた”若宮大路”(これも県道21号線です)は突き当たりにて国道134号線に合流しますといった感じで、“道なりに歩いていくだけで鎌倉を実感できる道”の一つに挙げることが出来る道です。

円覚寺の境内に沿って通され由比ヶ浜まで伸びているという形で、いわゆる“鎌倉街道”の一部を形成しています。

円覚寺へ

総門

総門への歩道を線路伝いに少し歩くと、二つの石碑の間に円覚寺の総門への階段が作られています。

上り階段の始まる手前で、地域猫ちゃんですかね。無防備に昼寝していました。

石段には猫、見上げれば紅葉という入り口付近から、円覚寺総門へ。

晴天に紅葉が映えている”秋の鎌倉”は、

総門をくぐると、年代物の木の扉とのコントラストで、さらに鮮やかに映えていました。

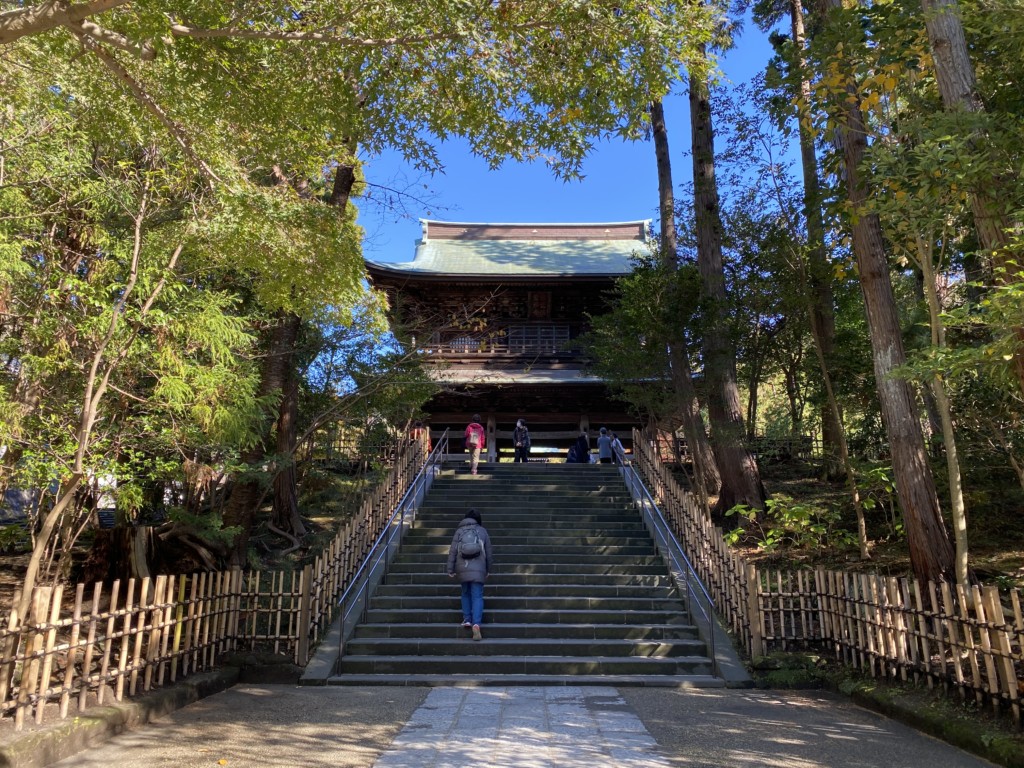

山門から大方丈へ

山門内部では、どこか”俗世間”とは別の時間軸で動いているかのような空気が用意されています。

そのまま直進し、円覚寺の山門へ。

山門のすぐ奥に位置している仏殿との間が、

紅葉の最初の見どころです。

円覚寺は、建長寺同様に門を入ってからが広いので、

境内と外とで時間の流れ方が違うように感じられることも大きな魅力ですが、

その点、横浜・本牧エリアに位置する日本庭園・三渓園を彷彿とさせる部分もありますね。

山門のすぐ奥は大方丈ですが、

現在は方丈=住職さんの住居が、

多目的に使われているようです(円覚寺公式サイト “境内案内“)。

妙香池から開基廟へ

大方丈の横は妙香池、その奥にあるのが北条時宗の墓所である開基廟ですが、

妙香池周辺から開基廟にかけての一帯が、

特に華のある紅葉スポットになっていました。

開基廟に向かう坂道の横には竹藪がありますが、

開基廟のすぐ傍には国宝となっている円覚寺舎利殿があります。

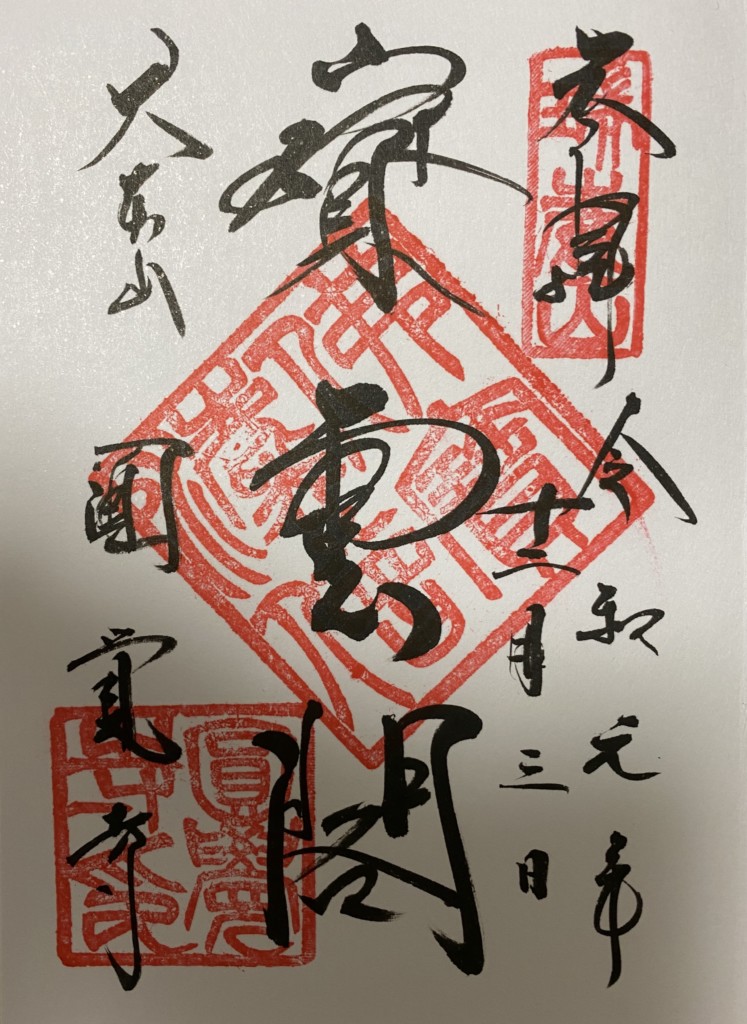

円覚寺・御朱印