浅草寺・雷門・隅田川

年の瀬の浅草寺へ

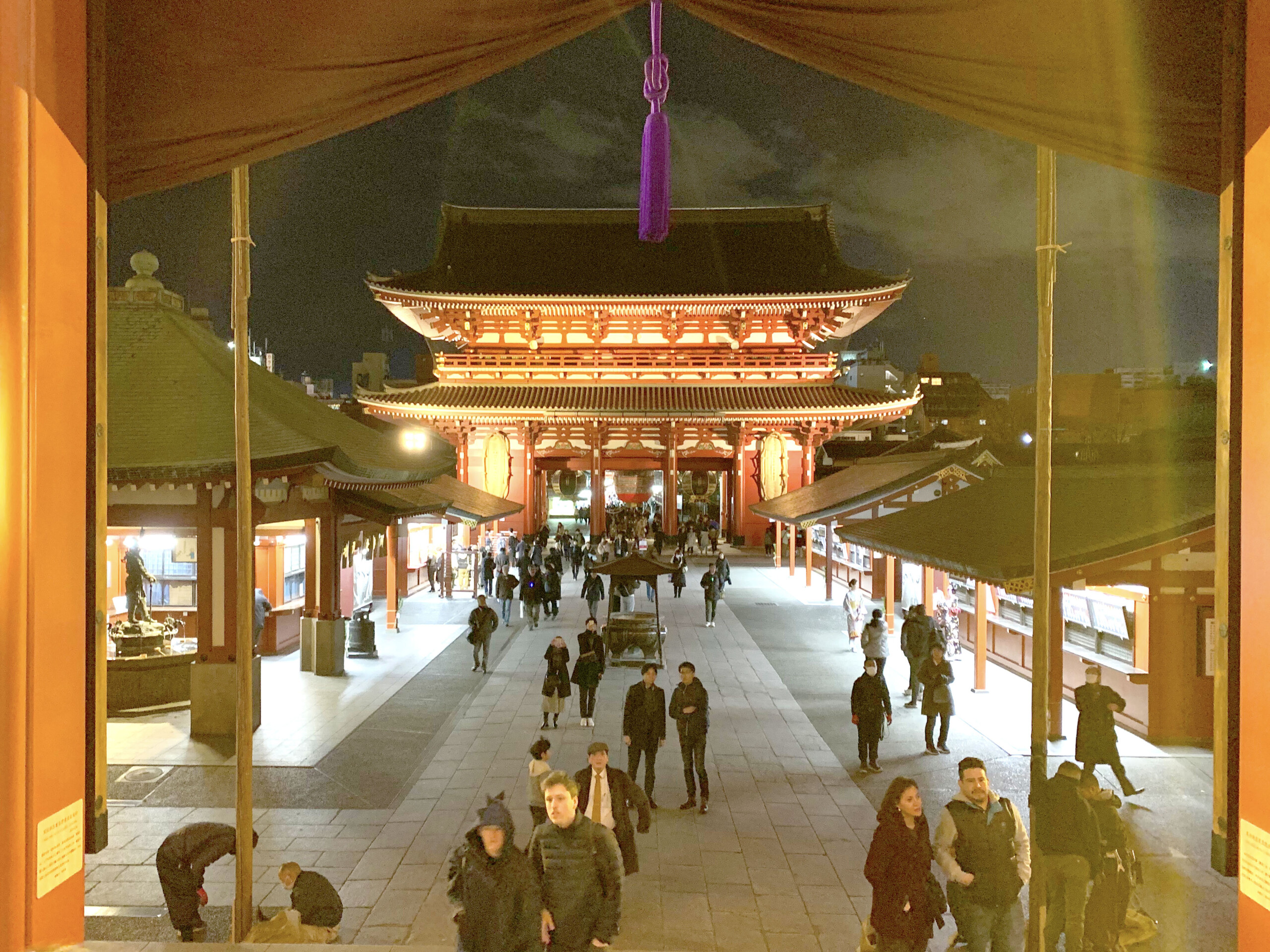

雷門

昨日の六本木けやき坂通りに続いてやや季節外れの投稿ではあるのですが、年の瀬も押し迫ってきた2018年の年末、浅草・浅草寺(浅草寺公式サイト)界隈の様子です。

正面に位置するのは、お馴染み雷門(風雷神門)ですね。

近くで見るとかなりの迫力があるという浅草寺名物の大提灯は、およそ江戸時代中期の寛政年間頃より、ここに掲げられる風習がはじまったとされています。

提灯上の扁額に書かれた”金龍山”は、浅草寺の山号です。

雷門に向かって右側手前にあるのは交番ですが、そのまま右側に進んで行くと目と鼻の位置には東京メトロ・東武浅草駅が、そのもう少し先には浅草界隈からレインボーブリッジ間(隅田川・東京湾)を船で行き来できるという、東京都観光汽船=TOKYO CRUISE(公式サイト)の浅草乗り場があります。

さらにもう少し歩くと、初代は江戸時代に架橋されたという、下町名物の橋の一つである吾妻橋が墨田川上に架けられています。

浅草寺と隅田川の間、地下鉄・東武の浅草駅傍には、明治13年(1880年)創業、日本初のバーとして有名な神谷バー(公式サイト)もあります。

オリジナルカクテルの”デンキブラン“(神谷バー公式サイト “デンキブランとは“)でも有名なバーですね。

東京の下町とスカイツリー

付近からも、仲見世通りに入ってからも、しばしば視界に入ってくるという”下町の東京タワー”、東京スカイツリーもばっちり見えるところに位置しています。

簡易浅草寺史

今から約1400年ほど前、628年(推古天皇36年)に浅草寺の歴史が始まりました。

628年に本尊である聖観音菩薩が祀られ、その後645年(大化元年)に観音堂(本堂)が建立されたという、都内最古のお寺です(参考:開山と創建(開基)、浅草寺公式サイト “略式年表“)。

歴史上の人物とのかかわりも数多く残されていますが、

| 1070年(延久2年) | 源義家(義朝の曾祖父)が奥州征討の途上、戦勝を祈願 |

| 1142年(永治2年) | 源義朝(頼朝、義経の父)が参詣 |

| 1180年(治承4年) | 源頼朝が平氏追討戦の戦勝を祈願 |

| 1352年(正平7/観応3) | 足利尊氏(室町幕府初代将軍)が参詣 |

| 1413年(応永20年) | 足利持氏(第四代鎌倉公方)が経蔵を再建 |

| 1539年(天文8年) | 北条氏綱(後北条氏二代当主)が浅草寺を再建 |

| 1590年(天正18年) | 徳川家康が浅草寺を祈願所とし、寺領500石を寄進 |

| 1618年(元和4年) | 徳川秀忠(江戸幕府二代将軍)が浅草寺境内に東照宮廟を建立 |

浅草寺の公式サイト・略年表によると、特に武人との関わりが多いことが見受けられる、中でも武家政権の開祖たち(源頼朝、足利尊氏、徳川家康)がそろって関係を持っている点は、浅草寺の歴史の特筆事項に当たります。

近代以降、浅草寺は激動の時を迎えます。

明治政府が推進した廃仏毀釈運動によって浅草寺の所領と仲見世の特権の一切が政府に没収され、明治6(1873)年には浅草公園として再編されたのち、明治18(1885)年には当時の仲見世全店の取り払いが命じられることとなったほか、大正12(1923)年には関東大震災被災によって地域一帯が壊滅状態になってしまう、昭和20(1945)年には戦災によって施設が全壊してしまうなど、度重なる悲運にも直面しました。

とはいえ、明治に始まる一大繁華街”浅草公園六区”華やかなりし時代にも浅草寺はその中心にあったほか、受難の果てにあった戦後も、浅草寺は戦災復興や新生日本の成長に歩みを合わせる形で元の姿を取り戻し、現在へと至っています。

(参考:仲見世公式サイト “仲見世の生いたち“、三井住友トラスト不動産 “娯楽地として賑わう「六区」“)。

仲見世通りへ

浅草寺と仲見世通り

浅草駅下車後に浅草寺を目指す場合、浅草寺の本堂へと至る表参道沿いに作られているのが仲見世通り(仲見世公式サイト)です。

地域を代表するスポットの一つで、参道の両側には約250mに渡って店舗が連なっています。

“仲見世”の名称自体は全国の門前町等でもしばしば見かける機会がありますが(例えば、長野の善光寺など)、浅草の仲見世通りの場合、総門である雷門と本堂である浅草寺観音堂の”中”にある店ということで“なかみせ”となったと言われています(参考:浅草寺公式サイト “仲見世“)。

江戸時代中期の享保年間、「浅草寺境内の掃除の賦役を課せられていた近くの人々に対し、境内や参道上に出店営業の特権が与えられ」(仲見世公式サイト “仲見世の生いたち”より引用)たことに”なかみせ”の始まりがあるようで、以降江戸期を通じて栄えていたようです。

既述のように、その後明治に入ると浅草寺共々激動の時を迎えることになりますが、度重なる被災からも復興を遂げ、現在の繁栄へと至っています。

年の瀬の仲見世通り

早速総門=雷門をくぐって、仲見世へ。

雷門まで来たら、まずは仲見世のお店めぐりをすることも定番のお楽しみです。

年末になると年が明ける前から年始モードになるあたり、鎌倉の小町通りとも雰囲気が似ていますが、

仲見世通り沿いからは東京スカイツリーが視界に入って来る他、

仲見世に直交している伝法院通り(公式サイト)へと向かう交差点もあります。

伝法院通りの”伝法院”は、浅草寺境内にある本坊・伝法院(浅草寺公式サイト “伝法院“)から来ています。

仲見世通りと食べ歩き

仲見世では食べ歩きは禁止されていますが、買ったものをお店の傍で歩かずに食べる分にはOK、とされています。

例えば横浜中華街の中華街大通りなどでは、一口に”食べ歩き”といっても、本当に歩きながら食べる人と、食べている間は立ち止まる人、行為自体が二通りに分かれているのを見かけますが、浅草の仲見世ではそのようなざっくりした”食べ歩き”の中から、”食べながら歩く”行為が排除されています。

その結果、”その場で食べることが出来る”ことも含めて売りとしているお店(多数あります)の回りでは、結構色々なお客さんがその場で野外グルメを楽しんでいるのですが、”食べ歩き的なもの一切”を禁止されたらお店にしても打撃を受ける、だったら”食べながら歩く”行為のみを禁ずればwin-winの関係が作れるだろう、といったところでしょうか。

仲見世では甘味も結構楽しめますが、個人的には“お煎餅の食べ比べ”が仲見世でのお楽しみの一つです。

その場でお煎餅が食べられるお店を渡り歩きつつ色々食べていく、なおかつ特に美味しいものについては持ち帰り用のお土産も購入する、という形ですね。

そんなこんなで年の瀬の仲見世歩きを楽しみつつ、いよいよ浅草寺の正門=宝蔵門が近づいてきました。

浅草寺へ

宝蔵門

仲見世をまっすぐ歩いて進んだとき、つきあたりに位置するのが浅草寺の山門(正門)、宝蔵門です。

総門は境内の一番外側に位置する門、山門は本堂の正門にあたる門、という違いがありますが、浅草寺の総門=雷門をくぐって仲見世を歩くと、その先で正門=宝蔵門にたどり着きます。

初代の宝蔵門は、平安時代末期の天慶年間(天慶5年=942年)に作られました。

以降、鎌倉・室町時代には焼失・再建を繰り返したようですが、慶安2(1649)年に徳川家光によって寄進された門が昭和20(1945)年の空襲で焼失すると、その19年後にあたる昭和39(1964)年、現在の宝蔵門が再建されています。

元々は”仁王門”と呼ばれていたようですが、現在は経典や寺宝を収蔵する門でもあることから、”宝蔵”門と呼ばれています(参考:浅草寺公式サイト “宝蔵門“)。

五重塔

すぐ横には、これも浅草寺名物である、”浅草のランドマーク”、五重塔がそびえています。

“宝蔵門”と同じく天慶5年=942年に創建され、その後鎌倉・室町時代には地震による倒壊や火災による焼失を繰り返しつつ、直近の事情としては”東京大空襲”(昭和20年=1945年)による焼失後、戦後昭和(昭和48年=1973年)に現在の姿に再建されました(浅草寺公式サイト “五重塔“)。

五重塔の前には、伝法院とその庭園が広がっています。

浅草寺・本堂

浅草寺の本堂正面、奥にあるのは本尊が祀られた”御宮殿”です。

両サイドには“仏身円満無背相 十方来人皆対面”の文字が書かれた”聯“が架けられています。

「誰でも、どこから来た人でも分け隔てなく救いの手を差し伸べてくださる」の意です(浅草寺公式サイト”本堂“より抜粋)。

本堂から振り返ると山門が、その向こうには仲見世の様子が見えています。