紅葉の季節の箱根美術館

about 箱根美術館

箱根美術館について

箱根美術館(公式サイト)は、昭和27年(1952年)、”世界救世教”(後述)の教祖・岡田茂吉さんによって「世界的な美術思想の涵養を通じて人間の品性を向上、および平和愛好思想の醸成を図ることにより高度の文化的芸術国家の建設に寄与する」願いと共に設立されました。

補足事項として、美術館設立に遡ること約10年ほど前。

第二次世界大戦末期にあたる昭和19(1944)年、“自然の山水美と人工的庭園美を調和させた一個の芸術品を造ること”を理想として“神仙郷”が作られるのですが、箱根美術館はこの神仙郷を母体としています。

余談として、世界救世教は神道系の新興宗教ですが、これまた神道系の新興宗教である大本教から派生する形で誕生しました。

同じく”大本教”ルーツの著作物には、昨今の混沌とした時勢の中で知名度を上げた予言書『日月神示』がありますが、両者とも同じ大本教から派生しています。

つまりざっくり言えば、その日月神示とパラレルな位置関係にあるのが世界救世教なんですね。

世界救世教も大本教も、これまたざっくりの表現になりますが、明治政府が主導した廃仏毀釈政策からの神道国教化政策、さらには国家神道の精神的支柱化推進の過程において、その軋轢から新興宗教化した民間信仰をルーツとしています。

時に「現世利益や霊的救済という機能において、急造の人工物である”国家神道”が提供できなかった民衆のニーズに深く応えていた」と言われることもあるのがこれら”神道系新興宗教”の姿であり、国家権力(=当時の内務省)による弾圧という過酷な歴史的経験を持っているという点をはじめ、今日日の新宗教とはルーツや国家との関わり方においては似て非なる特徴を有しています。

参考:箱根美術館公式サイト “箱根美術館について“より

ロケーション

箱根強羅公園(公式サイト)と同じく、箱根登山ケーブルカーの公園上(こうえんかみ)駅が最寄りです。

箱根美術館の秋 -紅葉と日本庭園、箱根の山々-

公園上駅でケーブルカー下車後(強羅公園入園前)、開館早々の箱根美術館の入館(入場券購入)待ちの人の列に目を惹かれたのですが、その理由は入場後すぐに理解できました。

秋晴れと、ピークの紅葉の組み合わせですね。

真っ赤になった紅葉が見事でした。

箱根美術館の敷地に入ってからも、順路に沿って盛況な状態が続いていたのですが、

美術館入館すぐのところにある川沿いには、花も咲いていました。

庭園中ほどより奥では、紅葉と青空のコントラスト等を狙っていると思しき”カメラマン”たち、

あるいは秋の日本庭園を楽しむ訪問者が木の下に集う様子も、公園内の風景の一部となっていました。

ピークの紅葉と、日本庭園、秋晴れ、三者の相性はそれだけでも抜群ですが、

庭園内からは、遠くに箱根の山々を見渡すこともできます。

秋の強い日差しの下、

強羅にある通称”大文字山”こと明星ヶ岳では、大文字焼き跡も見えていました。

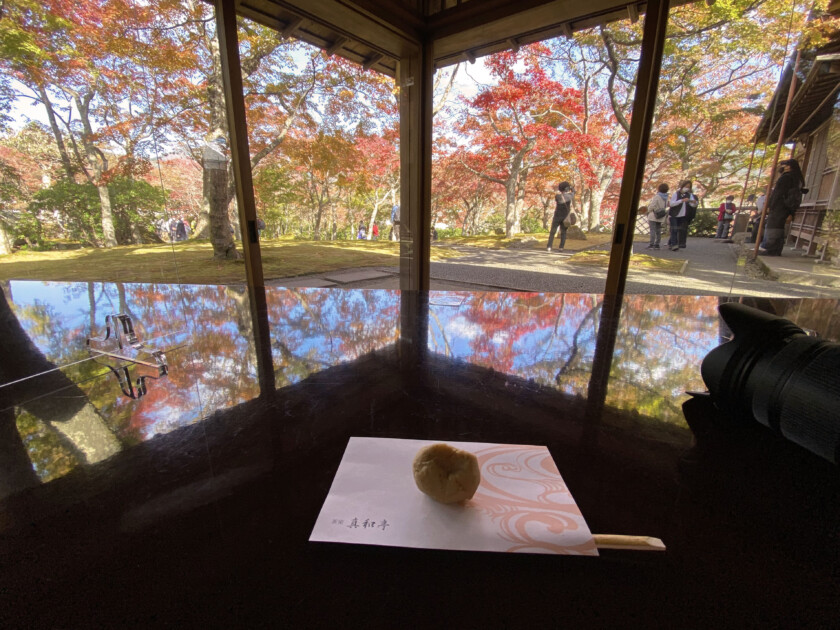

箱根美術館・真和亭

真和亭(箱根全山公式サイト “真和亭“)は、箱根美術館内に用意された茶室です。

庭園(箱根美術館・神仙郷)内の紅葉を眺めながら、お茶菓子と、

お茶を一服、楽しむことが出来ます。

美術館の展示品

順路の一番奥、庭園を見下ろす位置に美術館の本館がありますが、展示室の間にあるロビーのような一画の窓からの風景が絶景で、

大画面の4K液晶ディスプレイのように見えたりもします。

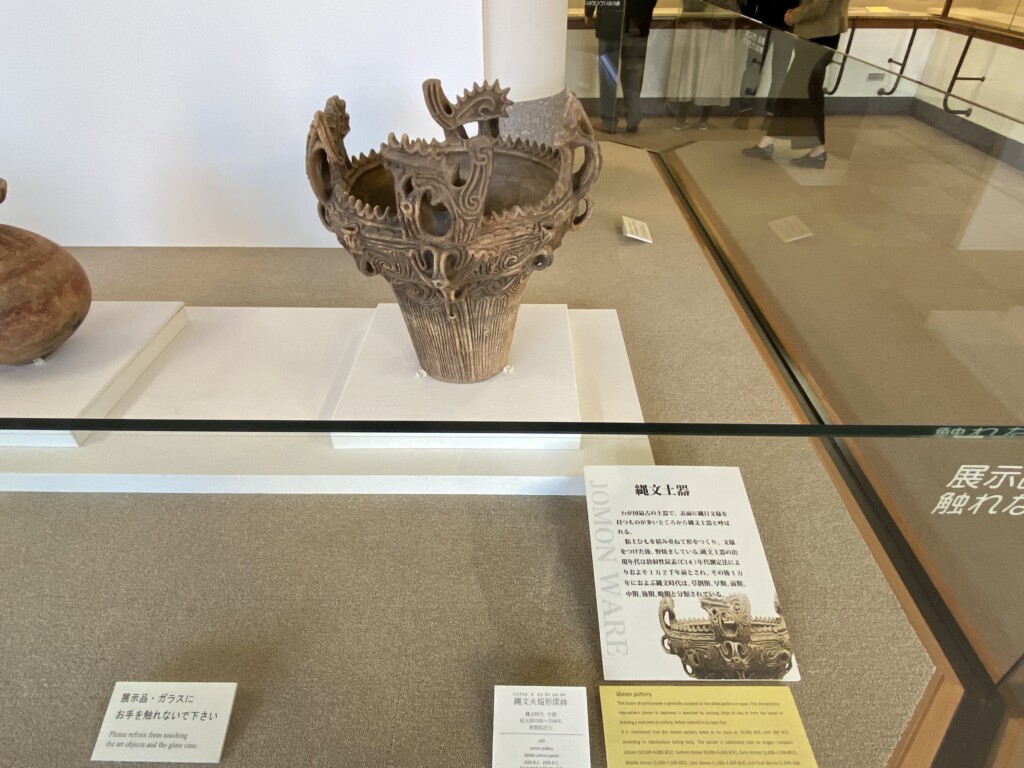

常設展示には、いわゆる”火焔土器”と呼ばれる、新潟県で出土された縄文時代の縄文土器、

国の重要文化財になっている埴輪”天冠をつけた男子”の他、

同じく古墳時代の出土品である”壺をささげる女子”の埴輪、

これも古墳時代のものである、ウサギの埴輪などが展示されています。

季節が季節だとどうしても庭園内の様子に気を惹かれてしまいますが、美術館の展示には興味深い品が揃っているので、オールシーズン楽しめる施設となっています。