早雲寺と後北条氏、箱根湯本

about 早雲寺・後北条氏

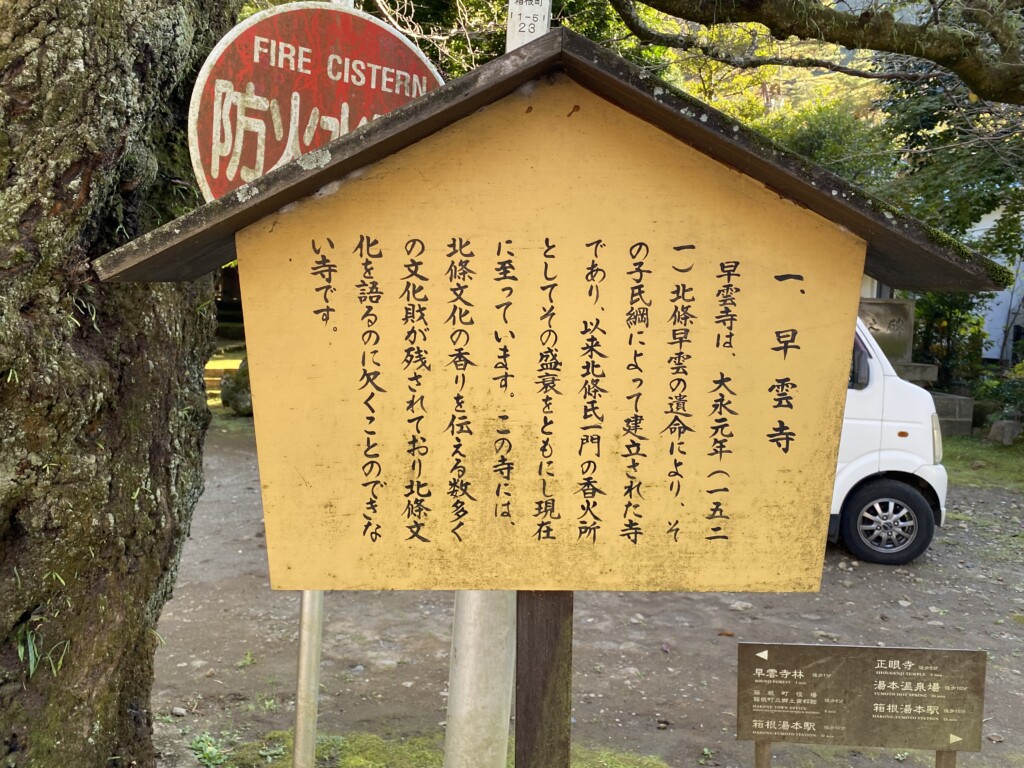

早雲寺

早雲寺(箱根湯本観光協会 “早雲寺“)は、北条早雲の実子である後北条氏二代目当主・北条氏綱が、早雲の命によって1521年に創建した禅宗(臨済宗大徳寺派)のお寺であり、後北条氏の菩提寺です。

残念ながら第五代当主・北条氏直の時代、1590年(天正18年)の豊臣秀吉の小田原攻めで一度消失してしまい、その後現在の早雲寺が江戸時代(1627年=寛永4年)に再興されました。

なお早雲寺を創建した北条氏綱ですが、伊勢新九郎に始まる戦国大名家を“伊勢”から”北条”に変えた人物である他、「勝って兜の緒を締めよ」の名言を遺言として残した人物としても知られています。

ロケーション

箱根湯本駅からも一応徒歩圏内ではありますが、箱根登山バスだと旧街道線・早雲公園前が最寄りバス停です。

どちらかというと、特にフリーパスを所持している場合などについては、個人的には箱根湯本駅前からのバス利用がお勧めです。

後北条氏と箱根湯本

時は1495(明応4)年。

のちの北条早雲である伊勢新九郎が小田原に拠点を移したことを契機として、やがて二代・氏綱の時代以降には関東の政治・経済の中心地としての支配が確立されます。

俗にいう戦国時代とは、応仁の乱勃発(1467年)から大坂夏の陣終了(1615年)まで、中央政権が不安定だった期間を指しますが、この期間に早雲が小田原を拠点としたことで戦国大名・北条氏が始まりました。

彼らは1590年に北条氏直が豊臣秀吉の小田原攻めに屈するまでの約100年間、戦国時代を代表する大名家の一つであり続けるのですが、このような背景から、小田原に隣接する箱根湯本の歴史もまた、後北条氏の歴史と深く結びついています。

一例として挙げられるのが、戦国期の箱根湯本が早雲寺の門前町として栄えたことですね。

箱根湯本が発展した背景には、古代からの東国霊場としての性格や、鎌倉時代以降の政治秩序と共にあった地政学的特性等々もありますが、“後北条氏・早雲寺”ありきの戦国期の繁栄ののちには、江戸時代以降早雲寺の再興に尽力した後北条氏末裔一族の力添えが、門前町としての歴史を大きく支えることとなりました。

現在の早雲寺にも、戦国時代や江戸時代の文化を彷彿とさせる多くの文物が伝えられています。

参考

- 箱根全山公式サイト “早雲寺“

- 小田原市公式サイト “早雲出自の謎“

- 神奈川県立歴史博物館 “開基500年記念 早雲寺-戦国大名北条氏の遺産と系譜-“

- 箱根湯本観光協会 “早雲寺“

後北条氏と北条氏

北条早雲に始まる小田原の北条氏は、鎌倉で代々幕府の執権を務めた北条氏とは別系統の家系です。

鎌倉を拠点とした“執権”の北条氏は、周知の通り、源頼朝の妻であった北条政子の家系である伊豆の在地豪族にルーツがあります。

現在の静岡県伊東市を拠点としていた親平家の在地豪族・伊東祐親(政子の実母の父)の孫娘であり、かつ頼朝の死後初代執権に着任した北条時政の娘にもあたるのが北条政子ですが、北条時政も伊東氏同様伊豆の在地豪族で、家系自体は桓武平氏の流れを汲んでいます。

元々は源平の敵同士、監視するもの(伊東祐親・北条時政)・されるもの(源頼朝)として始まった関係ですが、頼朝の死後、鎌倉幕府内で時政が初代執権に、その実子である義時が二代執権に着任すると、以降この“北条時政-義時の直系”が得宗家として執権職を代々世襲し、鎌倉幕府の実権を握ります。

ですが残念ながら、北条得宗家は1333年の新田義貞の鎌倉攻めにて、鎌倉幕府共々滅亡しました。

源氏将軍が早々に途絶えたのち将軍職は摂家・皇族へと引き継がれ、結果長らく幕府での実権を握ることになったという”平家”方=北条得宗家も、最後には潰えていった形ですね。

これに対して、”室町”を間に挟んで戦国期に小田原を拠点とした伊勢新九郎=北条早雲の出自には、長らくの通説であった”一介の素浪人から下剋上で全国有数の戦国大名になりあがった”説と、“足利将軍家につかえた武将・伊勢氏の嫡流である”(元々無名の素浪人などではなかった)とする近年の有力説、大きく二説があるようです。

余談として、北条早雲こと伊勢新九郎盛時(あるいは伊勢宗瑞)を祖とする北条氏は“後北条氏”とも呼ばれますが、これは鎌倉幕府で代々執権を務めた北条氏と区別するための、歴史学的な通称にあたります。

早雲寺へ

早雲寺・惣門

早雲寺の惣門(お寺の一番外側に位置している門)は、箱根登山バス・箱根旧街道線(公式サイト)のバス通り沿いにあります。

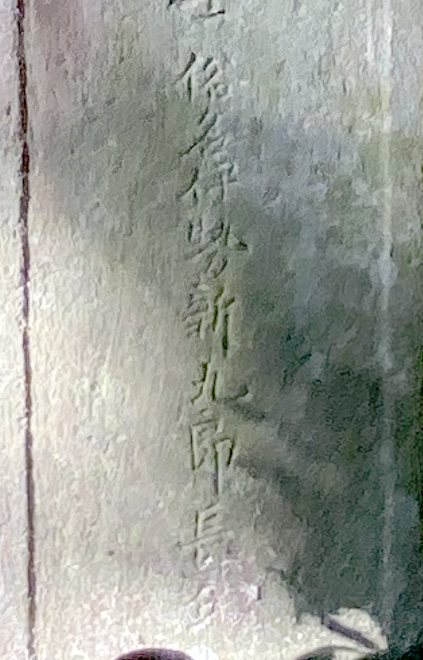

“早雲公園前”バス停傍にある惣門の脇には、字の部分が削れているので読み取れない部分が結構あるのですが、“早雲寺””北条五代の墓”等々と書かれた、早雲寺の由緒書き的な碑石が置かれています。

バス通りから惣門までの距離は少々、その向こう側には中門があるのが見えます。

早雲寺中門、梵鐘、本堂

バス通りから一本入った通りに面するように作られている中門は、つい最近、2019年に竣工したようです(参考:伝匠舎ホームページ “早雲寺中門 新築工事竣工“)。

中門を入るとすぐ右手にあるのが、

現在県指定重要文化財となっている、早雲寺の梵鐘(ぼんしょう)です。

鋳造されたのは鎌倉時代末の1330年で、その後1590(天正18)年、豊臣秀吉の小田原攻めの際には、有名な”石垣山の一夜城”でも使われたようです。

中門を入って左手奥にあるのは、

現在箱根町指定の重要文化財となっている、早雲寺の本堂です(現在、拝観はできないようです)。

本堂の、向かって左横を奥に進むと、

本堂の裏手、早雲公園との間に枯山水の庭園がありますが、現地の案内書きによると、江戸時代初期に、かつての戦国時代の庭園が再現されたもののようです。

北条五代の墓、宗祇の墓

早雲寺の向かって左手には墓地がありますが、その一画に、後北条氏五代までの当主の墓があります。

それぞれ、初代より順に、向かって右側から、早雲、氏綱、氏康、氏政、氏直です。

始祖・北条早雲のお墓には、

北条早雲ではなく、伊勢新九郎とその名が刻まれていますが、

向かって左に並んだ二代氏綱以下、五代当主氏直までのお墓は、全て名字が“北條”でまとめられています。

すぐ傍には、室町時代を代表する連歌師、宗祇(有田川町公式サイト “「心の連歌師」宗祇法師“)の墓があります。

その後の後北条氏と”義理の縁”

秀吉の小田原攻め(1590年)は、後北条軍を討つべく豊臣秀吉が石垣山に一夜城(参考:小田原市公式サイト “石垣山一夜城“)を築いたことや、秀吉軍に対峙した後北条軍の軍議の(事後の創作が捏造・揶揄した)あり方が、後世に小田原評定の成語を残したことで有名な戦いです。

五代当主・氏直の代で秀吉の小田原攻めにあって小田原城が落城、小田原を拠点とする戦国大名としての後北条氏は終焉の時を迎えますが、後北条氏の滅亡後(1590年)に関東に移封され、江戸を拠点としたのが後の豊臣政権五大老筆頭、さらには江戸幕府の開祖となる徳川家康です。

後北条氏は四代(先代)当主・北条氏政他に開戦責任が問われた後、五代当主北条氏直が豊臣臣下の大名として大坂にて復権を果たしていますが、北条氏直の復権は、氏直自身に家康と義理の縁戚関係があった(氏直の正室が、家康の娘である督姫-とくひめ-だったという関係です)ことによって実現したようです。

1591年の氏直の急逝以降は、後北条氏二代当主・氏康の五男である氏規(うじのり)が始祖となった傍系の狭山藩が、後北条氏の後裔として江戸時代を通じて存続しました。