この記事を読むのに必要な時間は約 1 分48秒です。

三浦道寸公の供養墓と新井城跡(三浦半島、小網代湾沿い)

三浦氏と後北条氏

三浦同寸の墓所・新井城跡

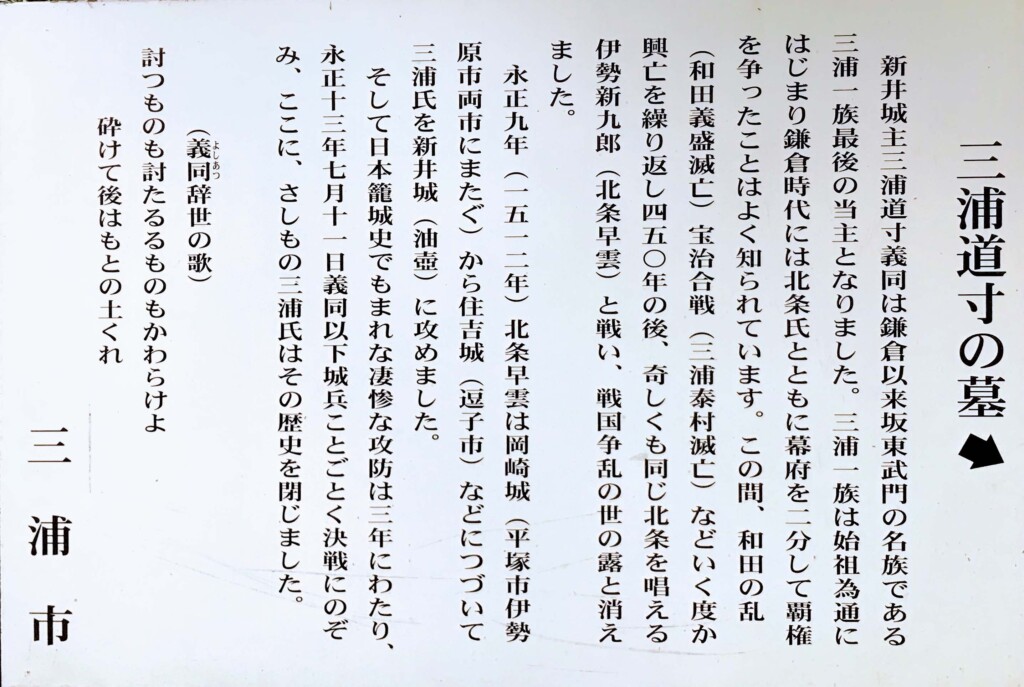

三浦半島の南端付近、油壷湾の北側の崖の端に、鎌倉・室町時代の有力豪族だった三浦一族最後の当主・三浦道寸(どうすん)こと、三浦義同(よしあつ)の墓があります。

三浦同寸は、現在の神奈川県域にあって最大のライバルだった北条早雲を相手取り、1512年より新井城にて籠城戦を展開、3年間の戦いの後に敗北しました。

一帯の地形は断崖絶壁で、新井城もこの付近に作られていたとされていますが、

現在は、新井城跡の石碑が遺されています(参考:神奈川県公式サイト “三浦一族のエピソード“)。

後北条氏の終焉、豊臣家の滅亡

籠城戦を展開した三浦同寸を破った北条早雲の後裔・後北条氏は、奇しくも5代目当主・氏直の代で豊臣秀吉軍を相手取って小田原城で籠城戦を展開(1590年)した後に敗北し、戦国大名としては終焉の時を迎えます(参考:早雲寺)。

秀吉軍を迎え撃つにあたって籠城戦を展開すべきか、それとも野戦を主体とした攻勢に出るべきか、さらには勝敗決した後の外交方針をいかにすべきか(降伏か、戦争継続か)について、後北条軍幹部はもめにもめたようですが、この時に迷走したといわれる議論の態様が、後世に”小田原評定“の成語を残しました。

ちなみにここで言われる”小田原評定”とは、後北条氏の重臣会議を指す語が転じて「いつまでたっても結論が出ない議論を揶揄」する表現ですが、実際の小田原評定が本当に結論無き会議の様相を呈していたのかという点については、後世の創作を根拠とする虚像に近いという実態があるようです。

ともあれ、後北条氏を小田原にて撃破した豊臣秀吉は、ほどなく天下を統一し京に凱旋しますが、周知のように、秀吉はそこから10年を待たずに他界(1598年)し、さらにそれから17年後には、奇しくも豊臣家自体が籠城戦(大坂冬の陣・夏の陣。1614~15年)の後に敗北、滅亡します。

鎌倉の東慶寺の歴史にも”豊臣家のその後”あるいは”豊臣家の最期”的な話が含まれているなど、波乱万丈の戦国の世には因果な話が多く残されていますが、”討つものも 討たるるものも かわらけ(=素焼きの土器)よ 砕けて後は もとの土くれ”という三浦同寸の辞世の句が、後世に戦乱の世の本旨を伝え残しているようにも思えてきますね(参考:東慶寺と天下人の縁)。