妙高へ

夕暮れの日本海を横に眺めながらのドライブの後。

宿泊地である休暇村妙高(公式サイト)を目指し、内陸方面へ。

道の駅あらい(公式サイト)にて夕食を食べた後、夜の山道を進みました。

道の駅での夕食タイム -ラーメン翔-

夕食は、道の駅あらいの”ラーメン翔(食べログ)”にて。

豚骨ではなく“豚油”ラーメンが売りのお店です。

豚油ラーメンとは、豚の背脂をもう少しマイルドにしたような味わいのスープに対して、太麺ではない普通の麺を使ったラーメンです。

コッテリはしていても、ギトギトまではいかない感じで、中々食べ応えがありました。

餃子も美味しかったです。

宿泊先への道中と”熊出没注意”

宿への山道

お腹は満たされた。次は宿での温泉だ、ということで向かった休暇村への道中。

綺麗に整った市街地や、その傍に位置していた田んぼ?畑?が多そうな一帯を抜けると、夜道の中でもとりわけ「ここだけちょっと暗いんだよな?」などと思わされる暗さが際立つ、舗装された上り山道に差し掛かりました。

実はその山道のはじまりは、その先に通されたさらに暗い山道への入り口だったのですということで、あれよあれよという間に車は深い闇の中へ。

日没後の時間帯、鬱蒼としげる森林の中に通された街灯の無い道では、ハイビームにしてフォグランプ(補助灯)をつけても、周りは真っ暗でした。

割と道のすぐ傍まで森林が迫ってきている感じの闇の中、所々には「クマ出没注意」の看板がありました。

見慣れていないとそこにあるだけでかなりの威圧感を感じる看板ですが、さすがに夜の運転では車を停める余裕がなく 笑、翌朝同じ道を帰った時に一枚撮影しました。

クマ出没注意の看板は割と頻繁に出てくるので、この山中には結構な数のクマさんがいるってことなんだよね、なんて想像も働いてしまう中(実はそういう意味ではないようです。後述)、色々と想定外気味のルートを進む、“無”の心境でのドライブとなりました。

いわゆる”肝試しドライブ”では人数が増えれば増えただけ怖さが減るのが常ですが、その基準だと、逆に一番怖いのが”夜の一人山道(野生動物出没or心霊系の噂あり)ドライブ”なんですよね。

クマの生態

翌朝ホテルのスタッフさんに聞いた話によると、看板の数=ツキノワグマの目撃数ではなく、ツキノワグマの移動ルートに沿って、目印となるポイントごとに看板が出されているとのことです。

山中のクマは水場伝いにトラバース(横移動)する習性があるので、例えばどんぐりがたくさん落ちているような餌場の他水場の近くが危ない、なので水場でもない、かつどんぐりが落ちているわけでもなければ山菜が自生しているわけでもないようなところには、通常あまり近寄らないのだそうです。

当たり前と言われたら当たり前かもわかりませんが、なかなか賢く、わかりやすい生き方してますよね。

全く同じ性向が農林水産省の調査結果(独立行政法人 森林総合研究所 “ツキノワグマ大量出没の原因を探り、出没を予測する“)でも指摘されていますが、確かに、ヒグマでもツキノワグマでも、川の近くでの出没や人身事故ってしばしば聞きます。

過去のヒグマ事件の中では、二言目にはその名が出てくるという位有名な”三毛別ヒグマ事件”(参考:ヒグマの会 “ヒグマ事件を読み解く 苫前事件“)でも、現場のすぐ傍にはルペシュペナイ川という川が流れているのですが、妙高でも山中の水場傍の餌場であればクマは普通に出るらしく、罠もたくさん仕掛けてあるようです。

ただし、こちらから”わざわざ会いに行くようなことをしなければ”、クマには遭遇せずに済むのが原則なのだという面もあるようです。

そこにいることは確かだし、見ようと思えば見れるんだろうけど、それでも普通に暮らしている分にはまず見ない、むしろクマを見たことがある人の方が少なかったりもするようで、要はクマの習性を理解した上で避けて通れば安全だということですか(注)。

ただし、避けて通るためにはクマの習性だけではなく、その地の地形を理解しておくことが必要になります。

一見水場や餌場にはつながらないように見える場での遭遇だったとしても、付近を調べてみたら川があったり山菜がたくさんあったりというのが良くある話らしく、ここに落とし穴があるんですね。

なので、クマの生活域につながって行くような山道の入り口には”クマ出没注意”の看板が建てられている、看板は地元民向けというよりは、土地勘がない人が誤ってクマの活動領域に入ってしまわないように設置されているとのことです。

(注):2025年秋時点の各地の傾向として、現在は必ずしもそうではなくなっている、例えば人間の生活圏内に出没するクマも増えているようなので、地元自治体等が発する最新情報に基づいた警戒が必須です。

妙高の朝

早朝お散歩会

夜が明けると、夜とは別の顔を持つ朝がやってきました。この日は朝からいい天気だったこともあってか、程よく色づいた紅葉が朝の光に眩しく、空気もとても美味しかったことを覚えています。

ちなみに休暇村妙高では、朝の定例イベントとして”早朝お散歩会”が実施されています。

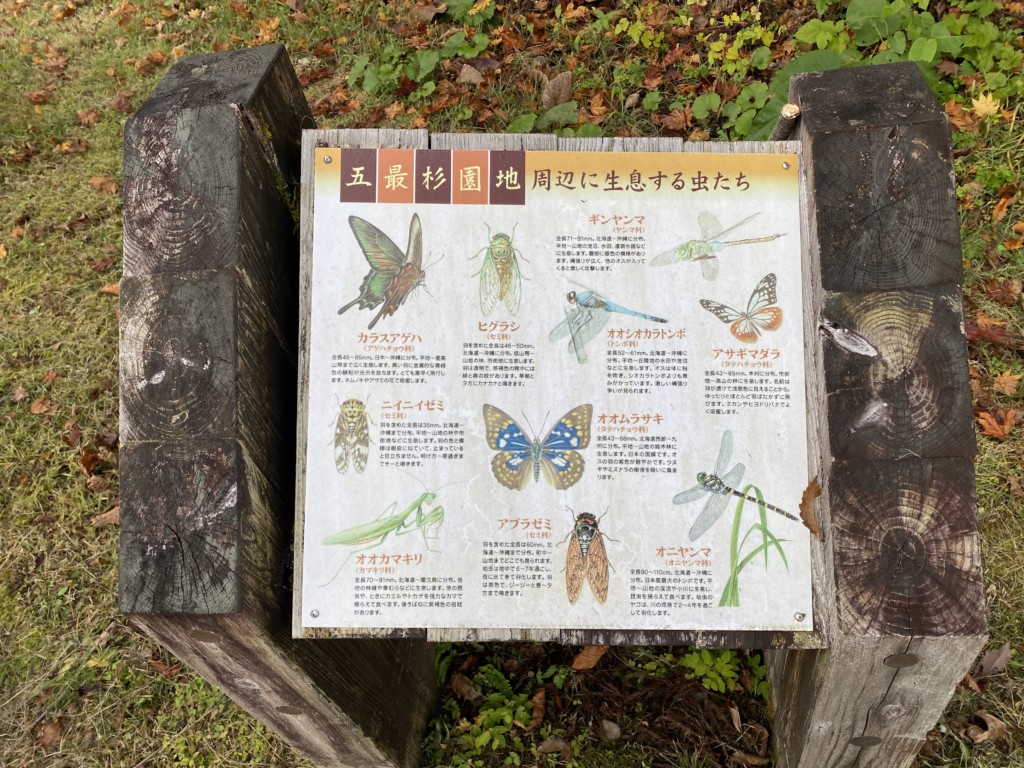

ホテルの従業員さんのガイドで、宿泊客がホテルの周辺の散歩道を散歩出来るという無料イベントなのですが、コース沿いには、周辺に生息する虫や、

動物が紹介されています。

警戒が必要なツキノワグマはともかく、オニヤンマやギンヤンマ、そのすぐ隣で紹介されているオオムラサキ辺りは、今は都市部ではほぼ見られなくなってしまったような昆虫たちです。

動物コーナーで紹介されているノウサギにしても、その辺からぴょんぴょん出てくればテンション上がること間違いなしですね。

朝の散歩道@妙高

そんなことを思いながら歩く朝の山道は、

「ツキノワグマ注意!」を促す看板の向こうに魑魅魍魎の世界まで見えてしまいかねない夜の山道とは打って変わって、爽やかそのものでした。

たまに後ろを振り返りつつ、

散歩道は続きます。

紅葉とミズナラ

背の高いミズナラの木は見事な紅葉の真っ只中で、ぼちぼち落ち葉も増え始めているのですが、不思議なことにどんぐりは全く落ちていませんでした。

今年はミズナラのドングリが大凶作で、全くならない年だとのことです。

どんぐり凶作の理由は一通りのものではなく、天候や受粉状況など、いくつか条件を持っているようなのですが、結論としては現在でも2~3年から数年おきに、定期的に訪れるもののようです。

黒文字

凶作真っ只中のミズナラのすぐ傍で紅葉を迎えていたのは、黒文字の木です。

黒文字は楊枝の原材料となることで有名な木で、花は春先に咲くようです。

「これ、匂い嗅いでみてください」と木の枝を一本渡されたのですが、匂いを嗅いでみると、とてもいい匂いがしました。

楊枝の他、香料としても使われている木で、花言葉通りの”誠実で控えめ”な系統の匂いです。

派手さはなく、山の朝のさわやかさを体現したようなイメージが残っています。

秋の妙高

紅葉の中を抜けていく形で通された山道は、

遠くの景色にも、

すぐ隣の雰囲気にも、秋の風情があります。

東日本の日本海側が豪雪地帯である理由は、日本海を通過する際に大量の水蒸気を吸い上げた西からの季節風にあります。

乾いた空気ではなく、水分を大量に含んだ雲が大雪の基になるのですが(参考:群馬・新潟県境エリアに雪が多く降る理由)、日本上陸後の雲は、写真中央付近にある神奈山に最初にぶつかるようです。

鯨波駅傍から妙高目指して海岸線を走ってきた時(参考:鯨波から青海川へ -日本海の海岸線を夕陽ドライブ-)のことを思えば、山中とはいえそれほど海から離れているわけではないということはわかるので、なるほど、という納得の瞬間でした。

お散歩コース、最終盤にはブナの木が植わっていますが、

なだらかな坂道となっている高原がホテルの前まで続いています。

冬場はゲレンデになっているのであろうことが察せられる坂道ですね。

朝散歩の後、郷土料理もふんだんに用意された朝食バイキングをいただき、ホテルを後にしました。

写真を見直しただけでお腹が空いてきそうですが、全部が全部、とてもおいしかったです。