旅行中の主な札幌グルメ

札幌着後、帰りのフェリーに乗船するまでの間に食べた、美味しかったものをいくつかピックアップしました(全三回)。

まずは札幌に行くと必ず食べるという定番、スープカレーとジンギスカンからです。

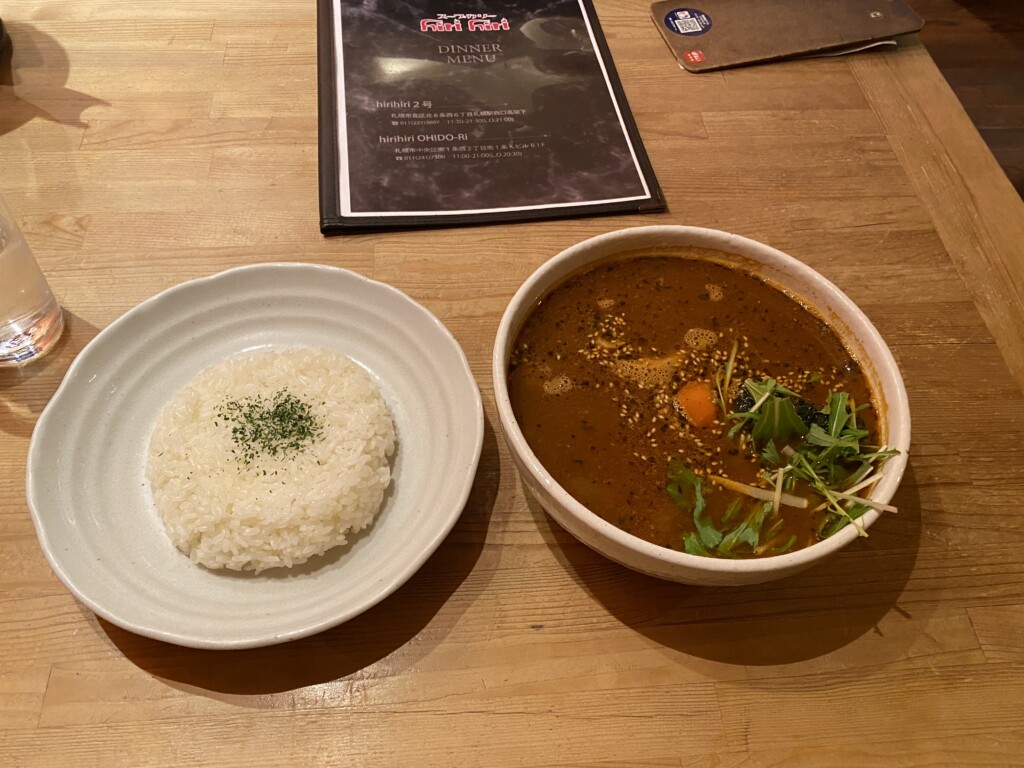

スープカレー hirihiri

個人的な”推し”は、駅近くの他大通り界隈にある“hirihiri”(公式サイト)というお店のスープカレーです。写真は、パクチーを増量してもらったメニューです。

元祖が70年代にあり、90年代に大きく発展し、00年代に札幌で大ブームになったというのが”スープカレー発展”の大まかな流れであると言われますが、正直言うと、元々はスープカレーに持っていたイメージ(特に、好評に対するもの)って、「カレーをあえてスープにしてまで食べたいか?」(とろみをつけてご飯と絡めるから美味しいんじゃないの?)というような、どこか半信半疑で微妙なものでした。

このイメージが大きく変わったのは、初めてお試しで食べた時。

“初スープカレー”も、やはり札幌のhirihiriでした。

「確かにカレーはカレーなんだけど、これは自分が知っているカレーとはなんか違う、というよりは完全に別物?」という感じで、もともとカレーが好きだったこともあり、以降は完全に中毒となって、今ではすっかり札幌訪問時のお楽しみの一つとなっています。

付け加えると、スープカレーのお店って、どこも割とお店の雰囲気がアジアンテイスト?なのか、中南米系?なのか、そんな亜熱帯的な感じのオシャレ味をベースとしていることが多いように感じますが、その辺りも“スープではないカレー”との間に一線が引かれるポイント? なのかもしれません。

“元祖・カレー”はインドから英国に伝わったのちに西洋料理化し、それが英国海軍で兵食となると、まずは英国海軍を範として作られた日本海軍にて兵食となって日本に伝わり、やがて日本においては兵食から一般的な家庭料理へと変化を遂げました。

食べ物としてのルーツはアジアン寄り、ただしお店の雰囲気作りには同じ亜熱帯の中南米系の色が濃く出ている場合もある(ex.BGMでレゲエが推される傾向があるなど)、って感じですか。

現代版的な“和”とエスニックの融合が魅力となっている形ですね。

具がスープに埋もれてしまう、大盛りスープカレーです。

少々スープが多すぎたので、トッピングで鶏肉を追加してバランスを取ったのですが、この写真見てるだけでお腹が空いて来るという一枚ですね。

ジンギスカン だるま

札幌の人にジンギスカンの話題を振った時に帰ってくる答えのよくあるところは「札幌の人間は、わざわざお店でジンギスカンを食べるようなことは、なくはないにせよ滅多にない」というようなところです。

そういう評の延長で判断する場合、“だるま”(公式サイト)は観光客の定番というお店にあたるようで、ご多分に漏れず(?)、個人的にも初めて札幌でジンギスカンを食べたお店が”だるま”でした。

昭和29(1954)年に創業したという本店は、ほぼすすきののど真ん中付近に位置しています。

ジンギスカンには、タレに付けて食べるタイプとタレに付け込んだ肉を食べる(=焼いた肉をそのまま食べる)タイプ、大きく二通りあるようですが、だるまは”タレにつけて食べる”ジンギスカンを出してくれるお店です。

お味の方はいかにと言えば、初めて食べて以降、札幌に行く度に立ち寄るお店の一つとなりました。

要するに、一観光客的には大当たりだった、ということですね

メニューを渡されて、飲み物と肉、さらにはライスとキムチを注文するのがいつもの頼み方、かつ定番に近い頼み方でもあるようですが、野菜は初回無料(追加は有料)なので、メニューを渡され肉を頼む時点で既に鉄板に乗っています。

お肉の他にお店オリジナルのキムチが美味しい、というか絶品なのも、だるまの魅力ですね。

最初のひと口から先しばらくは全てが至福の時間となりますが、

すごく待ち遠しかったはずの時間が始まるとあとは割とあっという間。

“締め”には食後に残ったタレを茶碗に入れてお茶を注いでもらい、これを飲みます。

初回にお店で勧めてもらった時には正直言ってかなり抵抗があったのですが、騙されたと思ってやってみたところ大当たりでした。

そもそもが“お茶+タレ”なので、今となっては仮にミスマッチになったとしても大ハズレはなさそうだなどとも思えますが、お茶の力でさっぱりしつつもタレの力で余韻的な風味が残るというどこか不思議な食後感は、多くの常連さんを魅了してもいるようです。

精進料理ではお茶とたくあんを使ってやるようなことを、だるまでは残ったタレとお茶でやるわけですが、締めの一杯に相応しい味わいとなっています。