元祖ちゃんぽん・四海楼

四海楼でちゃんぽん

about 四海楼

四海楼(公式サイト)は、路面電車の大浦天主堂駅傍に位置する“長崎ちゃんぽん”の発祥店です。

明治32年(1899年)、現在地とは異なる唐人屋敷の入り口付近で創業しました。

唐人屋敷とは、現在の新地中華街の南東方向に位置する、“新地”以前の中国人居留地ですね。

路面電車の大浦天主堂駅下車後、少々歩いてお店(四海楼)の前まで。

昔ながらのこじんまりした中華のお店を想像していたので、位置情報だけを頼りに現地に赴き、このビルを見た時には少々(?)びっくりしました。

とはいえ、今現在の日本国内におけるちゃんぽんの普及具合、さらには根強い人気を判断材料に加えるのであれば、これでもまだ”こじんまり”なのかもしれません。

ちゃんぽんとは -支那饂飩、長崎ちゃんぽん、近江ちゃんぽん-

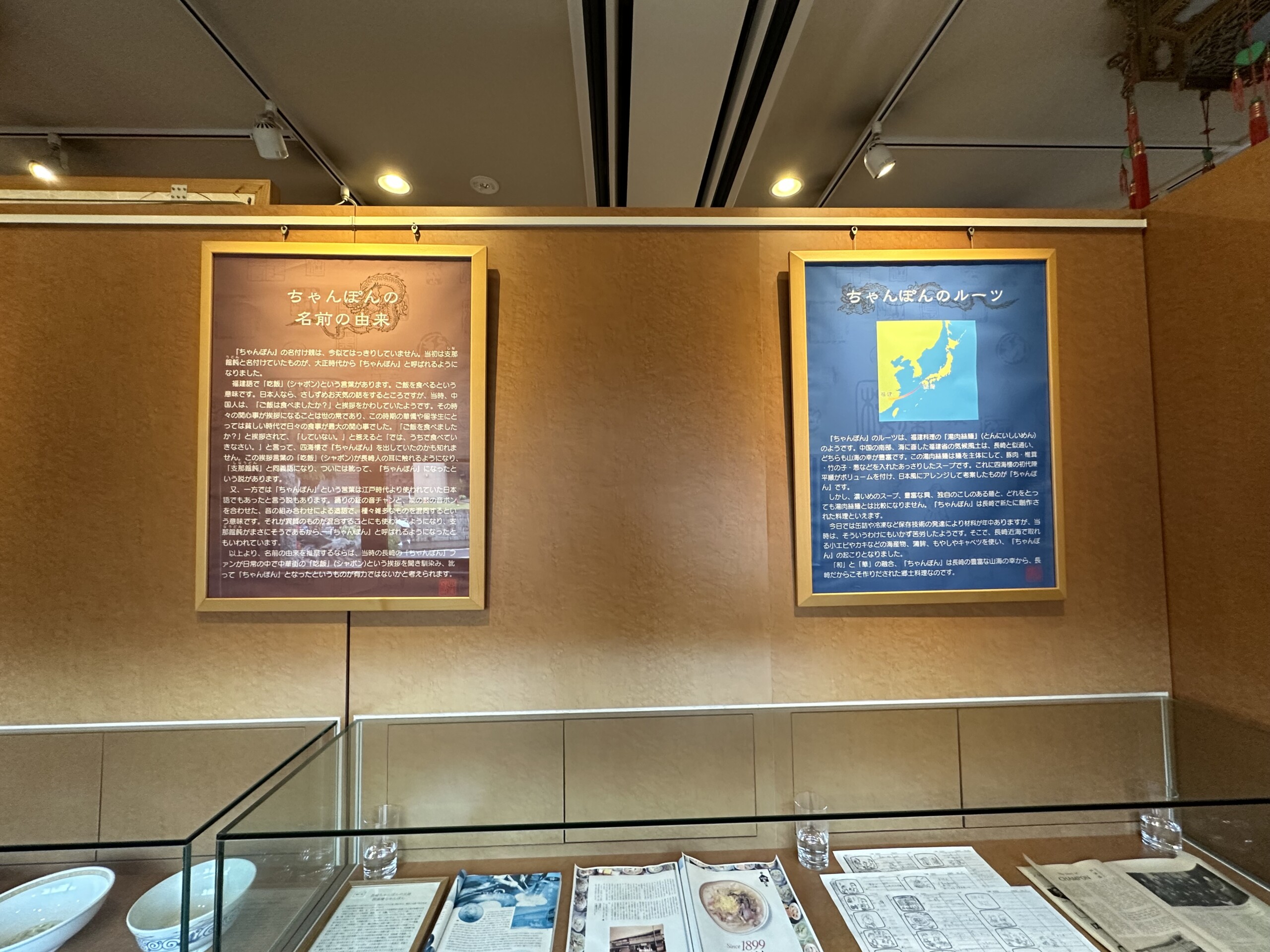

ちゃんぽんは、福建料理の『湯肉絲麺』をルーツとしています。

中国から日本へ渡航してくる貧しい華僑や留学生たちに対し、安くて栄養価の高い食べ物を振舞うためとして作られた支那饂飩が、やがて”ちゃんぽん”と呼ばれるようになった、とのこと。

名称変更の由来については、概ね大正時代以降、中国語で「ご飯を食べて行きなさい」を意味する”吃飯“の音から派生する形で”ちゃんぽん”となったとする有力説をはじめ、諸説があるようです。

同じく”ちゃんぽん”の名を冠した料理には、具材を麵と一緒に和風だしのスープで煮込んで作るという、彦根発祥の”近江ちゃんぽん”がありますが、四海楼にルーツを持ついわゆる“長崎ちゃんぽん”は、具材を一度中華鍋で炒めた後に、麺と一緒に鶏ガラやとんこつスープで煮込んで作ります。

“四海楼”にルーツを持つ長崎ちゃんぽんは日本で開発された日本風中華料理、”近江”の方はそれをさらに和食風にアレンジした”ちゃんぽん”ですね。

余談として、“ちゃんぽん”のスープ無しバージョンとして、同じく福建料理の炒肉絲麺をヒントとして考案されたのが、現在の皿うどんです。

やはりちゃんぽん同様に、豊富な具材が炒められるところから調理が始まります。

参考

- 【横浜中華街/歴史・雑学】点心・飲茶、四大中華料理と八大中華料理

- 中華料理四海楼公式サイト “ちゃんぽんの由来“、”四海樓の沿革“、”皿うどんの由来“

- 2022.3.28付長崎新聞 “皿うどん探訪記(上)“

- ちゃんぽん亭公式サイト “近江ちゃんぽん誕生秘話“

- 近江ちゃんぽん協会 “近江ちゃんぽんとは“

四海楼店内へ

現在の四海楼の店内は、「苦労人だった初代の店主が、母国から来日した貧しい留学生たちに安くて栄養価のあるものを」云々といった、どこか”町中華”を連想させるような風情からは少々距離があります。

フロアには高級店、一流店が持つ雰囲気が漂っていて、シースルーの壁面の向こうには長崎の港が一望できますが、これもまた“湯肉絲麺”から改良された”支那饂飩”、すなわち長崎ちゃんぽんがもたらした約120年後の現実なのであり、”食は文化なり”が中々ドラマチックに伝わるワンシーンではありますね。

元祖・長崎ちゃんぽん

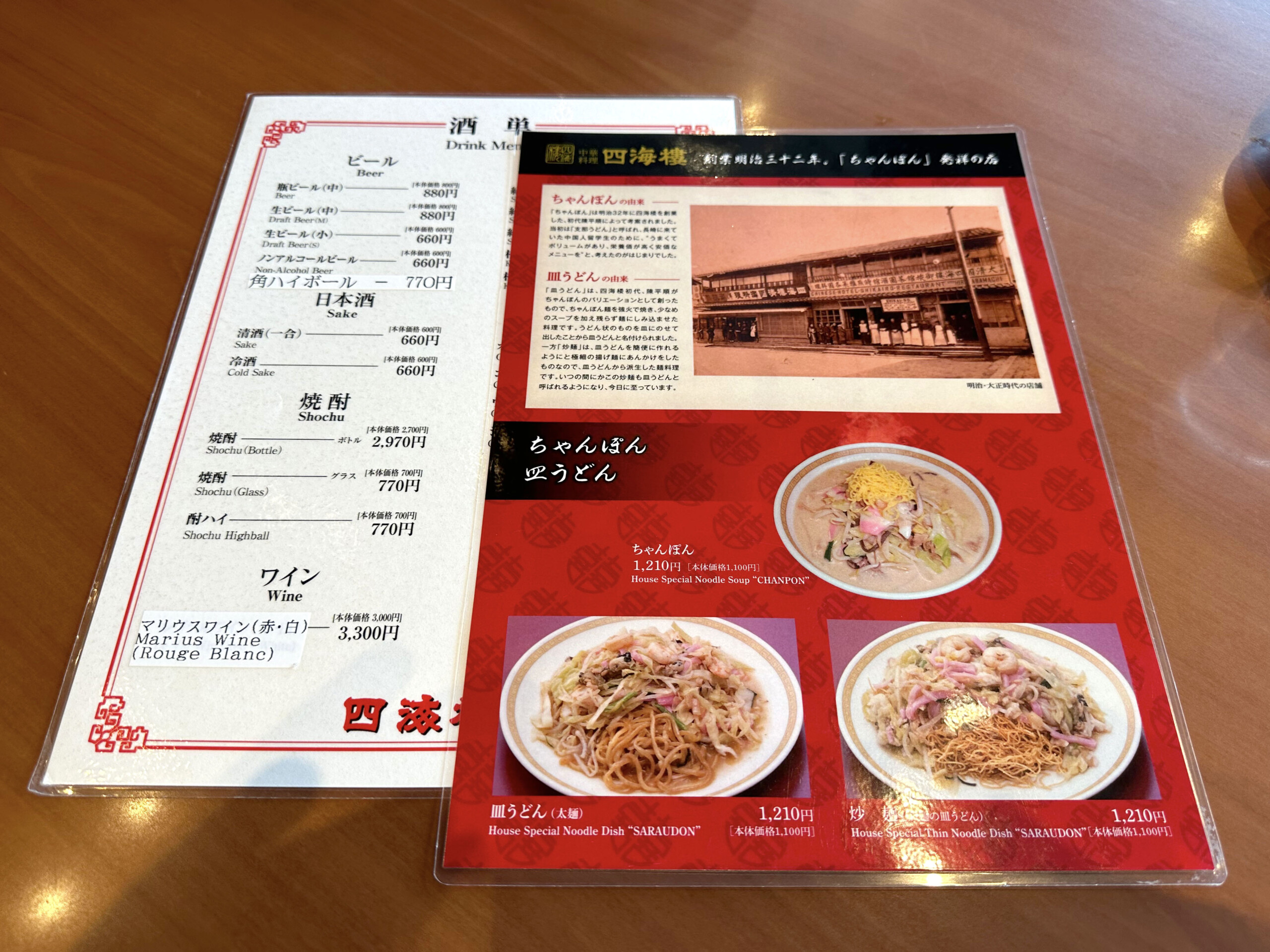

相場と比べると少々お高いことも伝わりますが、“元祖”としての付加価値を考えたら、まあそんなものなのかもしれません。

メインの長崎ちゃんぽんと、

デザートの杏仁豆腐です。

およそ国内に流通するちゃんぽんのルーツとなっていることが良くわかる味、”ちゃんぽん”の最大公約数的なところに位置付けられたような、上品な味が楽しめました。

この”ぎらつき”以上に上品な口当たりが残るという感じ、コクがあったとしてもクリアなヘルシーさが魅力になるというあたりは、中華料理の高級店特有の風味ですね。

ランチタイムのラストオーダーギリギリの入店だったということもあって、食後は一望できる長崎港の景観を楽しませてもらうことが出来ました。

ちゃんぽんミュージアム

ちゃんぽんの元祖・四海楼では、お店やちゃんぽんにまつわる色々な情報が提供されるスペースが設けられています。

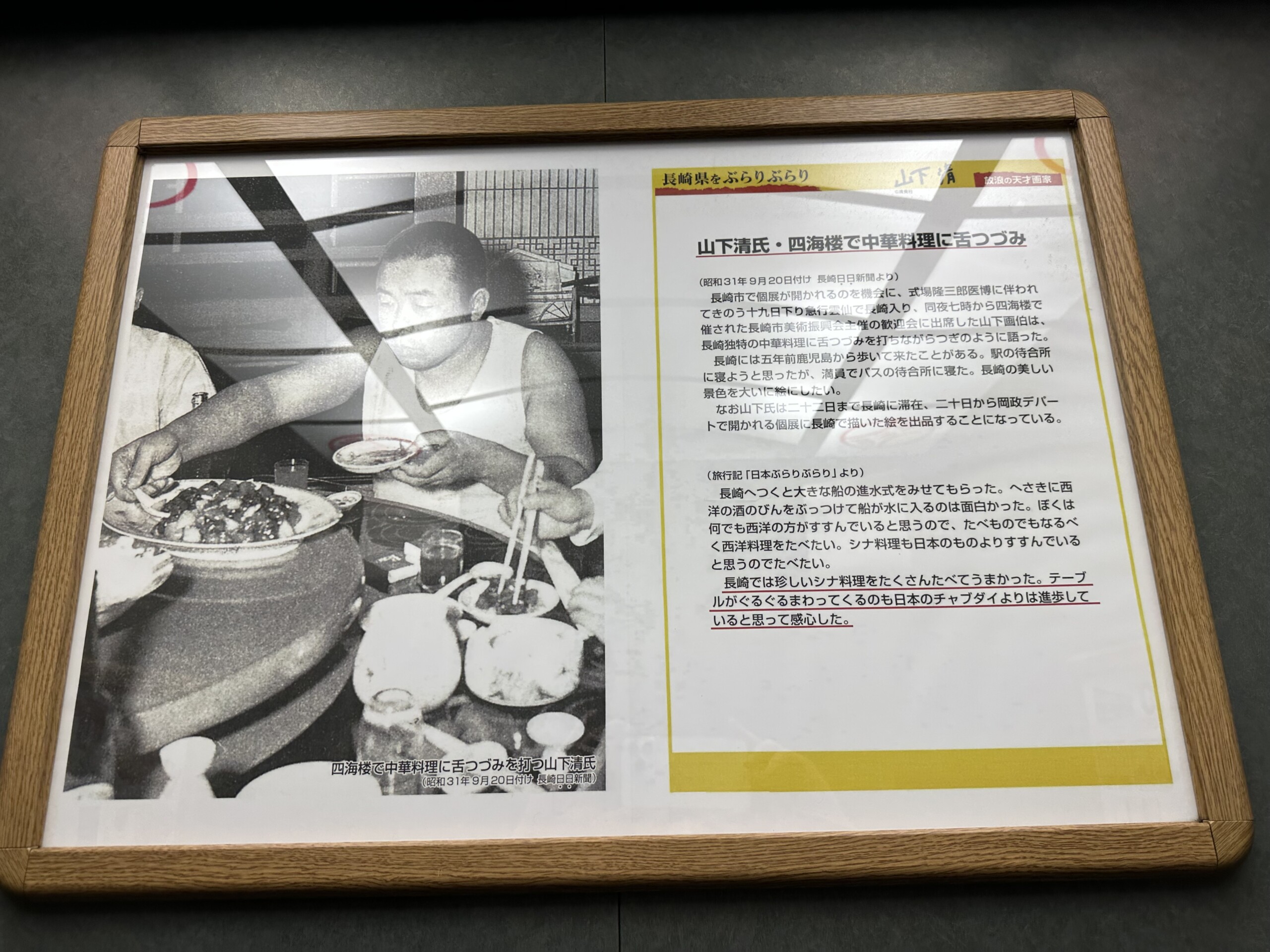

エレベーターの中では”裸の大将”こと日本画家の山下清さん来店時のニュースが展示されていました。

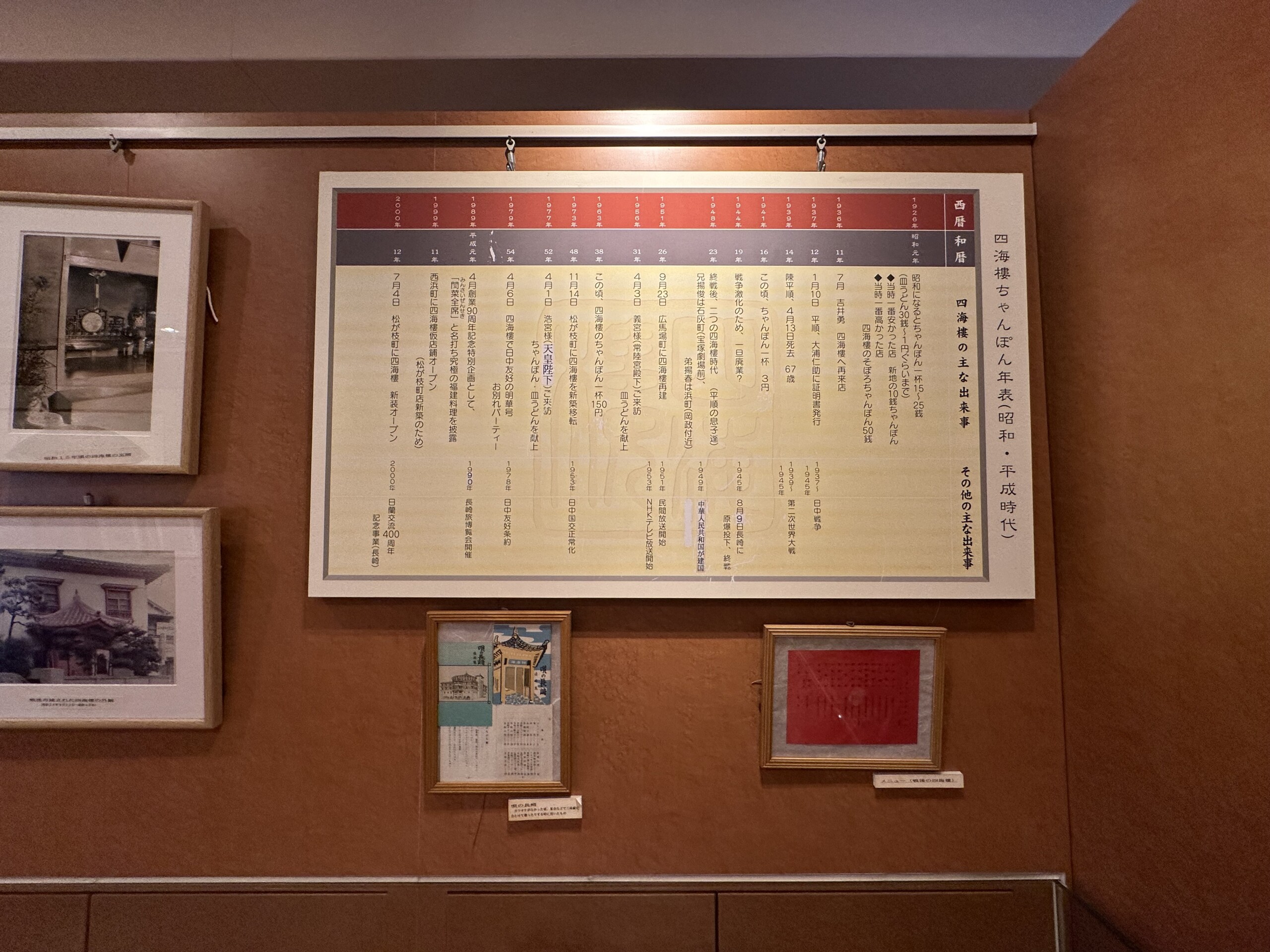

外から続く階段を上がってすぐのところには、“ちゃんぽんミュージアム”として、お店の歴史、ちゃんぽんや皿うどんにまつわる話などが展示されたコーナーが作られています。

入場は無料で、食後に気軽に立ち寄れる雰囲気があるので、ほぼ同じタイミングで入館した観光客の方も、何人かいました。

“ついで”寄り推奨コーナーですね。

初代店主やちゃんぽん誕生にまつわる秘話、

ちゃんぽんのルーツ、命名の由来、

年表等々。

有名人等の来店ニュースも飾られていたのですが、

なんと、今上天皇も皇太子時代に来店されたことがあるようです。