出島へ

開国後の出島と出島の復元

オランダ商館からオランダ領事館へ

時は江戸時代初頭。

元々はポルトガル人を隔離・収容するための施設として、1636年に竣工した人工島が出島でした。

出島へのポルトガル人収容は、キリスト教布教の阻止や、対ポルトガル貿易の管理などを目的とした幕府肝入りの政策ですが、島原の乱発生(1637~38年)を主要因として、1638年には出島のポルトガル人商人は全てマカオに追放され、翌1639年にはポルトガル船が日本へ来航禁止となります。

この時、空き家になった出島に新たに移転したのが、元は平戸にあったオランダ商館でした。

ポルトガル人追放の3年後、1641年のことです。

以降、”安政の五か国条約”発効年にあたる1859(安政6)年に至るまでの218年間、出島のオランダ商館で展開されるオランダ東インド会社との交易は日本で唯一の欧州との接点であり続けたのですが、前記“安政の五か国条約”発効によって、門戸はオランダを含む五カ国に開かれます。

長らくオランダ人商人の拠点として機能し続けた出島自体、1866(慶応2)年以降は外国人居留地へと編入され、居住者がオランダ人に限定されなくなりますが、その外国人居留地にしても、最終的には1899年(明治32年)に撤廃される運びとなりました。

なお、開国後の出島にはオランダ商館の廃止と同時にオランダ領事館が設置され、最初のオランダ領事には最後のオランダ商館長が着任します。

参考

- 長崎市『よみがえる出島オランダ商館』(2020年3月)、『出島』(2021年3月)

- 【開港都市の風景/2023長崎】”鎖国”に至る交易事情と、出島の誕生

- 横浜開港と日米和親条約、日米修好通商条約(国交樹立と通商開始)

- 【開港都市の風景/00年代の函館 その3】函館市旧イギリス領事館(基坂沿い)

- 【街歩きと横浜史】近代横浜の始まり -開港地での共存-

長崎港の改良と、出島の復元

開国後、明治期の長崎で立案されたのは、近代的な貿易都市へ様変わりするための都市計画でした。

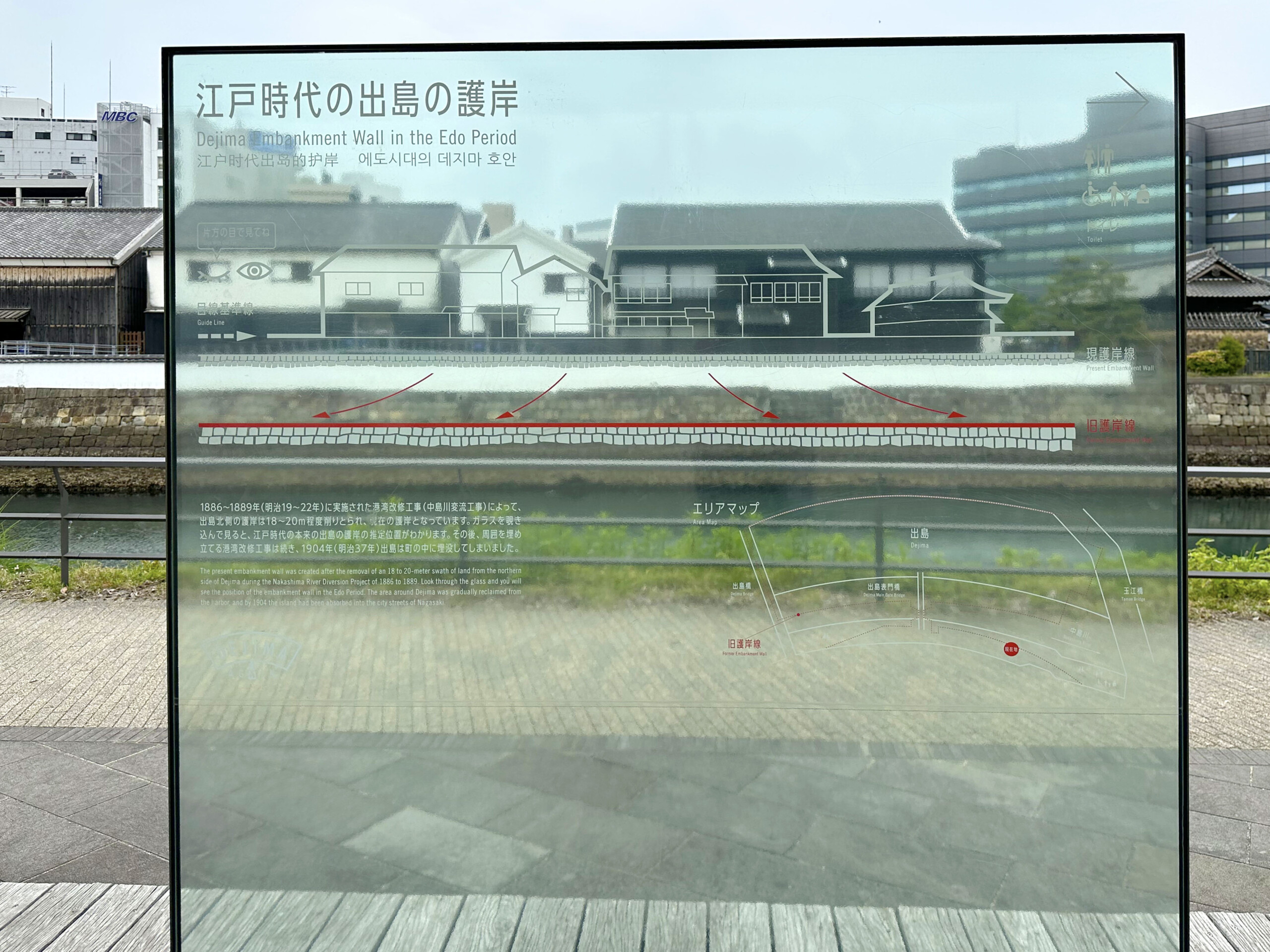

1883年(明治16年)から8年間、1897年(明治30年)から7年間、二次に渡る長崎港湾改良工事によって”扇形をした出島”が消えると同時に、”新生・長崎港”が誕生します。

それ以前の海岸線を失いつつ近代的な貿易港としての成長を遂げたのち、時は巡って第二次世界大戦後の1951年(昭和26年)。

出島のかつての姿を復元させるべく、概ね以下のタイムラインに沿って、出島復元整備事業が進められました。

- 1978年(昭和53年):資料調査や発掘調査などに基づき、19世紀初頭の出島復元が確定。

- 1996年(平成8年):出島復元整備事業計画が発足。

- 2001年(平成13年):全用地の公用化が実現。

- 00年代(平成10年代):出島内部の建物の復元が着々と進められる。

- 2017年(平成29年):出島と長崎市中を結ぶ出島表門橋が完成。

参考

- 長崎市『よみがえる出島オランダ商館』(2020年3月)、『出島』(2021年3月)

営業時間・入場料・ガイドツアー

| 営業日 | 年中無休。ただし施設メンテナンス等で不定休あり。 |

| 営業時間 | 8:00~21:00(最終入場20:40) |

| 入場料 | 大人520円、高校生200円、小中学生100円 (15人以上で団体割引適用) |

| ガイドツアー | 一日4回(10:00、13:30、15:30、18:30)、定員10名 |

入場時にもらえる無料パンフレットの他、売店で売られている”出島ガイド”もすごく丁寧に作られています。

参考

- 出島公式サイト “ご利用情報“、”出島ガイドツアーのご案内“

出島周辺さんぽ

出島駅と出島水門

復元された出島(公式サイト)は、その西端が路面電車の出島駅すぐ隣に位置しています。

正面に見える風格のある建築物は、出島水門です。

オランダ船の来航時、船員の上陸や物資の出し入れ専用に使われていた門で、海に向かって開かれていました。

かつては海だったところに作られた路面電車の出島駅は、1915年(大正4年)に末広町駅として開業した後、1939年(昭和14年)には出島岸壁前と改称され、1947年(昭和22年)に現在の”出島駅”となりました(参考:長崎電気軌道公式サイト100年史 “路線及び停留場変遷図“)。

護岸石垣

水門に向かって左側には、

発掘調査で発見されたかつての石垣も残されています。

その昔は水門から海に降りるために作られたという、この石垣がそのまま海に面していました。

出島はこの付近を西端として、細長い扇形の弧を描く形で東に向かって伸びているのですが、路面電車の線路は上写真の向かって右側、出島の南側に沿うように敷設され、新地中華街(公式サイト)方面へと向かっています。

少々厄介なのは、この付近からだと出島内に入れないので、表門橋の方まで歩く必要がある点です。

玉江橋とオランダ街道

出島のすぐ隣に架かる玉江橋の橋上からは、中島川沿いに出島表門を望むことも出来ますが、

橋を渡りきると、ここが“オランダ街道”の終点となっていることを記す碑が置かれています。

オランダ街道は、平戸(旧)・出島(新)の両オランダ商館跡を結んだ街道で、街道名は日蘭交流400周年に合わせ、2000年に命名されました(参考:2022年3月21日付長崎新聞 “「オランダ街道」自転車で走破へ 平戸の国際交流員ら111キロツアー 出島にゴール“)。

商館設置年はそれぞれ、平戸が1609年、出島が1641年とやや間が空いていますが、2022年には共に”史跡指定”100周年を迎えています(参考:文化庁公式サイト “平戸和蘭商館跡“、”出島和蘭商館跡“)。

出島の対岸

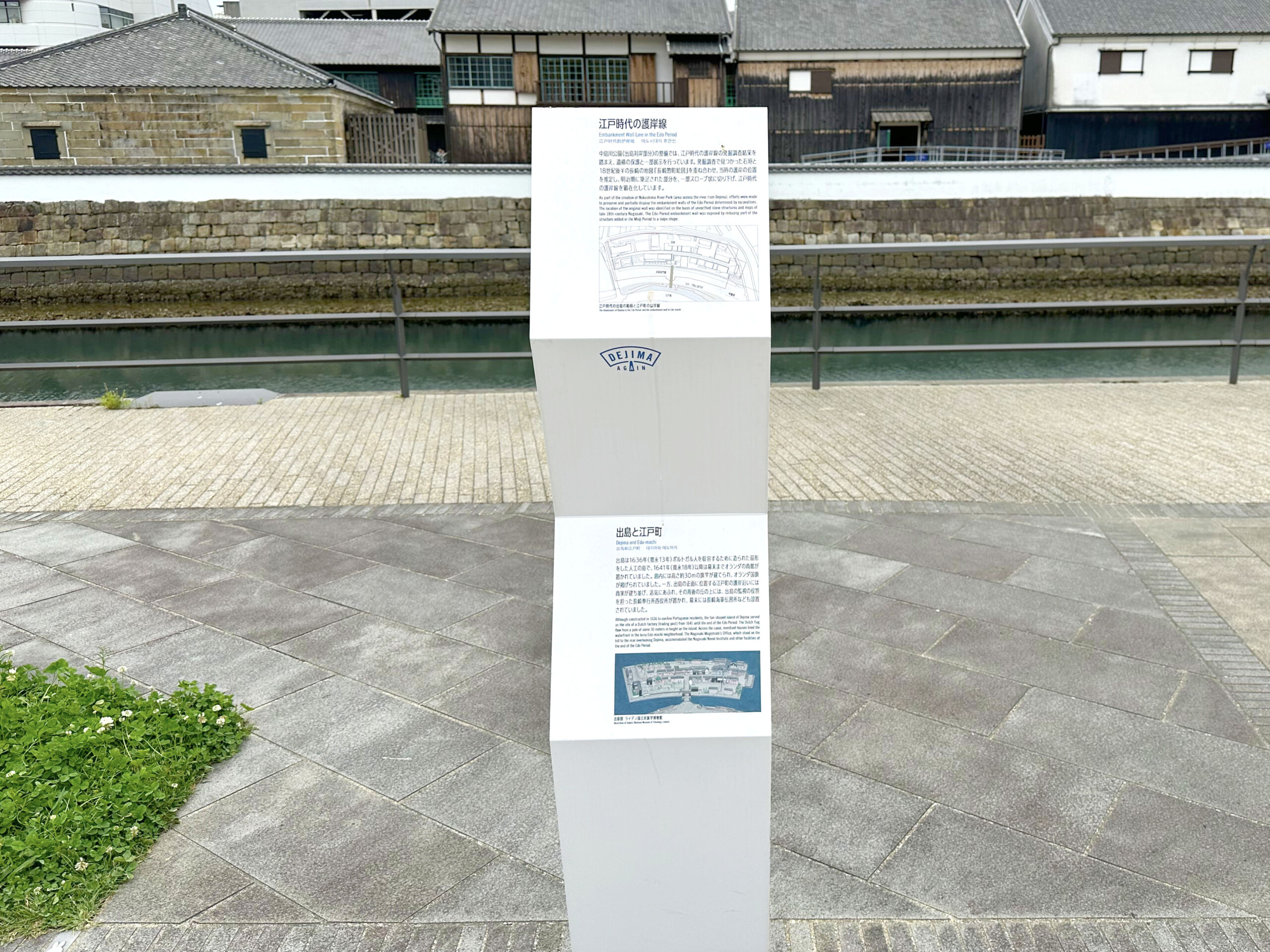

出島の表門橋方面への道は幅の広い遊歩道となっていて、ゆとりをもって歩ける空間が用意されていますが、

ところどころにかつての出島を解説してくれるおしゃれな案内板が用意されているので、”かつて”に思いを馳せながらの街歩きもしやすくなっています。

復元された出島の護岸は、明治期の工事の影響から、現役時に比べると少し遠くなっているようです。

出島表門橋

出島水門や路面電車の出島駅があった一帯からしばらく歩くと、

現在も出島への唯一の入り口となっている、出島表門橋前へ。

橋を渡りきったところに、出島への入口があります。

出島内部へ

乙名詰所、石倉

入り口を入ってすぐのところから、かつての出島が広がっています。

写真左手にあるのは幕末の商社で使われていた石倉で、写真右手に位置するのは乙名詰所、その前にはメインストリートが広がっています。

“乙名”は出島の管理事務者であり、詰所は乙名が出島への出入りを監視するための施設です。

進行方向には蔵の他に豚小屋、牛小屋などが、

出島水門が復元されている海側には、カピタン(商館長)、へトル(商館長次席)をはじめとするオランダ人商人の居住空間の他、日本人の通詞(オランダ語通訳)部屋や乙名部屋、蔵などが置かれていました。

写真の正面右側には、同じく幕末に商社で使われていた新しい石倉が設置されています。

出島内で復元されたほぼ全ての建物は、内部を見学することが出来ます(参考:出島公式サイト “建物の紹介“)。

“扇形”とかつての跡

施設内はかつての扇形に沿うように、道も緩くカーブしています。

年代物を思わせる壁面や、

かつての出島で使われていた、オランダ製の陶製門柱(出島内の店舗で使用されていたようです)、

出島のミニチュア模型、

オランダ生まれの女の子ウサギ、ミッフィー(日本のミッフィー情報サイト)のオブジェ、等々。

新旧様々な要素が入り混じっていますが、この味わいもまた“出島の伝統”ですね。

旧出島神学校

出島外からも目を引いた施設としては、1878年(明治11年)に英学校として作られた後、1883年(明治16年)に出島聖公会の神学校となった“旧出島神学校”の建物があります。

旧出島神学校は日本初のプロテスタントの神学校で、旧居留地時代の出島の姿を現在に伝え残しています。

神学校となった10年後、1893年(明治26年)に増築され、現在の姿となりました。

今の出島では、一階部分が休憩室となっています。

旧長崎内外クラブ

旧出島神学校のすぐ隣にあるのは、旧長崎内外クラブの建物です。

1903年(明治36年)、長崎在留の外国人と日本人の社交場として、イギリス人貿易商・フレデリック・リンガーによって作られました。

こちらも旧出島神学校と同じく、外国人居留地時代の出島の遺産ですね。

現在、建物一階にはレストラン(長崎内外クラブ。公式サイト)、二階には居留地時代の展示が用意されています。