十日町とへぎそは、小嶋屋総本店

へぎそばと小嶋屋総本店

へぎそばとは

小嶋屋総本店(公式サイト)は、新潟県十日町市に本店がある、”へぎそば”の老舗有名店です。

ちなみにへぎそばとは、「へぎ」という(木を剥いだ)器に盛られたそばのことを言います(小嶋屋総本店公式サイト “「へぎそば」とは─“より引用)。

この定義から捉えるのであれば、小嶋屋ではいわゆるざるそばのことがへぎそばと呼ばれている、ザルではなくへぎと呼ばれる板に乗せられた蕎麦だと出来そうですが、器の名から取られた”へぎ”そばに対して、”手繰そば“あるいは”手振りそば・手びれそば“などといった、独特な盛られ方からのネーミングもあります。

“手振り・手びれ”の方は古代より十日町市、およびその近隣の小千谷市等で盛んだった織物文化の影響を受けた部分が強いようですが、特に江戸時代以降の越後縮、小千谷縮など、地域を代表する織物の名産品を模した”織の目”のような並べ方をすることから、このように呼ばれています(参考:十日町市博物館公式サイト “織物の歴史“、新潟県公式サイト “小千谷縮“他)。

器が独特な上、地域文化の色のついた盛られ方も独特だとくると、それはもはや通常のざるそばとは一線を画す食べ物になる、そのあたりがへぎそばのへぎそばたる所以にあたる部分ですね。

ちなみに、十日町市をはじめ新潟県内にはへぎソバの名店、老舗店が多数あるのですが、他ならぬ”小嶋屋総本店”についても然り。”越後十日町小嶋屋“(公式サイト)、さらには”越後長岡小嶋屋”(公式サイト)という、“小嶋屋”の暖簾を受け継ぐ小嶋屋総本店とは別のお蕎麦屋さんがあります。

小嶋屋総本店

お店は県道49号線(小千谷十日町津南線)の一本隣の道路沿いです。

お店は大きく、駐車場にもそこそこの広さがあります。

入り口すぐ傍には初代店主の言葉とお店の紹介をまとめた石碑があり、

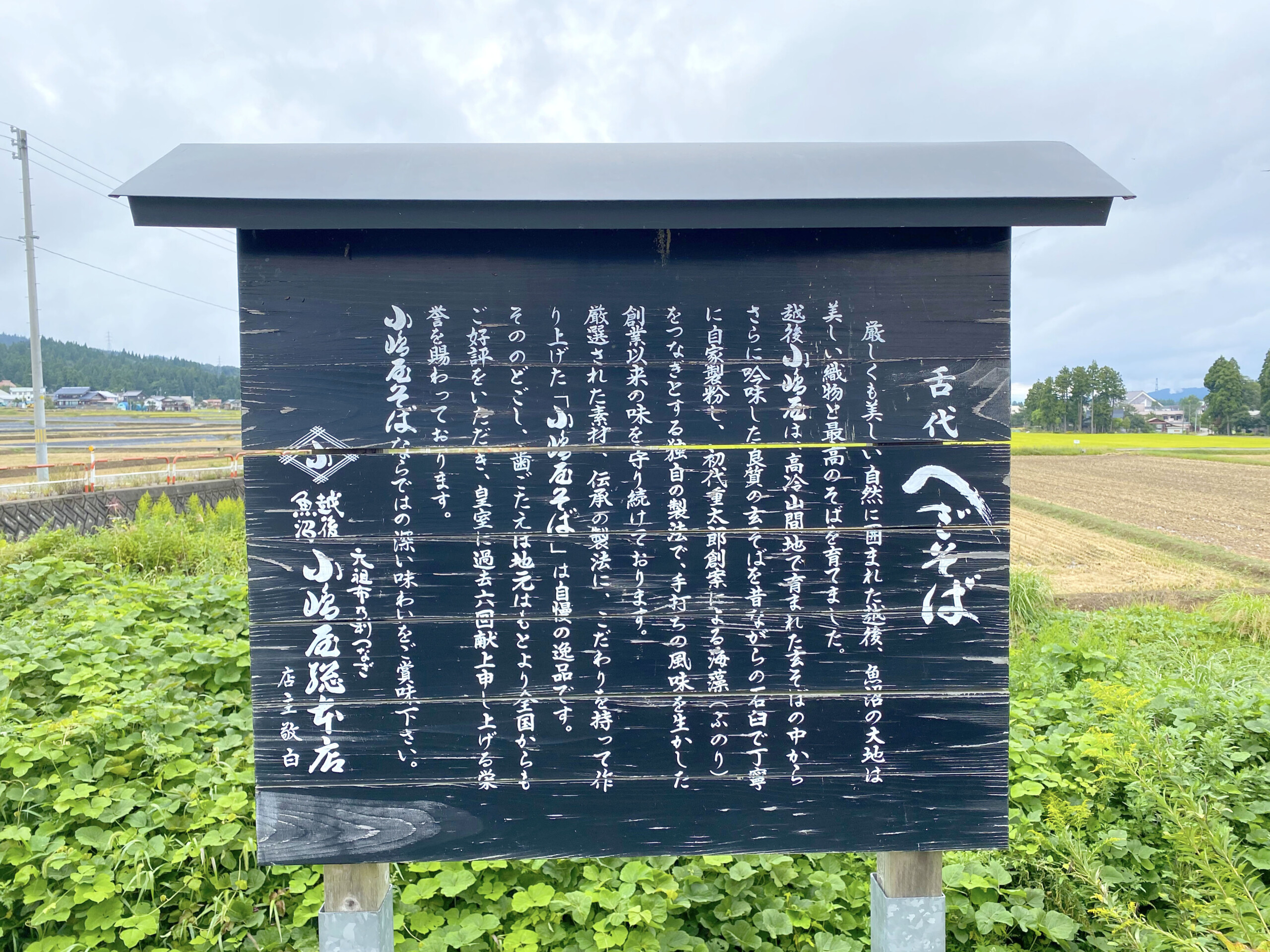

お店から見て駐車場の奥にあたる位置には、小嶋屋総本店名物の水車と目印となる看板、さらには”へぎそば”を紹介した立て板が置かれています。

水車は実際に今もコトコト動いていて、

へぎそば紹介の立板は、”高札”風の威厳と飲食店のブラックボード風のオシャレさを併せ持ちつつ、小嶋屋総本店の”へぎそば”と心意気を紹介しています。

自らが提供する食に対する信念とプライドが滲んでいるようにも伝わりますが、”周辺環境”とセットになった自己紹介によって、お店に入る前にして名店・老舗店特有の”美味しい”感じが出ているんですよね。

小嶋屋総本店にてランチタイム

お店の入口付近にあるショーウィンドウの中では、へぎソバ縁の道具やへぎソバの歴史が説明されたパネル、さらには十日町地方縁の火焔型土器(縄文時代中期の土器です)が展示されています。

レジの前には多数の”お土産品販売”があります。小嶋屋のへぎそばは通販でも容易に入手出来るのですが、ここで買えば少なくとも郵送料は無料、かつ値段もおそらくやや割安で済むというメリットがあります。

着席後、おしぼりの左隣に置かれたのは冷たいそば茶です。

入店時の状況としては、お昼少し前の時間に入ったのでギリギリ少しの待ち時間で済んだ後、カウンター席に案内してもらうことができました。

松茸ご飯に名物のお蕎麦、さらには天ぷらや茶わん蒸しがついて、税込みでも1848円!

天ぷらは塩で食べるタイプの天ぷらで、これがまたとてもおいしかったです。

もちろん、松茸ご飯や茶わん蒸しも然り。

主目的だったへぎ蕎麦についてはいわずもがなで、周りにもおいしいものがついた膳であるにも関わらず、頭一つ突き抜けていました。

へぎ蕎麦一流のつるつるした触感や、頭の中でイメージする”お蕎麦”そのものの食べ応え、これもやはり特性であるめんつゆや、ゆず風味の七味との絡みが醸す風味等々。これまでに食べた全ての蕎麦の中でもトップクラスか、あるいはこれまで食べた全ての蕎麦の中で一番おいしかったかもしれません。

全てに満足ではあったのですが、特にへぎそばは最高の味でした。

食後には何とも珍しい“そばの実アイス”を頂きました。

ソバの風味とミルクの風味がいいバランスで効いている、甘香ばしい(?)さっぱり感が魅力の一品です。