大浦天主堂へ

大浦天主堂と二十六聖人、信徒発見

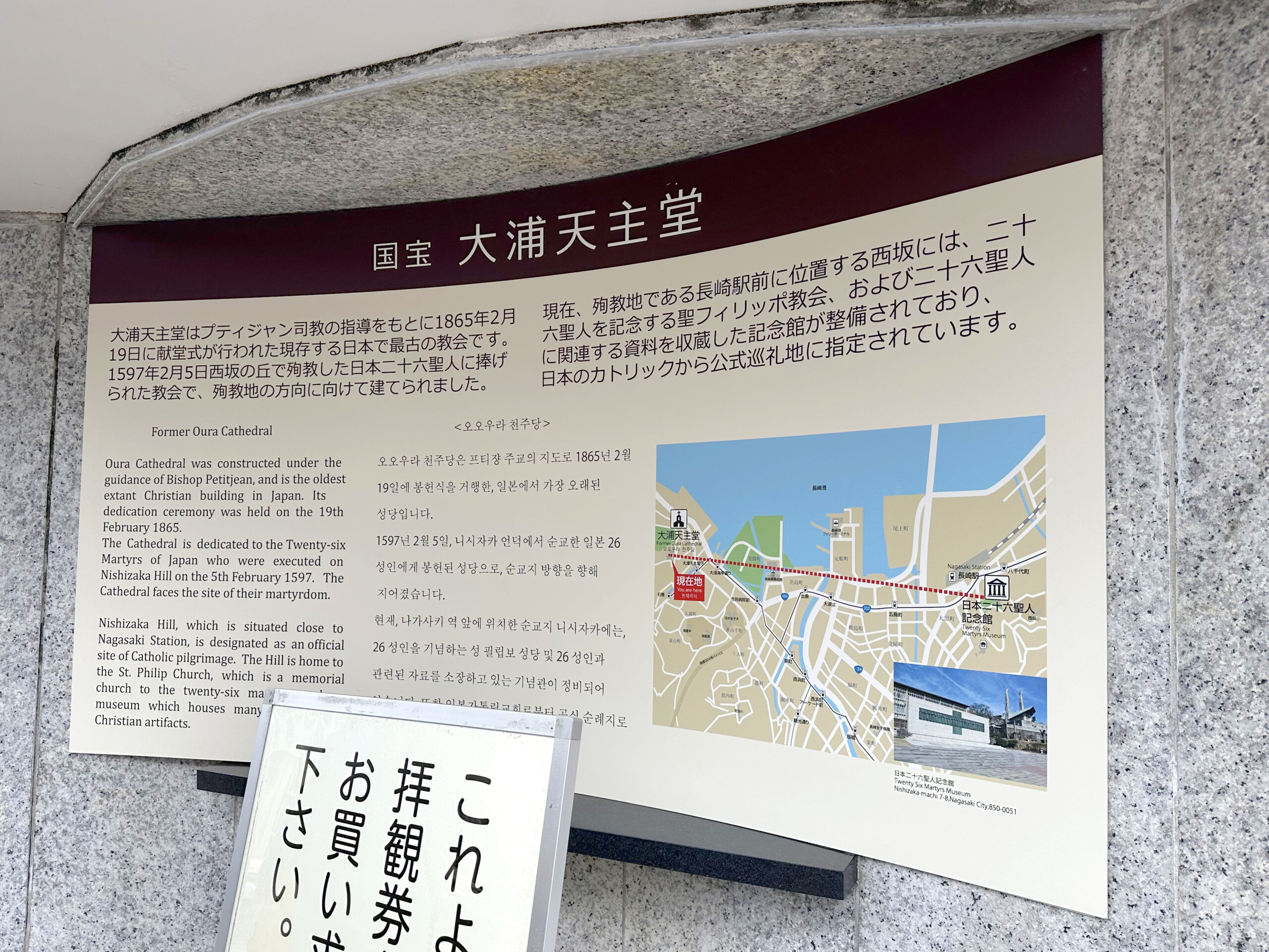

about 大浦天主堂

大浦天主堂(公式サイト)は、1864年(元治元年)に竣工した、現存する日本最古のカトリック教会です。

時あたかも、幕末の動乱期ですね。

現在、天主堂(建物)とその境内は文化庁によって国宝に指定され、施設を含む一帯は“長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産”の一部として世界遺産に認定されています。

参考:文化庁公式サイトデータベース “大浦天主堂“”大浦天主堂境内“、文化庁・日本の世界遺産一覧 “長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産“、長崎県公式サイト “長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産”

二十六聖人と大浦天主堂

天主堂は、豊臣秀吉の禁教政策の一環として磔刑に処された26人の聖職者(日本二十六聖人)、およびキリスト教信者に捧げられるために作られました。

このことから、教会は、JR長崎駅傍に位置する二十六聖人の殉教の地、”日本二十六聖人記念館”(公式サイト)方面を向いています。

“大浦四番崩れ”から信教の自由容認へ

26人の処刑は1587年に発された”伴天連追放令”に始まる一連の禁教政策の最終的な措置で、スペイン船”サン・フェリペ号”乗員の舌禍事件がきっかけになったと言われています。

“二十六聖人”殉教の翌年秀吉は没し、世は”天下分け目の戦い”へと向かいますが、その後も時の権力者=江戸幕府による”キリスト教政策”は二転三転しながら、最終的には禁教へと進みました(参考:【開港都市の風景/2023長崎】近世欧州との交流、”天下人”たちのキリスト教政策)。

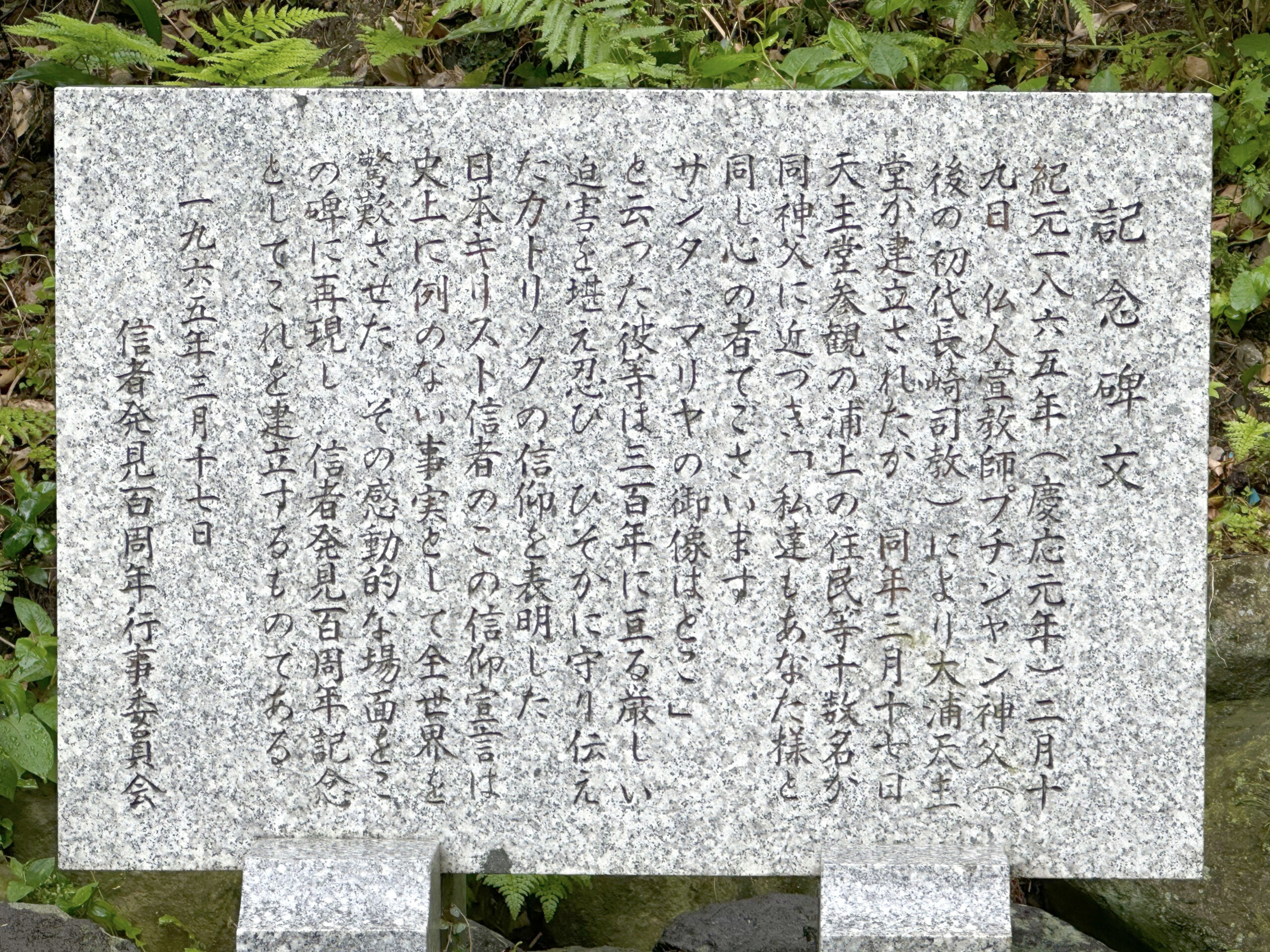

献堂理由や建築の趣向には日欧の歴史の交錯が見え隠れしますが、現在の教会が作られた翌年にあたる1865年には、長崎が”小ローマ”と称えられていた16世紀の頃からの信者(潜伏キリシタン=隠れキリシタン)が発見されたという偶然も重なります。

このことは信者たちに”奇跡”と捉えられた衝撃を与えたようで、現在の教会周辺にもその影を色濃く残している面があるのですが、なんとも間が悪い事に、この直後に訪れたのが“浦上四番崩れ”と呼ばれる、同時期に行われた4度にわたるキリシタン摘発のうち最大の摘発でした。

これが1867年の出来事です。

世は良くも悪くも”一寸先は闇”の時代だったということで、3394人が流罪、うち600人以上が死亡したという“四番崩れ”の翌年、明治新政府の誕生によって江戸幕府による統治の柱の一つであった禁教令は効力を失います。

さらにその約20年後、1889(=明治22)年には信教の自由が条件付きで憲法編入され、カトリック・プロテスタントを問わず信教が容認される世が到来しました。

大浦天主堂へ

路面電車の大浦天主堂駅傍から始まるグラバー通りをまっすぐ上って行くと、左右、および教会に向かって右斜め後ろ方向に伸びた道という四差路の交差点に行き当たるのですが、その正面方向にそびえ立つのが“二十六聖人”に捧げられた天主堂です。

設立に関する事情は教会の入り口手前にて説明され、付近には、

幕末の”信徒発見”についても言及する碑文が置かれています。

“信徒発見”の様子が描かれた大きな記念碑の置かれた一帯は広いスペースとなっていて、

向かって右側には”信徒発見”に立ち会ったプティジャン司教の像が置かれています。

中央に据え置かれた胸像は、1981年に初来日し、その際には長崎を訪れた第264代ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世(カトリック中央評議会 “ヨハネ・パウロ二世“)のものです。

教会の正面中央に置かれている聖母像は、”信徒発見”の翌年、発見の記念としてその場に立ち会ったプティジャン神父が母国フランスに注文したもので、現在も”日本之聖母”としてこの位置に据え置かれています。

“聖母”のすぐ横からは、眼下にグラバー坂や長崎の港が望めます。

旧羅典神学校/旧長崎大司教館

大浦天主堂のすぐ隣には、かつてカトリックの神学校として使われていた旧羅典神学校の建物と、同じくかつてカトリックの司祭館として使われていた、旧長崎大司教館が今も残されています。

旧大司教館は、長らく司祭館として使われていた建物の老朽化に伴って建て替えられたもので、新築後わずかな期間”大司教館”と呼ばれていたという経緯があるようです。

“司祭”、”司教”、”大司教”の違いについて、ざっくりいうと、一般に神父と呼ばれるのが司祭で、司教は彼らを統括する立場にありますが、司教のうち教区を任されているのが司教、大教区を任されているのが大司教です(カトリック中央評議会 “教区とは何ですか?“、”教義と組織“、”日本のカトリック教会の教区“)。

“主に宣教活動や信徒の世話”が任務として与えられているのが司祭(=神父)である一方、司教は”イエスの十二使徒の後継者”として、任された地域=教区のすべての教会活動に責任を負います(カトリック中央評議会 “神父と司教の違いは何ですか?“)。

現在、日本国内には3つの大教区(東京、大阪、長崎)と13の教区がありますが、長崎の大司教館はカトリック浦上天主堂(公式サイト)の傍に位置しています。

旧羅典神学校と旧長崎大司教館二つの建物は、現在は大浦天主堂キリシタン博物館として内部が見学可能となっていますが、旧羅典神学校は1972年に国の重要文化財に、旧長崎大司教館は2011年に長崎県の有形文化財に、それぞれ指定されています(大浦天主堂キリシタン博物館公式サイト)。