お玉が池と伝承

about お玉が池

ロケーション

お玉が池は、箱根登山バス・箱根旧街道線(ジョルダン・路線図)で、元箱根港から2つ目のバス停そばに位置する池です。

芦ノ湖からほど近いと言えばそういう距離でもありますが、未だ湖岸というよりはすでに山中のロケーションですね。

同名のバス停が置かれているというお玉が池前の道路は“山の中に通された舗装道路”感満載で、

昼間の間であれば気分良く歩けるハイキングコースの一部になっていることを連想させられたりもしますが、一転して日暮れ後は一気に雰囲気が変わる一帯であり、夜間となると野生動物も普通に出て来るようです。

石碑

バス通り沿い、石碑のあるすぐ傍から池のほとりに降りると、

池への見晴らしがいい一帯に、”お玉が池”の石碑が置かれています。

池のほとりに降りていくと、

水際まで歩みを進めることが出来るのですが、

水は結構綺麗で、割と澄んでいます。

写真だとどこか濁って見えるのは、池の底が綺麗に透けて見えてしまっているからですね。

池の向こう側には小涌谷に向かう国道一号線が通されていますが、お玉が池の前に通された県道732号線=旧東海道と、小涌谷方面へと向かう箱根駅伝の走路である国道一号線の間に挟まれた一帯には、

道中に”箱根の森”と名付けられた広場を持っている、国道732号線(お玉が池前を通るバス通り)沿いから進めるハイキングコースのような遊歩道が作られていて、

お玉ヶ池と、その隣にある森をぐるっと周回しています。

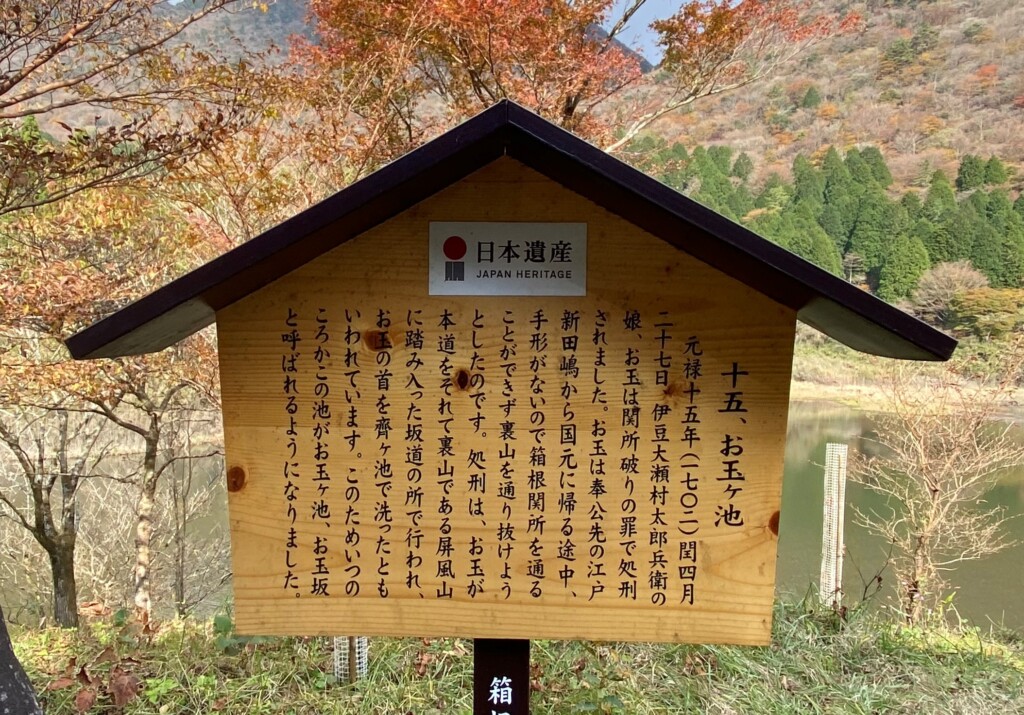

お玉が池の伝承

概要

元々は奈津那ヶ池(なずながいけ)と呼ばれていたところ、伊豆から江戸に奉公に出ていた”お玉”ちゃんという女の子の“ホームシック”を理由とした関所破りが原因となる形で、”お玉が池”とその名を変えることになりました。

夜の箱根で関所の柵に引っかかってしまったのち、夜明けには関所の役人に見つかり身柄拘束されると、それから二か月半の取り調べの後に死罪に処されてしまった、そのことを哀れんだ土地の人たちによって、奈津那ヶ池は”お玉が池”と呼ばれるようになった、というのが命名の由来にあたる部分です。

柵に引っかかってしまった時のお玉ちゃんの心中、それを発見した関所の役人の心中、以降2か月半に及ぶ取り調べ中の双方の心中、その辺りの諸々については色々察するに余りあるものが出てくるところでもありますね。

それでも当時の関所破りは重罪に当たったということで、結局お玉ちゃんは獄門(斬首刑)となり、現在のお玉が池傍、関所破り発覚の現場である”ヲイタイラ”にて刑(斬首)が執行されました。

ヲイタイラについては、甘酒茶屋の傍に、かつて鎌倉時代に親鸞が弟子と別れた場であるという曰くのある、笈の平-おいのたいら-碑という石碑が今も残されていますが、ともあれ。

刑の執行後、お玉ちゃんの死を哀れんだ人々によって当時の奈津那ヶ池は”お玉が池”と変名され、今に至ります。

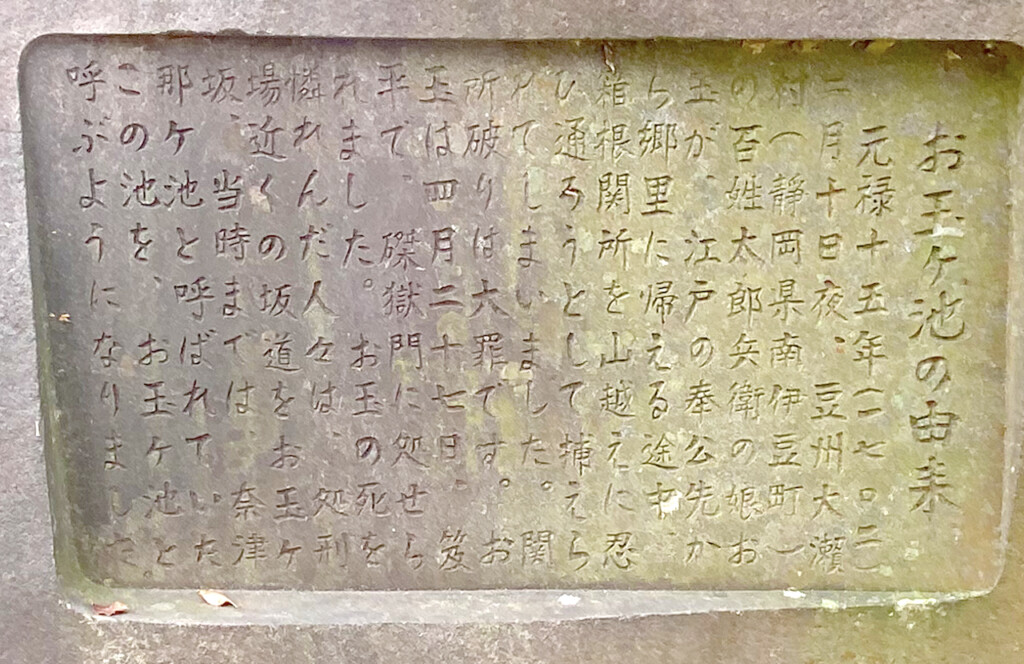

石碑が語る史実

ちなみに”お玉が池”石碑の裏では、池の名前の由来が語られています。

ここでは「磔獄門に処された」とされていますが、残された資料には単に「獄門に処された」とあります。

もし前者(磔獄門)であれば、両手両足を縛られた上で絶命するまで両サイドから槍でめった突きにされますが、後者(獄門)であれば斬首一発で済みます。

いずれも”獄門”なので死後首を晒されることにはなるのですが、一文字違いで刑の内容そのものには相当な違いが生じます。

石碑側が勇んでしまったのか、それとも資料側が忖度したのか。果してどちらが本当のことなのでしょうか。

今となっては知る由もありませんが、せめて後者であってほしいとは切に思うところです。

(参考:箱根町観光協会『箱根関所の見どころ 歴史編2』2021年3月30日)

当時の日本社会

余談として、お玉ちゃんが関所破りに失敗してしまったのは元禄15年(1702年)、当時の日本社会に衝撃を与え、後世に数々の逸話を残した赤穂浪士の討ち入りの年です。

関所破りが二月、刑の執行が四月、討ち入りが十二月ですね。

四十七士の顛末にせよ、お玉ちゃんの処遇にせよ、いずれも世が世だったのだということを思わせる伝承ですね。