東山手の坂道と近代の足跡

オランダ坂(長崎市公式観光サイト “オランダ坂“)は、長崎市中心部・東山手町の丘の上に向けて通された坂道です。

路面電車(公式サイト)の石橋駅付近と、大浦海岸通駅~メディカルセンター駅間が結ばれています。

坂道沿いには開港都市・長崎らしい雰囲気が今も残されている一方で、観光地としてはなぜか札幌市時計台、高知のはりまや橋と並ぶ“三大がっかりスポット”としても有名な一帯となっています。

この点について思うところは最後に記したほか、以下に坂道沿いの風景をまとめました。

石橋電停付近から

坂道の入り口

オランダ坂、石橋電停(石橋駅)付近側の入口です。

見ての通り、かなり角度のある、きつめの坂道で始まっています。

坂道の途上、この坂名標の左側にも西洋館への細い道が伸びています。

ざっくりした方角的には、この脇道は長崎孔子廟方向に向かっていますが、

脇道沿いから臨める黄色い屋根を持つ赤い建物は、オランダ坂に隣接する長崎孔子廟です。

逆に孔子廟内からもこの付近を望むことが出来ます。

参考

オランダ坂からの風景

オランダ坂のキツい傾斜を過ぎると、水色か、薄緑色のような独特の色をした西洋館が数棟(長崎市公式観光サイト “東山手洋風住宅群“。正確には7棟です)立ち並ぶエリアへ。

これらの西洋館は全て1890年代頃に建築された二階建ての木造建築で、現在はそれぞれ東山手地区町並み保存センター、古写真・埋蔵資料館等として利用されています(参考:オランダ坂付近の西洋館)。

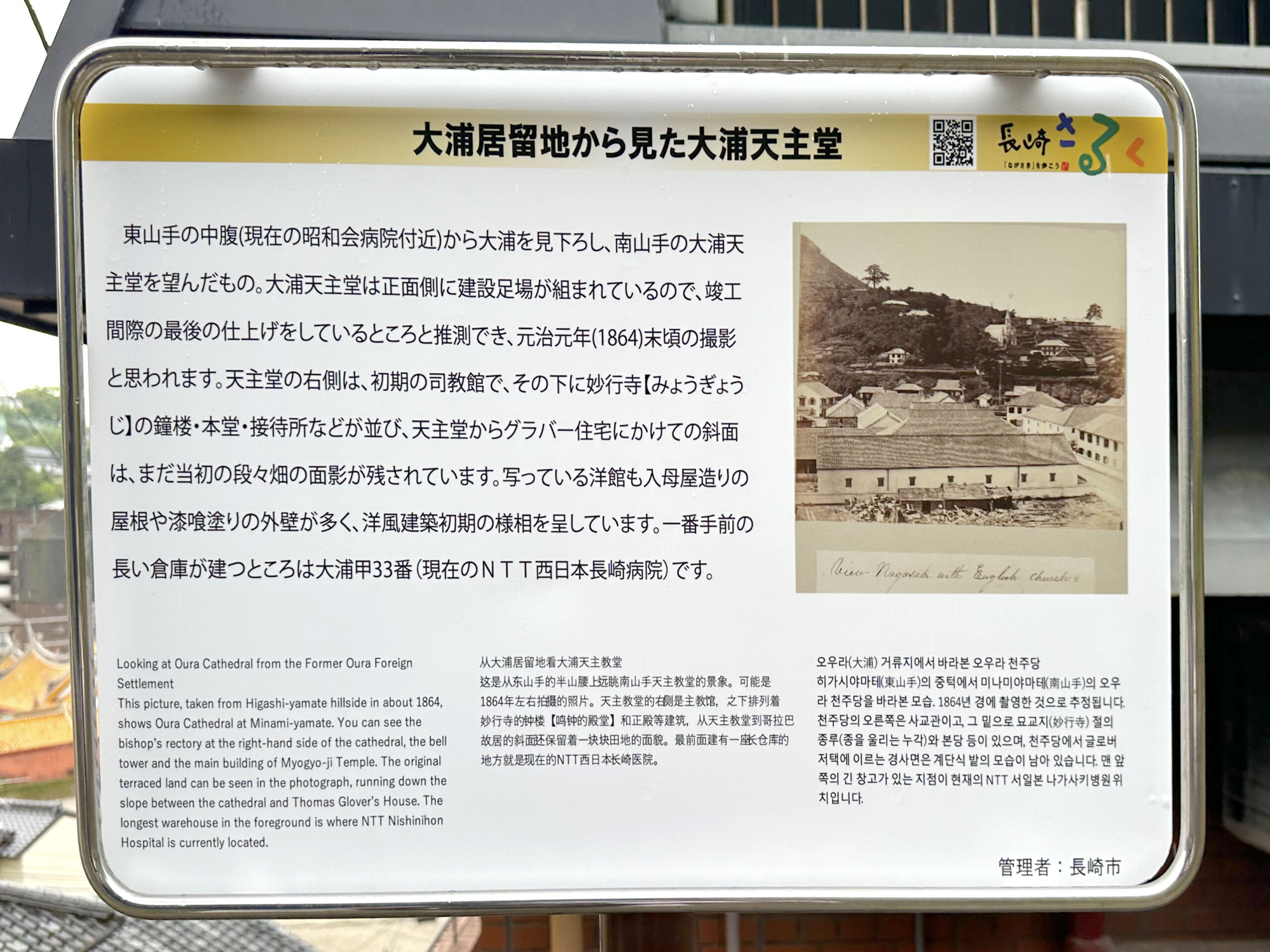

この付近からは、現在でも孔子廟の向こうに大浦天主堂(公式サイト)を望むことができるのですが、

大浦天主堂建設中の貴重な写真と共に、かつての様子を説明する長崎市公式のガイドが置かれています。

開港地と文教地区

海星学園(中学・高校)

海星学園は、カトリックの男子修道会であるマリア会(公式サイト)が運営する学校法人で、1892年=明治25年に創立されました。現在地には創設3年後の1895年=明治28年に移転したようですが、野球部がしばしば甲子園に出場することでもお馴染みの学校ですね。

長崎東陵中学校跡地

現在、海星学園(中学・高校)がある地には、かつてカトリックの長崎教区が経営していた長崎東陵中学校(現・長崎南山中学校・高等学校)もあったようです。

海星学園、南山学園両校の”沿革”によると、南山学園の校舎移転に伴う形で、海星学園が旧南山学園の敷地を買い取ったようで、海星学園の入り口すぐ傍には記念碑が置かれています。

参考:海星学園公式サイト “校訓・沿革“、南山学園公式サイト “教育目標・沿革“

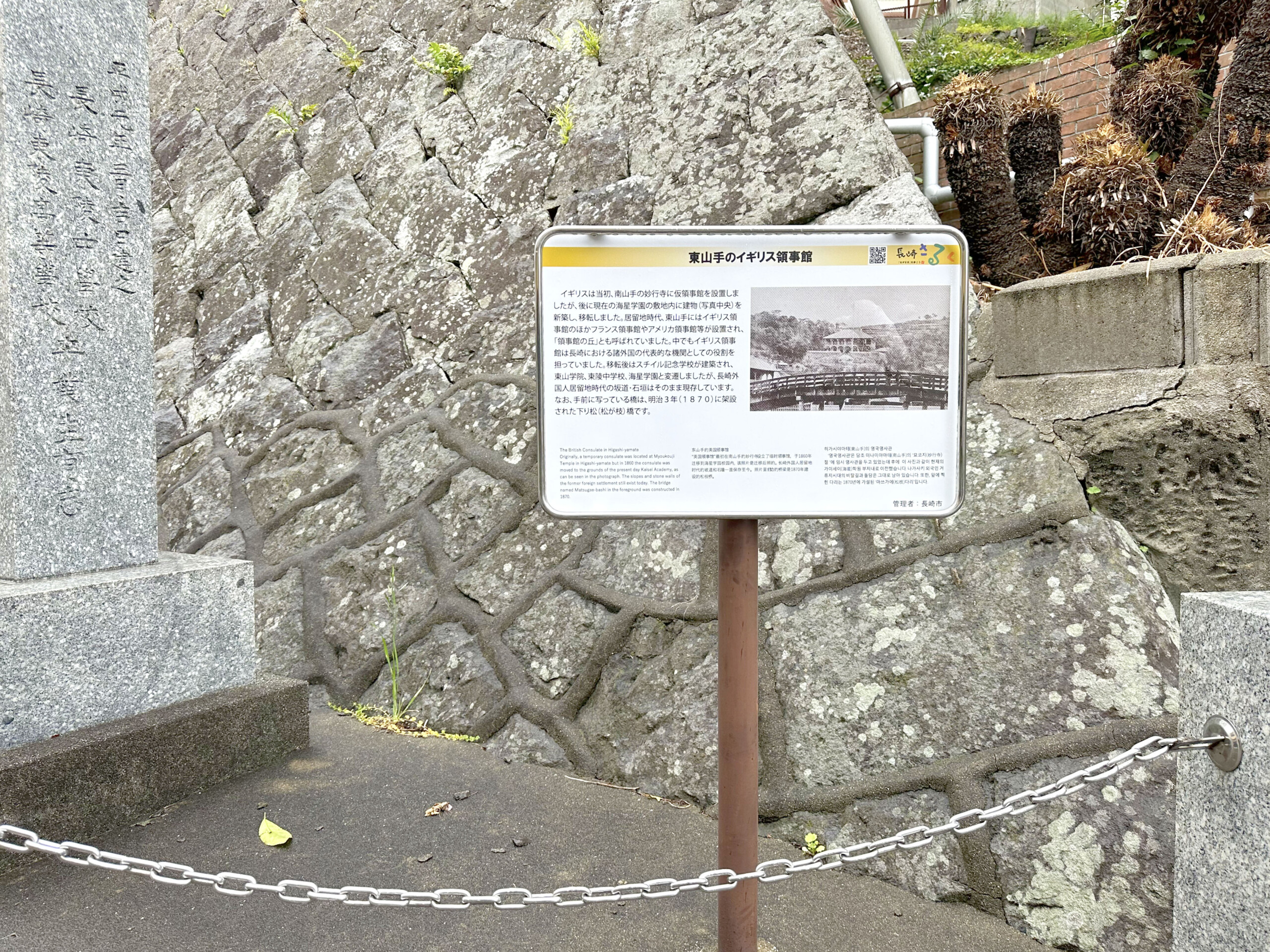

旧イギリス領事館跡

前記した長崎東陵中学校跡地の碑の隣では、長崎市によって「元々イギリス領事館があった地に、領事館移転に伴って海星学園と長崎東陵中学校が設立された」という流れが説明されています。

海星学園の入口付近で、オランダ坂は二手に分かれます。

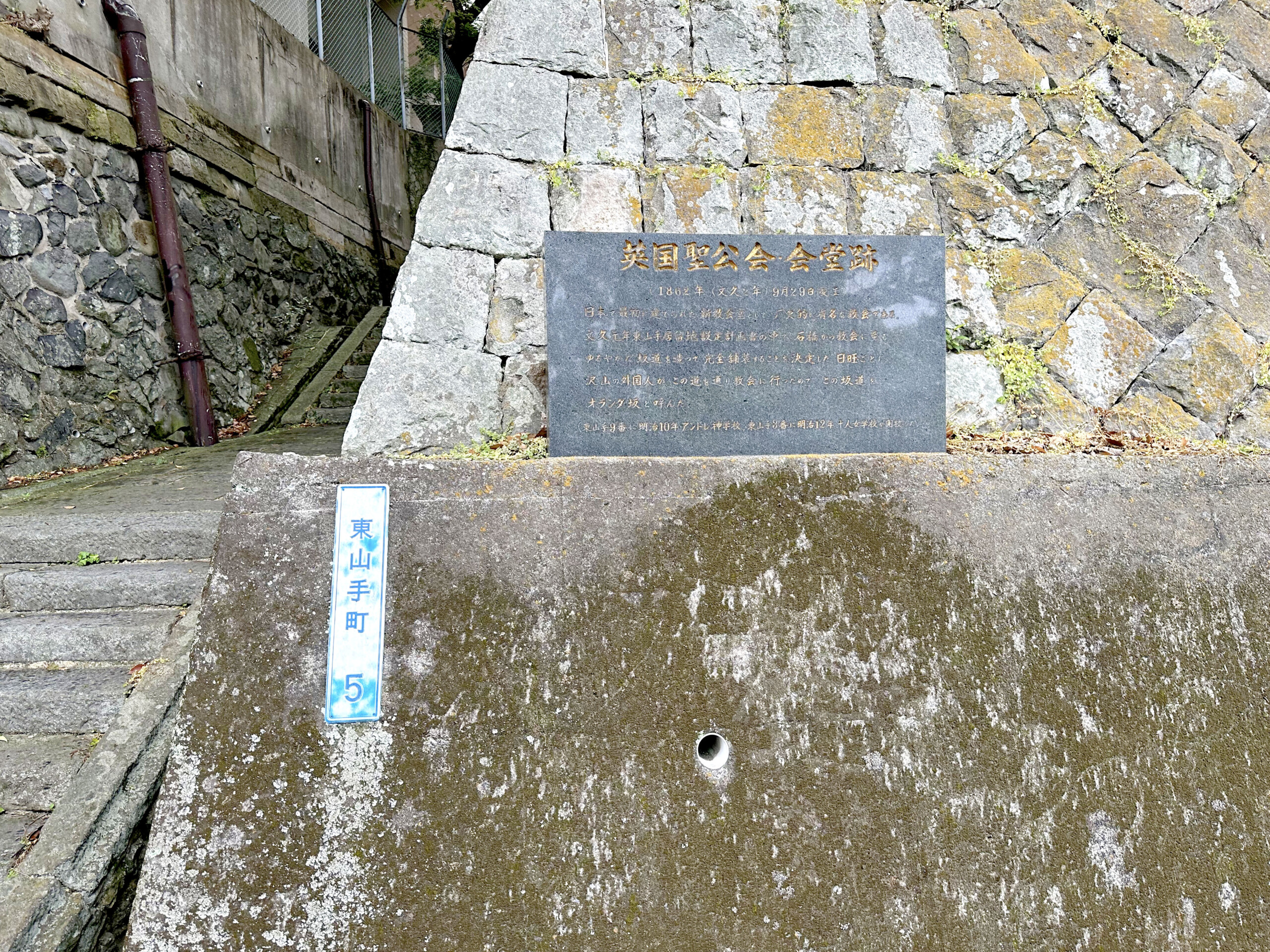

石橋電停側を背にして左側に進む道が”オランダ坂”なのですが、“オランダ坂ではない”方の道沿いと、二本の分岐路に挟まれたエリアには、”英国聖公会会堂跡”をはじめ多くの史跡が残されています。

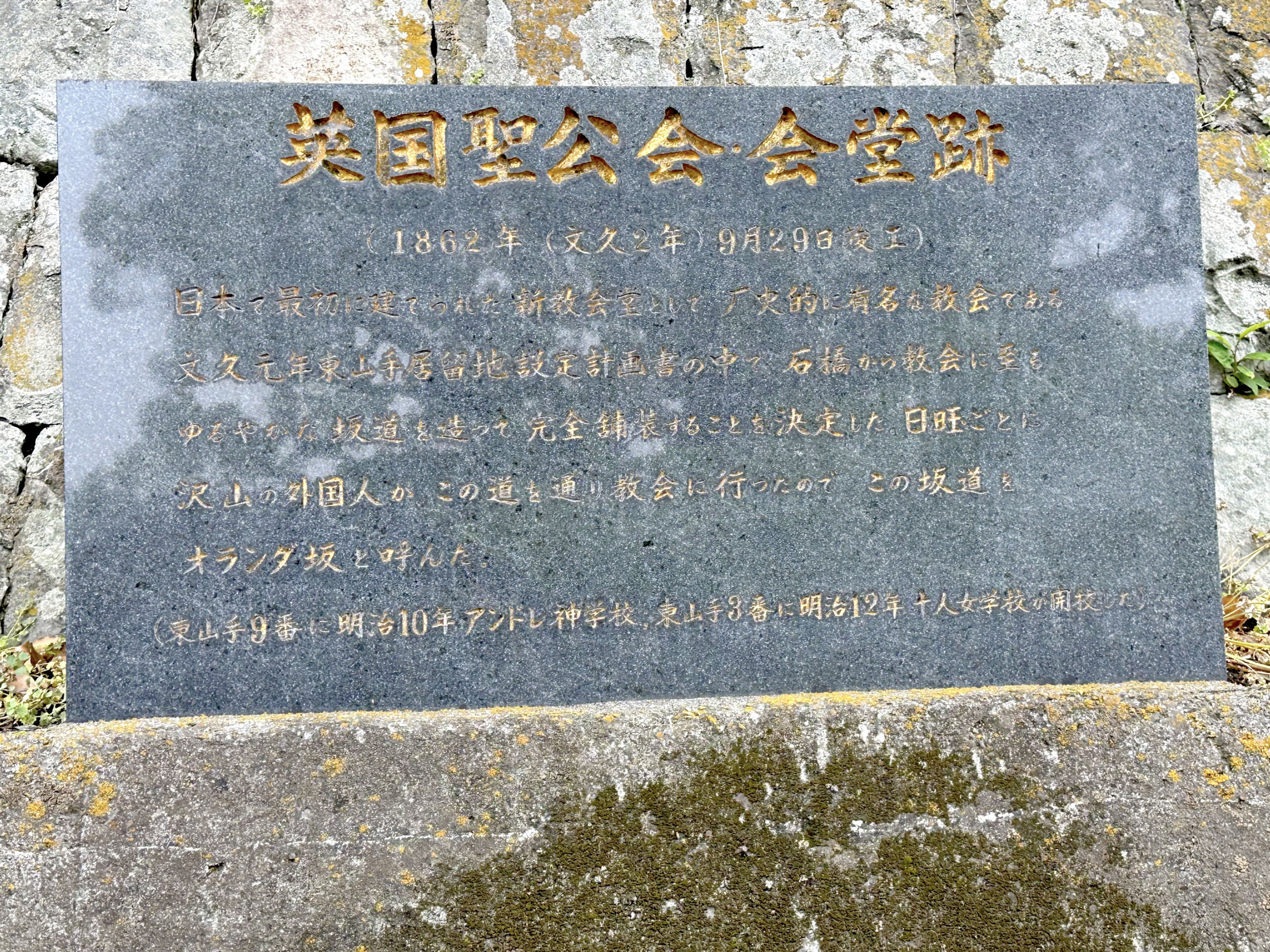

英国聖公会会堂跡

英国聖公会とはイギリス国教会のことですが、1862年に日本で初めての聖公会の教会として竣工しました。

聖公会の会堂があったことは、“オランダ坂”の命名の由来にもつながっているようです。

曰く、日曜日ごとに教会に向かう外国人の姿があったことから、当時の外国人が付近の人たちから一様に“オランダさん”と呼ばれていたことと相まって、“オランダ坂”の坂名となったようです。

明治10年、東山手9番に開校したと書かれている”アンドレ神学校”は、後の出島英和学校・長崎神学校に繋がっていく学校で、当時使われていた校舎(西洋館)は現在も出島に残されています(参考:旧・出島神学校)。

明治12年、東山手3番に開校したと書かれている”十人女学校”とは、設立年次と当時の住所から、英国人女性宣教師、イライザ・グッドオールさんによって開設された”ガールズ・トレーニング・ホーム”(女子寄宿学校。後の長崎県立長崎高等女学校)のことであると思われます。

参考:長崎市公式観光サイトナガジン! “長崎ハイカラ女子教育の歴史“

オランダ坂と三角溝

幕末・明治期の外国人居留地跡でしばしば見かける特徴の一つに、上下水道や側溝など、インフラ整備の跡が残されている点が挙げられます。

三角溝は、かつて居留地の水はけをよくするために作られたもので、長崎では今も南山手・東山手のいたるところに残されているという、特徴的なものでもあるようです。

オランダ坂沿いの他、孔子廟の周辺でも”三角溝”を見かけました。

余談として、横浜山手の旧・外国人居留地内には、長崎でいうところの“三角溝”にあたる“ブラフ溝”が残されています。

オランダ坂と活水女子大学

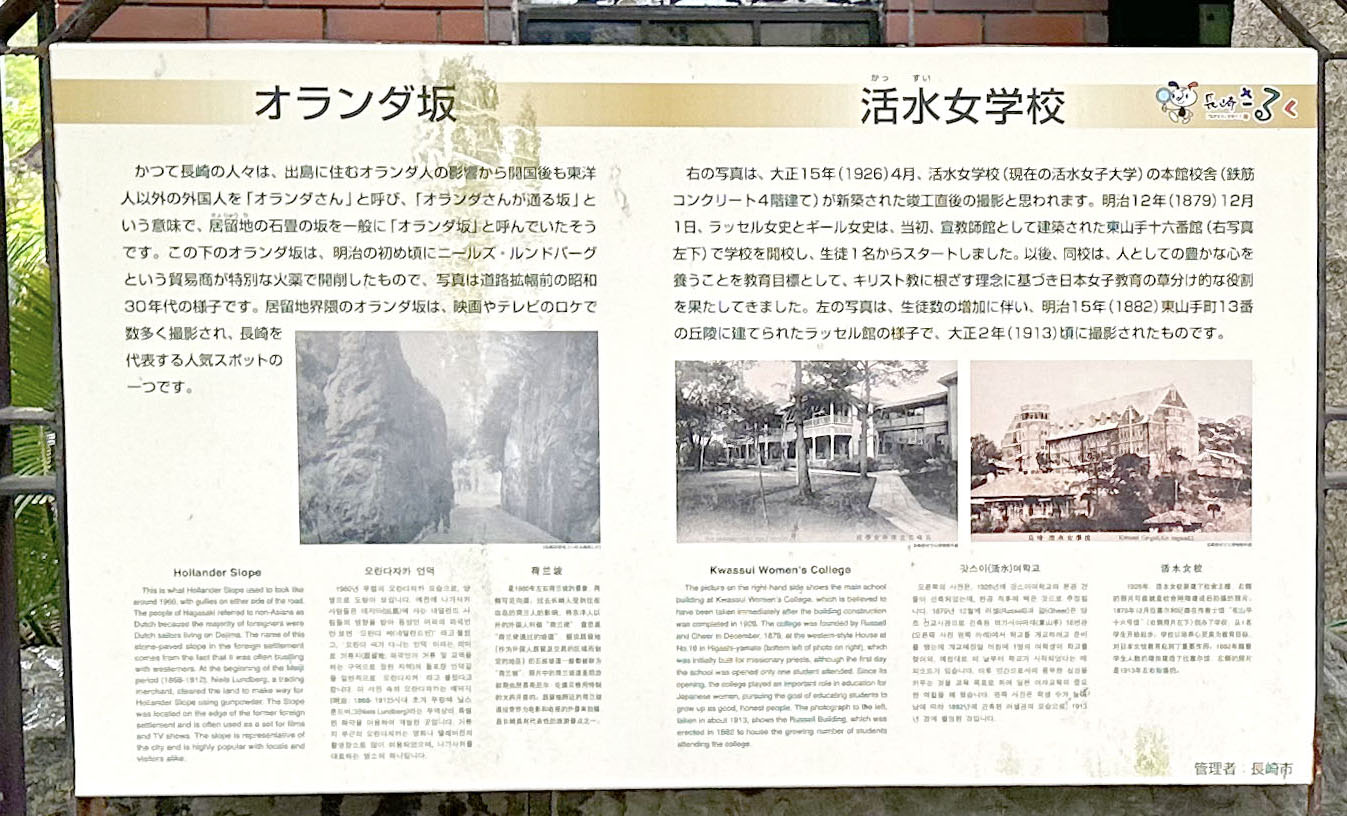

坂道の大浦海岸通側入り口付近には、”オランダ坂”の説明と並んで、現在の活水女子大学のルーツである活水女学校の説明が置かれています。

長崎の山手地区との間には居留地時代以来の縁があるようで、1879年=明治12年、アメリカ人女性宣教師・エリザベス・ラッセルさんによって設立され生徒一人の個人教室からスタートした伝統校は、現在中学・高校と共に学校法人活水学院が運営する一貫校となっています(参考:活水女子大学公式サイト “建学の精神・キリスト教教育・教育方針“)。

再びオランダ坂へ

石橋電停付近からオランダ坂を道なりに進んで海星学園前まで、そこから「付近の史跡を見ていこう」ということで、

オランダ坂とは別の坂道を選択して、

幾つかの史跡をチェックした後、

活水女子大の横に作られた階段坂を下って、再びオランダ坂方向へ。

ここでオランダ坂に戻らずに道なりに(=写真右手方向に)進んでいくと、最終的には新地中華街に隣接する”旧・唐人屋敷”エリアへと通じています。

この階段坂の左手、かつオランダ坂と海星学園前から伸びた”もう一つの坂道”で囲まれたエリアは、東山手甲十三番館や東山手十二番館など、西洋館が密集する一帯となっています。

オランダ坂沿いの西洋館については、別記事にまとめました(参考:オランダ坂付近の西洋館)。

石橋電停付近からオランダ坂を経由して活水女子大学付近まで、坂道周辺には今も近代長崎の足跡がそこかしこに残されていますが、

その坂道を登った後、再びオランダ坂に合流です。

オランダ坂・大浦海岸通側入り口付近

路面電車のメディカルセンター駅と大浦海岸通駅の間に位置する交差点からオランダ坂へと向かうと、

丁度坂道の入り口付近のところに、オランダ坂についての説明等々が置かれた一画があります。

“長崎県新観光百選の地”(日本百選 都道府県別データベース “長崎県新観光百選“)、

“日本の道100選”(日本百選 都道府県別データベース “日本の道100選“)、

“冬鵙や 風が磨ける 石畳”は、鹿児島出身の俳人、大岳水一路さんが東山手のオランダ坂を詠んだ句です。

“オランダ坂”の坂名標の少し先にあるのは、

東山手甲十三番館への入口で、

その向かい側には、“オランダ坂縁の学校”である活水女子大学の通用門が用意されています。

付近にはさらに、オランダ坂に限られない、東山手エリアの総合案内も置かれています。

何ゆえに”がっかり”? 本当に”がっかり”?

少なくとも個人的には、オランダ坂ががっかり観光地だとは全く感じませんでした。

歴史の跡が分かりやすく残されていたこと、石畳の坂道に特有の風情があったこと、かつての居留地時代の名残が今も微かに感じられたこと、周辺にも観光地化したスポットがあったこと、等々。

路面電車の駅付近から始まる石畳の道に、数々の史跡、近代以降の時代の流れを感じさせる坂道からの風景には、むしろ逆にテンションが若干上がったような記憶すらあります。

こと付近の西洋館比較でも、神戸(北野異人館街)ほど観光地化されているわけではない、かといって横浜(山手西洋館)ほど地味なわけでもない、この二者と比較するのであればどちらかというと横浜寄りでしょうか、という程度の程良さは感じました。

現在は総じて「これ、本当に、言うほど”がっかり”か?」みたいなところに落ち着いています。

ただし、という点として。

もし仮にオランダ坂に対して、グラバー通りからグラバー園に通じるような雰囲気を期待したのであれば、その場合には期待のベクトルが別方向に向けられた挙句期待値自体も跳ね上がってしまっている、だとすればそれはそれとしてわからなくもない、そんながっかりならぬ”うっかり”が相当数混じっているのかもしれないな、なんて想像は働きました。