中山道と北国街道、国道18号線

信越大橋と北国街道

旧街道と”大橋”の交差

信越大橋=国道18号線の下には、かつて旧・中山道の脇街道として機能し、長野・新潟間を結んでいた旧・北国街道が通されています。

現在、国道18号線は新潟県上越市の海岸近くから信越大橋や野尻湖傍を経由して、最終的には群馬県高崎市まで延びていますが、高崎から軽井沢までの区間が旧中山道ルートに、軽井沢から先、善光寺や野尻湖を経由し、妙高から上越の海岸へと抜ける区間が旧北国街道ルートに、それぞれ該当します。

旧中山道と旧北国街道、国道18号線

旧中山道は、日本橋と京都を内陸部経由で結んだ大街道で、旧五街道の一つにあたります。

中山道の脇街道であるとは、中山道から分離する形で伸びた街道であることを意味しますが(参考:【旧街道と宿場町】街道整備と江戸時代の旅)、旧北国街道に沿った道は、信越大橋上に通された国道18号線と、ある区間では合流し、またある区間では分離しという形で絡み合いながら、最終的には軽井沢(長野県北佐久郡)の追分(おいわけ)宿まで伸びています(参考:国土交通省関東運輸局 “五街道と主な脇往還“他)。

追分宿は江戸から数えて20番目にあたる中山道の宿場町ですが、中山道の宿場町であると同時に、北国街道の起点にもなっていました。

今の鉄道で例えるのであれば、ターミナル駅に該当する宿場町ですね。

長野県側から新潟県方面に向かうルートでは、追分宿が起点となって、新潟県上越市の高田宿、直江津港、同じく新潟県の三島郡出雲崎町にある出雲崎宿(出雲崎観光協会 “北国街道出雲崎宿“)との間が結ばれていました。

旧北国街道は、既述のようにその道中に善光寺を含みますが、このことからかつては“善光寺街道”などとも呼ばれたようです。

関川関と関川宿

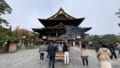

北国街道関川関/関川宿と、新旧の”一の橋”

旧関川宿は、同じく旧北国街道上、野尻湖傍に設置されていた旧野尻宿の隣の宿場町にあたりますが、関川の関所・道の歴史館は、かつての関所・宿場町(旧北国街道関川関・関川宿)が再現されたスポットです。

観光スポットとしての関川の関・関川宿(新潟県観光協会公式サイト “北国街道関川関所「道の歴史館」“)は、国道18号線沿いに広告が出ているので、割とその場の思い付きで立ち寄ることが出来ると思います。

個人的にも、2018年夏のドライブで立ち寄った清津峡(公式サイト)同様、道中の広告を見て寄ることにしたスポットでした。

注意点として、18号線沿いに出された広告を見る分にはそこまで距離があるようには見えない(道を曲がって降りたらすぐ、のようにも見えなくはない)のですが、実際には多少の距離を感じます。道が曲がりくねって進むために余計に時間がかかってしまう、その分の体感が加算されるという形ですが、時間にゆとりを持った訪問がおすすめです。

施設の開館は9時から17時まで。

営業期間は4月10日~11月30日で、期間中は無休です。

一の橋

関所へつなぐ形で作られた木造の橋は、関川の関所ありし頃の一の橋が復元された一の橋です。

そのすぐ隣に架けられた鉄製のトラス橋も、現在同じく一の橋と呼ばれているようです。

ちなみにトラス橋とは、日本では横浜の馬車道に初めて作られた鉄(かね)の橋が持っていたという、桁に△の構造を持つ橋の事です。

新しい方の一の橋の向こうには信越大橋、さらには薄いもやに包まれた妙高の山々も見えています。

一方、関川宿方面にかけられている一の橋は日本の江戸時代を思わせる伝統的な木製の橋で、長寿橋とも呼ばれています。

大まかには、斑尾高原(新潟県)や野沢温泉(長野県)方面の風景ですが、橋を渡る前、橋上、渡った後、一歩歩みを進めるごとに、在りし日の宿場町、関所の中に引き込まれていく気分が高まります。

関川の関/関川宿

一の橋を渡ると、関川の関と宿です(関川の関所 道の駅歴史館公式サイト)。

山と山の間を流れる小さな川(関川)に架けられた木造の橋(一の橋)の先にかつての関所があるので、タイムスリップ感はかなり強めです。

仮にここで大掛かりな”江戸時代ドッキリ”をやられたとしたら、割と本気で信じてしまいかねない雰囲気がありました。

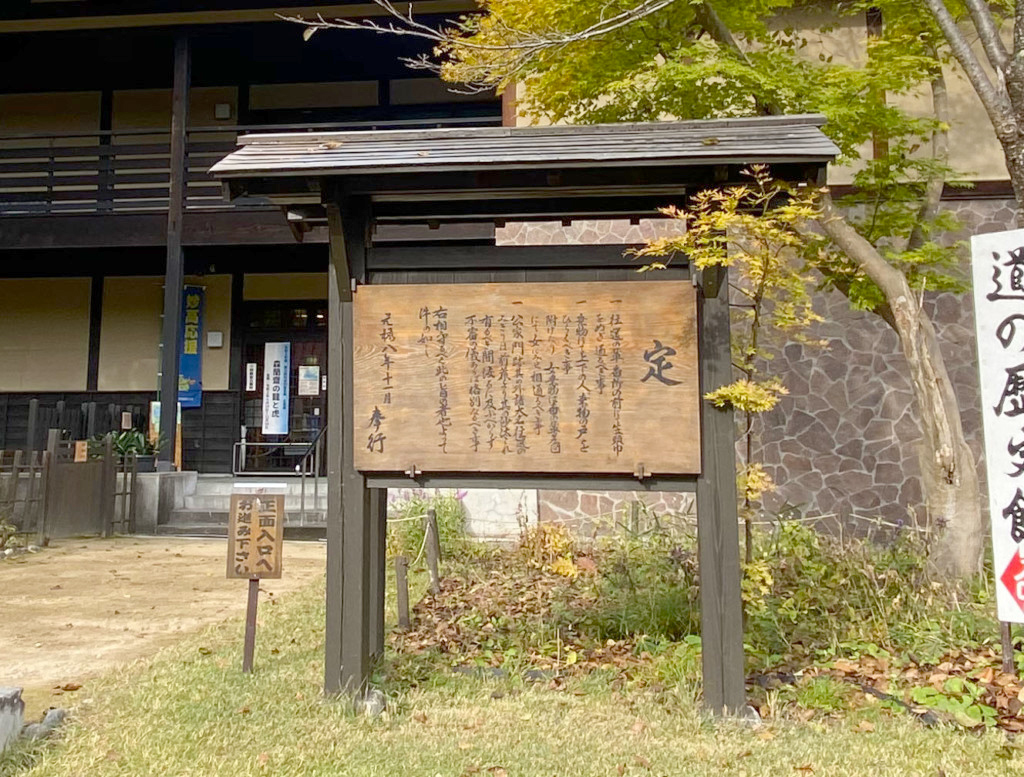

道の歴史館(妙高市公式サイト)前に掲げられているのは、江戸時代の高札風注意書きで、日付は元禄八年十一月となっています。

おそらくは、レプリカですね。

日付自体は五代将軍徳川綱吉の時代、赤穂浪士の討ち入り(元禄十五年)の7年前、ギリギリ17世紀(1695年)です。

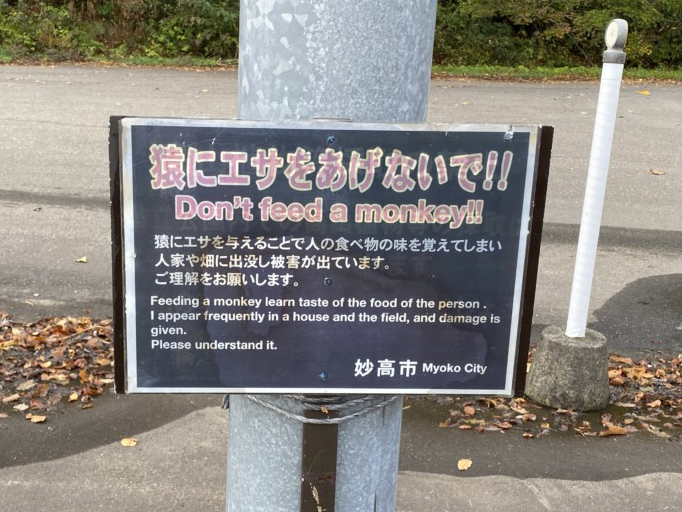

野生の猿による食害

余談として、関川関の傍ではこんな看板を見かけました。

野生の猿の食害は、割と深刻なものとなっているようです。