この記事を読むのに必要な時間は約 2 分4秒です。

【秋の妙高安曇野ドライブ旅 その6】信濃大橋、関川の関、野尻湖

信越大橋

休暇村妙高(公式サイト)をチェックアウト後は、次の目的地である善光寺を目指して一路長野方面をへと車をひた走らせることとなったのですが、その道中、信越大橋(土木学会関東支部新潟会公式サイト “信越大橋“)という巨大な橋を通過しました。

信越大橋は、新潟県・長野県の山間部という日本有数の豪雪地帯にあって、度々発生する豪雪による交通障害を解消するため、平成9年(1997年)に開通した(前掲サイトより)という、比較的新しい橋です。

その全長、なんと902メートル!

ぱっと見で巨大なことがわかる、見た目新しくは見えるものの、既に程よく周辺風景になじんだ橋でもあったということからか、どこか素通りを惜しませる存在感がありました。

ということで、橋を渡りきったところに用意されていたパーキングスペースに車を停めて、少し周辺を歩いてみることにしました。

パーキングに立てられた紅白のスノーポールにも雪国らしい”ならでは”感を感じますが、ちなみに”スノーポール”は、2~3メートル級の積雪の中でも道幅と道の通された方向が分かるようにと、道路の端に立てられた目印です。

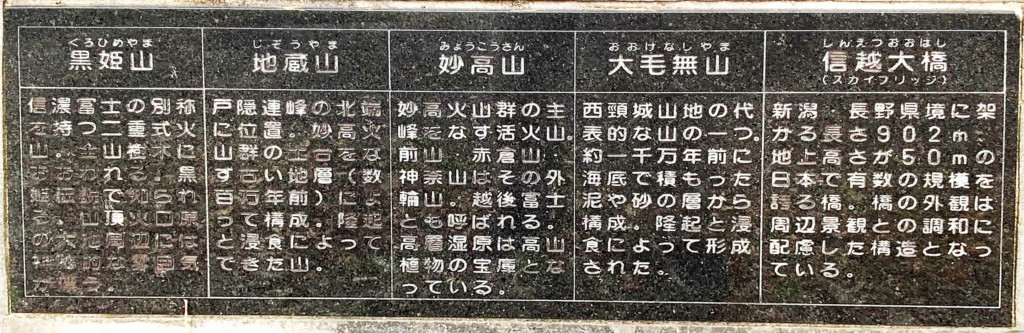

信越大橋の向こうにそびえているのは、つい昨日まで身近に見ていた妙高の山々です。

妙高(新潟県)側からだと橋を渡りきってすぐのところ、長野県側からだと橋を渡る手前当たりの位置からの風景ですが、

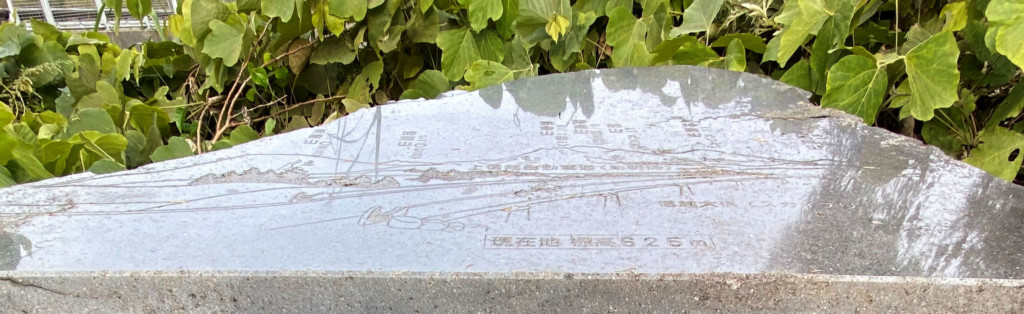

この位置から望めるそれぞれの山についての簡単な説明が付されています。

橋の親柱にはナウマン象のレリーフが埋め込まれ、

角をイメージした形に造られています。

ここから割と近い距離には、ナウマン象の化石が発掘された野尻湖(信州しなの町観光協会公式サイト “野尻湖“)があります。信越大橋から野尻湖までは車で精々10分程度という距離ですが、そもそも信越大橋の途中からは、住所自体が長野県上水内(かみみのち)郡信濃町”野尻”となっているようです。

北国(ほっこく)街道・関川(せきがわ)の関/関川宿

別記事に移転しました(北国(ほっこく)街道・関川(せきがわ)の関/関川宿)。

野尻湖

時間の都合上、湖畔から湖を少し眺めるだけの訪問となってしまいましたが、多少雲が多めの、朝の野尻湖畔です。

野尻湖は、前記した信越大橋から車で10分程度のところに位置しています。あいにくの天気ではありましたが、湖畔では紅葉も盛期を迎えていました。

湖のほとりにはナウマンゾウ博物館(野尻湖ナウマンゾウ博物館公式サイト)がすぐ傍にある他、かつての北国街道の野尻宿の跡も、この付近にあるようです。