三浦半島と海蝕洞窟

洞窟とは、地下にある空間のうち入り口の大きさよりも奥行きが深いものを指しますが、このうち海の波によって崖面が削られた洞窟が海蝕洞窟と呼ばれます。

四方を海に囲まれた日本では全国各地に存在するタイプの洞窟ですが、三浦半島では1924年に初めて東京湾沿い(横須賀市鳥が崎)にて発見されて以来発掘調査の対象となっていて、弥生時代から古墳時代にかけて使われていた道具が数多く出土しています。

県立歴史博物館で行われていた今回の特別展『洞窟遺跡を掘る』では、三浦半島(東京湾沿いと、特に南端)の海蝕洞窟にて出土した原始時代の人類の生活の跡が、多数展示されていました。

出土作業関連

会場内の様子

特別展示室に入るなり”工事中”の雰囲気を醸すカラーコーンと立ち入り禁止バーで作られた一画があるので、一見しただけだと、なんとなく「準備中コーナーがあるのかな」ということが伝わってくるのですが、

実は展示はここから始まっています。

出土したあとに振り分けられた出土品と、

作業に使う道具等々。

このライブ感強めの展示も演出のうちですということで、展示品が一気に身近なところに引き上げられた上で出土品が展示されたコーナーへと続きます。

先史と歴史、放射性炭素年代測定法

未だ人類の祖先が文字を使用していなかった時代は、”人類が文字を使用する前の時代”、つまり文献資料で解釈することが出来る“歴史”時代に先立つ時代だったということで先史時代(=原始時代)と呼ばれます。

先史時代を生きた人々のあり方は生活跡(遺跡や出土品の様子)から推定されていますが、”推定”にあたっては、出土品が使われていた時期を知るための手段として“放射性炭素年代測定法”が用いられています。

本来その出土品に含まれているはずの”ある特定の成分”、より具体的には、自然界にごく微量存在する炭素の同位体(同位体について、後述)である14Cの残存量(逆に言えば、減り具合)を調べることによって、出土品の”鮮度”を明らかにするという手法ですね。

放射性同位体と半減期

同位体とは、原子核の構造、より具体的には通常の原子とは中性子の数が異なる原子の呼称です。

炭素原子には通常の炭素原子(12C)の他、中性子数の異なる二つの同位体(13Cと14C)が存在しますが、”C”の左斜め上についている“12、13、14”は、それぞれ原子核内の“陽子+中性子”の数を表しています。

この違いは、3つの炭素原子(12C、13C、14C)の陽子の数はいずれも6個であることに対して、中性子の数がそれぞれ12Cが6個、13Cが7個、14Cが8個と異なっていることからくるものですね。

この3つの炭素原子のうち特に14C(原子核内に6個の陽子と8個の中性子を持つ炭素原子)は、“元々不安定な状態で自然界に存在しているため、より安定した状態を自発的に目指そうとする”特徴、具体的には“原子核中の中性子が放射線を出しながら崩壊する”という特徴を持っていますが、このことによって放射性同位体と呼ばれています。

12Cの放射性同位体である14Cは原子核中の中性子が放射線を出しながら崩壊し、“5730年で元の量の半分が14Cではなくなってしまう(=別の原子に変化してしまう)”という変化を起こしますが、この期間(例えば14Cであれば5730年)は”半減期“と呼ばれます。

少々前置きが長くなりましたが、年代特定においては、この14Cの持つ”半減期が5730年である”という特徴が利用されます。

放射性炭素年代測定法のメカニズム

- 12Cの同位体である14Cは、中性子が放射線を出しながら崩壊し、陽子となっていく性質を持つ

- 14Cの中性子が減って陽子が増えることによって、14Cは14Nに変化する

- 5730年経つと、元の量の半分が14Cから14Nに変化する

加えて、

- 死滅してしまった動植物の体内では、新たに14Cが補充されることがない

その結果、出土品に含まれた14Cの減り方を調べることによって、出土品の年代を特定することが可能となるのですが、その際には、14Cとは対照的に安定した元素である12Cとの同位体比が利用される形となります。

要するに、

- 12Cがこれだけ残ってるなら14Cはこれだけ残ってるはずだ

- にも関わらず、既に出土品にはこれだけしか残されていない

- ということは、既にこれだけの分量の14Cが崩壊してしまったんだ

- よって年数の経過はこれだけだ

という理屈によって、年代が特定される運びとなるんですね。

余談として、今では考古学等の世界で当たり前のように利用されているこの方法(放射性炭素年代測定法)は、カリフォルニア大学バークレー校のウィラード・リビー博士によって1949年に開発されました。

同博士はこの業績によって1960年にノーベル化学賞を受賞しています(THE NOBEL PRIZE “Willard F. Libby“)が、天才の発想・着眼がもたらした、まさに神目線の”判定法”ですね。

出土品の展示

弥生時代の三浦半島

弥生時代の三浦半島では、既に現生人類の祖先による活発な活動が行われていたようです。

弥生時代の特徴というと”農耕生活が定着したこと”がしばしば挙げられますが、だから狩猟が無くなったのだとはならず、狩猟は狩猟で並行して行われていました。

三浦半島では特に海での漁も活発に行われていたようで、海産物を用いた道具の展示や、食べた後に残された貝殻や骨などの展示も行われていました。

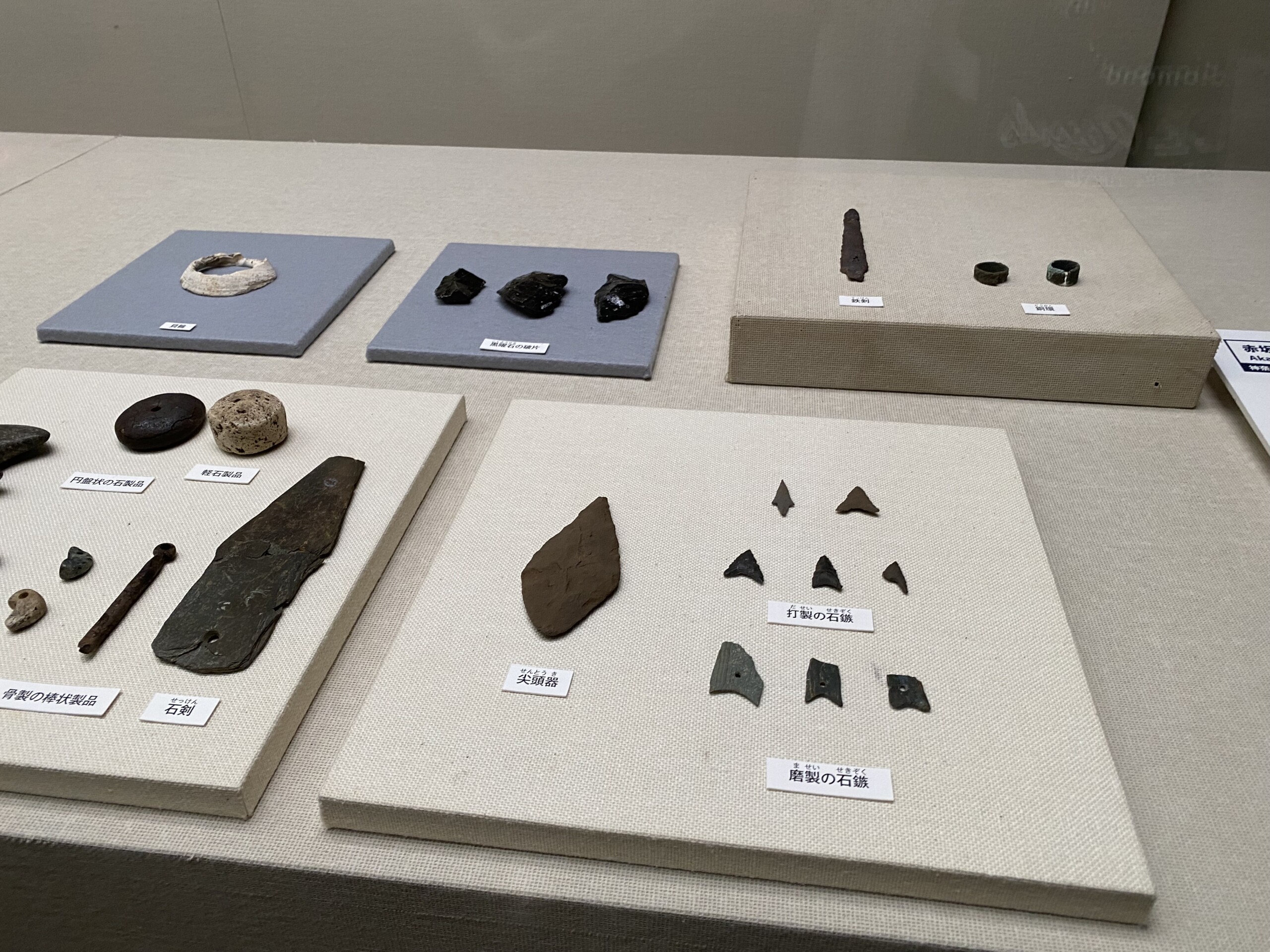

磨製石器

ただ単に打ち砕かれただけではなく、磨かれた跡が見える磨製石器が、

石斧と共に展示されていました。

尖頭器・石鏃・貝刃

弥生時代の三浦半島では、海産物だけではなく野生動物も食用とされていたようで、旧石器時代から使われている尖頭器や打製の石鏃(せきぞく。矢の部分)と磨製の石鏃、

さらには貝殻が道具として使われた貝刃なども展示されていました。

石鏃は、道具としては縄文時代の草創期以来使われている道具ですが、その道具が進化している様子も見て取れます。

三浦半島の遺跡の出土品の特徴として、貝殻に関するものが多いことも挙げられるようですが、貝刃は、貝殻の縁がのこぎり状に加工されたものです。

このほか、貝包丁や匙形の貝も出土されているようです。

弥生土器・土師器・須恵器

土器の展示では、日常生活用途として使われた土師器や、

祭祀用・副葬品として用いられた須恵器の他、

さらには弥生中期(紀元前5世紀から3世紀半ば)に作られた弥生土器など。

日常に土器が用いられて久しくなった時代に使用された土器の展示もありました。

弥生土器は、縄文土器に比べて薄型で硬く、赤褐色をしていることに特徴があるとされていますが、今から約5000年ほど前に誕生した縄文時代中期(5000年~4000年前)の縄文式土器に比べると、その違いが一目瞭然です。

卜骨・勾玉

日常生活まわりの道具から毎日の生活のあり方が推定されるほか、他地域からの文化の流入や当時の交易状況を思わせるものとして、動物の骨を使った”骨占い”で用いられた卜骨や、

ヒスイで作られた勾玉(装身具)の展示もありました。

卜骨を使った占いは中国大陸から伝わり、弥生時代の日本で広まったものだといわれていますが、大陸経由の文化は三浦半島にまで伝わっていたようです。

(参考:神奈川県立歴史博物館 『特別展 洞窟遺跡を掘る 海蝕洞窟の考古学』)