海岸傍の護国神社

新潟縣護國神社(公式サイト、公式Instagram)は、

“新潟島”の海岸線付近、マリンピア日本海などに隣接する護国神社です。

観光循環バス(公式サイト)の“護国神社入口”すぐ傍のところに位置しています。

明治新政府の成立に貢献し殉職した人々を祀る”招魂社”として1868年(明治元年)に設立され、1875年(明治8年)に新潟招魂社となった後、1939年(昭和14年)に”新潟縣護國神社”となりました。

1869年(明治2年)に”東京招魂社”として設立され、後1879年(明治12年)に明治天皇の命名によって現在の名となったという“靖国神社”と同種の由緒を持つ神社ですが、戊辰戦争を経て政権を掌握した新政府側が”賊軍”と位置付けたことから鎮魂の対象に幕府側の殉難者が含まれない点は、護国神社や靖国神社、ひいては明治新政府を成立させたいわゆる”明治維新”が持つ特徴(そこに意図的に作られた歴史の断絶があるという、教科書ではあまり語られない近代史の暗部)を色濃く物語ります。

入り口の鳥居付近には、設立当初を思わせるような定書の立て板が残されていますが、“車馬”とは車を引いた馬(馬車一般)のことを指しますが、新潟で現在地に”招魂社”が出来た頃、当時の日本国内はまだ鉄道開通の前夜でした(参考:日本初の鉄道開通へ)。

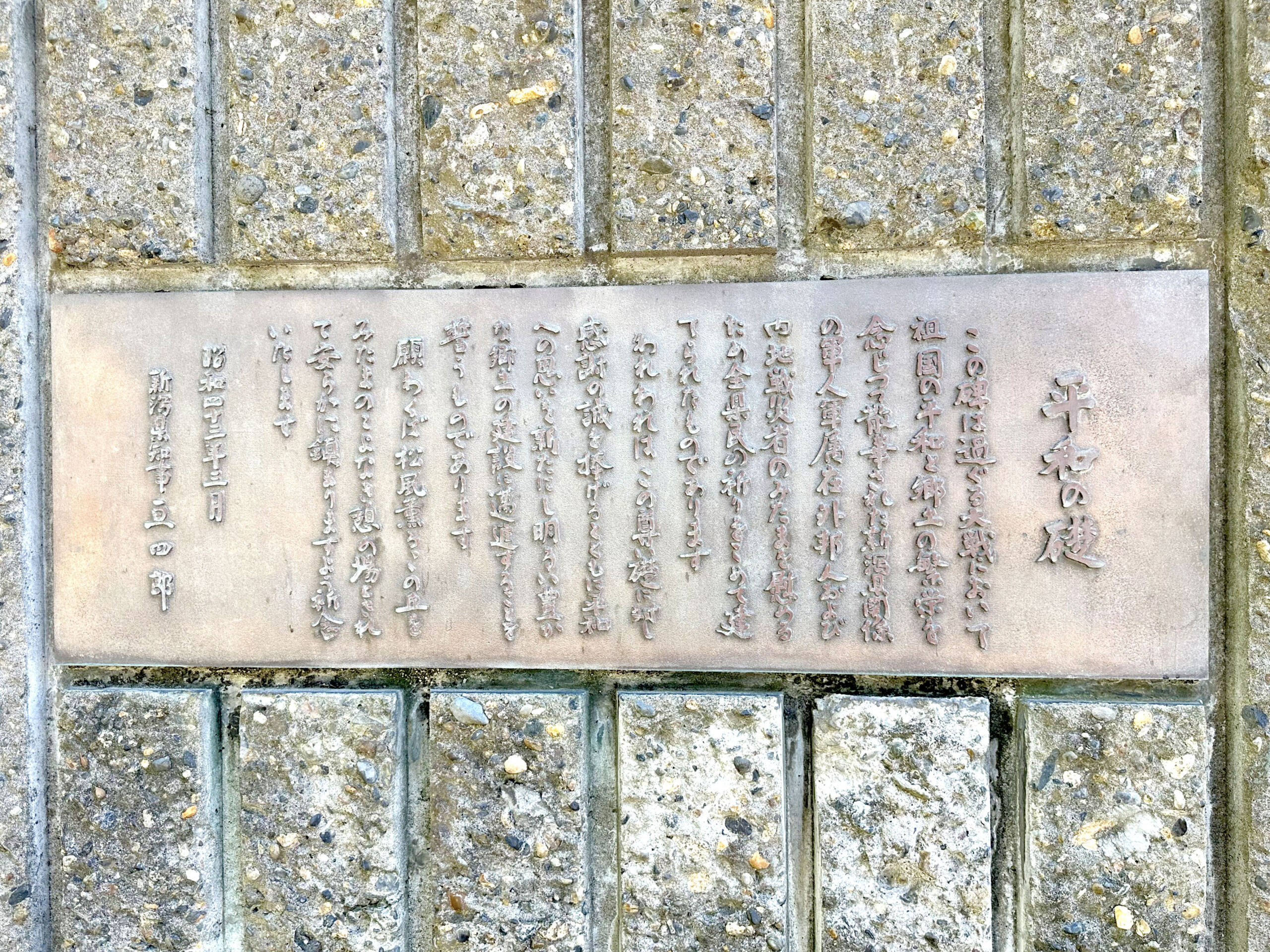

境内には、第二次世界大戦の戦没者慰霊碑があります。明治期以降、靖国神社・護国神社では国難に準じた戦没者を均等に祀るようになった証として残されたもので、

“礎”は、昭和も半ばを過ぎた時期に作られました。

今も、境内の一角に残されています。