北鎌倉の縁切寺

about 東慶寺

ロケーション

概要

JR横須賀線・北鎌倉駅傍にある東慶寺(公式サイト)は、1285(弘安8)年、円覚寺を創建した鎌倉幕府第八代執権・北条時宗の妻である覚山尼(かくざんに)によって開山され、鎌倉幕府第九代執権・北条貞時によって開基されました(参考:開山と創建(開基))。

“覚山尼”という法名は、円覚寺を開山した無学祖元が付けたものだといわれています。

縁切寺として

現在は禅宗(臨済宗円覚寺派)のお寺となっている東慶寺一流の由緒として、かつては約600年の間、縁切りを望む女性のための駆け込み寺=縁切寺だったという点が挙げられます。

結ばれた男女の縁の全てが良縁であればそれに越したことはありませんが、数ある良縁の中に一定数の悪縁が混じっていることもまた、世の常です。かといってそれを女性側から切りたいなどという場合であっても、封建制度(土地を介して主君と家臣が結ばれた主従関係)が社会の仕組みに組み込まれていた時代には、原則として男性側から女性側に対する意思表示がなければ離縁が成立しませんでした。

その時代の離縁の”例外ルート”にあたっていたのが、縁切寺と呼ばれる特定のお寺に女性が駆け込み、かつ三年間寺社での修行を積むという方法です。

そうすることによって最終的に女性側からの意思で縁切りが実現したという、そんなお寺として機能していたのが東慶寺だったんですね。

その昔は“出雲にて結び鎌倉にてほどき””悔しくば訪ねてきてみよ松ヶ丘”などと、縁にまつわる願掛けと実情が川柳で謳われたこともあったようですが、”出雲”とは縁結びの神様である大国主大神(おおくにぬしのかみ)が祀られた出雲大社(公式サイト)、”鎌倉にて”の鎌倉が東慶寺にあたります。

そんな東慶寺ですが、1871年の寺社領上知令(いわゆる廃仏毀釈)をきっかけとして、1902年(明治35年)に尼寺としての役割を終えることになりました(参考:東慶寺公式サイト “東慶寺のこと“)。

東慶寺・境内

山門

山門へと続く、短いながらもどこか俗世間と隔絶されたイメージを与えてくるように見えなくもない階段と、かといって特に厳ついわけではない、どこか優しいイメージを与えてくるようにも見える山門のアンバランスさ、

双方のイメージの総和に、ぱっと見が伝える東慶寺一流の個性が宿っています。

境内へ

現在の”元・尼寺”東慶寺は、一年を通じて様々な花が楽しめる、紅葉の季節である秋は紅葉が楽しめるお寺となっています。

山門から伸びた参道上には、金仏が置かれていますが、

そのすぐ右手にある本堂前の門の上では葉が色づいています。

なお、東慶寺の旧仏殿は、1907年=明治40年に横浜・三渓園に移築されています。

用堂尼墓所

東慶寺の歴史上大きな出来事としては、後に建武の新政を興すことになる第96代天皇・後醍醐天皇の皇女が、第5世の住職・用堂尼(ようどうに)として東慶寺に入寺(にゅうじ)したことが挙げられます。

後醍醐天皇皇女=用堂尼の墓所は現在も東慶寺内にありますが、以後の東慶寺は「松ヶ岡御所と称され、寺格の高い尼寺として名を馳せる」(東慶寺の由緒書きより)と、室町時代には鎌倉尼五山第二位に列せられました。

余談として、現在東慶寺以外の”鎌倉尼五山”は全て廃寺となっていますが、うち元”尼五山第一位”の太平寺の仏殿は、宋の建築様式・唐様を採用した仏堂としては日本最古のものです。

現在、同仏堂は鎌倉五山第二位・円覚寺境内に移築され“舎利殿”(国宝指定)となっています。

参考

- かまくら春秋社『鎌倉の寺小事典』(平成13年6月27日)

- 文化遺産データベース “円覚寺舎利殿“

天秀尼と東慶寺、”天下人”たちと鎌倉の縁

江戸時代の東慶寺は、太閤・秀吉の実子である豊臣秀頼の娘(俗名不詳)との間に縁が出来たことによって厚遇を受けるのですが、こと“東慶寺と豊臣家の縁”を豊臣家の歴史として見た場合には、そこにはやや因果な含みが残されていることもわかります。

天秀尼と東慶寺

大坂夏の陣(慶長20年=1615年)後。

太閤・秀吉の実子である豊臣秀頼と、秀頼の実母、かつ”秀頼の娘”の祖母にあたる秀吉の側室・淀殿が共に自害したことによって戦国大名・豊臣家は滅亡しますが、命を救われた“秀頼の娘”(=淀殿と秀吉の孫)は、まずは尼僧として東慶寺に預けられ、後に20世住職”天秀尼(てんしゅうに)”となりました。

徳川幕府二代将軍・徳川秀忠(家康の実子)の娘・千姫が天秀尼の義母だった、逆にいえば天秀尼が千姫の養女だったために命を救われたのだということで、豊臣家とも徳川家とも縁を持っていた天秀尼には、鎌倉・東慶寺に新天地が用意されました。

結果、“千姫”との縁は単に天秀尼の命を救っただけでなく、東慶寺が徳川家の手厚い庇護を受けることにもつながったようです。

天下人たちと鎌倉の縁

豊臣家と鎌倉の地に最初の縁が出来たのは、秀吉の天下統一を目前に控えた”小田原攻め“=小田原征伐(1590年=天正18年)後のことです。

1582年の本能寺の変と同年の山崎の戦い後、大阪城の築城が始まったのが1583年。

長宗我部元親を相手取った四国平定、および関白就任が1585年、島津氏を筆頭とする九州の有力大名を相手取った九州平定、およびときの秀吉の勢いの象徴ともいえる聚楽第(参考:臨春閣)の竣工が1587年。

1590年の小田原攻め・奥州平定を挟んで翌1591年には甥の秀次(参考:月華殿と伏見城)に関白職を譲って太閤となるなど、”鎌倉入り”当時の秀吉は、もはや現実のものとなった天下統一が目前に迫っていたという全盛期にあったんですね。

小田原征伐は、鎌倉で代々執権を務めた北条氏相手の戦いではなく、戦国武将・北条早雲を祖とする後北条氏が滅亡した戦いですが、小田原征伐後の秀吉は、当時伊達政宗が支配していた奥州を平定する道すがら、はじめて鎌倉入りしました。

この時には鶴岡八幡宮を参拝し、修理を命じるなどしたようですが、そんな“鎌倉入り”の約10年後。

秀吉の死去(1598年)を契機として”豊臣家による天下統一”は暗転し、”関ヶ原”(1600年)の15年後には豊臣家自体が滅亡に追い込まれることとなります。

ピークにあった戦国武将・豊臣秀吉が初めて縁を持った”元祖・武家政権誕生の地”に、やがて”尼寺を任された孫娘との縁”ができることになったというあたり。

“兵どもが夢の跡”というには少々異質さを感じなくもありませんが、豊臣家にとってはなんとも因果なものだとも取れるところですね(参考:春日局と南光坊天海)。

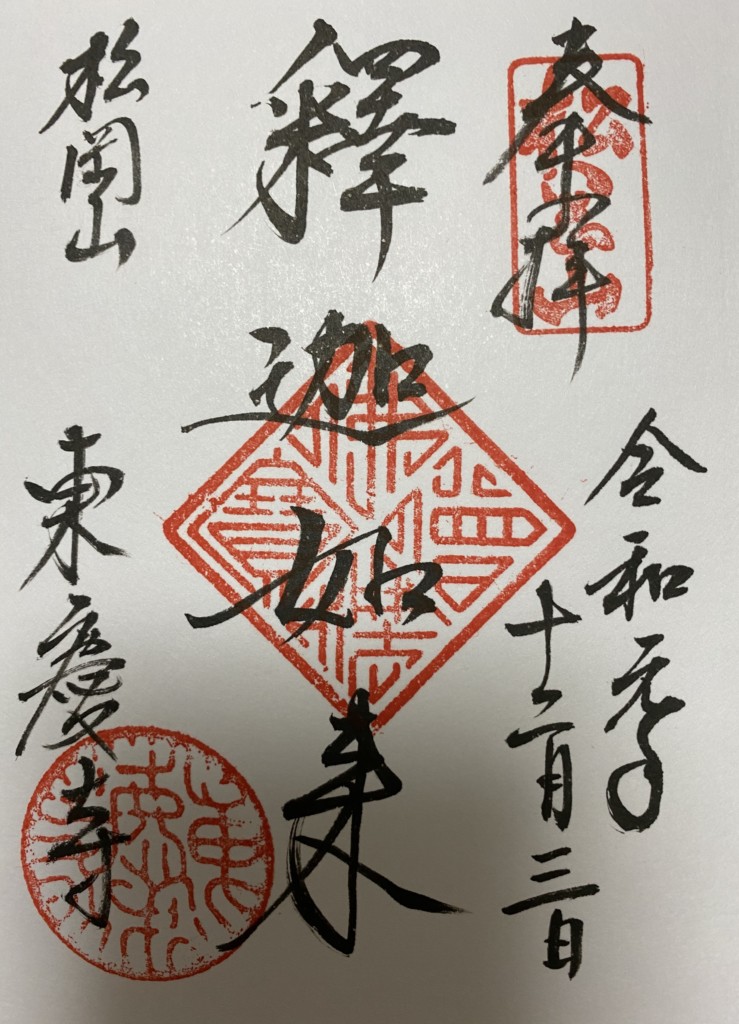

東慶寺・御朱印