馬車道商店街と周辺エリア

馬車道商店街エリアと”横浜開港”

現在の馬車道商店街一帯は、開港場傍の”馬車の発着場”としてその歴史が始まりました。

日本大通り地区や山手/山下地区、元町地区と並び、開港後の横浜でほぼ最初期以来栄えてきたという“文明開化はじまりの地”の一つに該当しますが、元々の地の利によって”生糸”や”金融”で繁栄の端緒が開かれた後、やがて商店街としての”馬車道”がブレイクの時を迎えます。

今も残る建築物は残念ながら関東大震災(1923年=大正12年9月1日)後に竣工されたものがほとんどなのですが、現在も商店街内に遺された歴史的建造物のほぼ全てが旧・銀行だったことは、かつて活況を呈していた生糸貿易の名残を今に伝えています。

開港場を含む交通網はやがて初代横浜駅(現・桜木町駅)を起点とした鉄道主体のものへと変化し、最終的には“港と東海道をつなぐ”という初代横浜駅・現桜木町駅の役割自体も終焉の時を迎えることになるのですが、それは”馬車道”が発展の一途をたどっていた開港当初にあっては、まだまだ先のこととなる話しです。

参考

はじまり

“開港場・横浜”と東海道、さらには神奈川宿(神奈川湊)を結ぶ交通を整備することが急務とされた幕末期。

横浜-神奈川を結ぶ渡し舟に次いで整備されたのが、“横浜道“を利用した馬車交通です。

横浜道は、”江戸と京を結ぶ大動脈である東海道”と”新規に開かれた開港地・横浜”の間を一本につなぐ役割を果たしたという、“横浜港”を東海道に乗せるための連絡路に該当しますが、その横浜道において“横浜側の起点”(馬車の停車場)となったのが現在の馬車道エリアでした。

現在の“馬車道”商店街の命名もまた、この歴史(馬車の発着場として近代を迎えたこと)が由緒となっています。

参考

“文明開化”の流入口として

年号が明治に代わって間もない頃。

ときの港町・横浜を巡る交通事情と絡めるのであれば未だ鉄道開通前夜だった時代、氷水や清涼飲料水、さらには洋書の販売といった”開港地傍ならでは”の商売や、西洋料理の外食店や写真館の開業などが、現在の馬車道商店街エリアやその周辺で始まります。

アイスクリームやガス灯など、”馬車道エリア経由の日本初”として著名な名物は、概ね明治前半期までに入ってきたものです。”商店街”という規模でこそなかったものの、既に当時の馬車道エリアには、この手の商売がボチボチ成立する程度の活気はあったのでしょう。

同時期には“国内日刊新聞の発祥”(現在、市役所傍に記念碑が設置されています)も記録されていますが、アイスクリームは明治2年、”日刊新聞”は明治3年、余談として、国内初の機械製氷は明治12年に現在のみなとみらい線・元町中華街駅傍で始まっています。

参考

“馬車の発着場”から馬車道商店街へ

馬車はやがて東京湾上に整備された定期航路を上回る足へと成長するのですが、明治に入るとほどなく鉄道が開通し、やがて”交通インフラの主役”の座も馬車から鉄道へ推移します。

とはいえ、もちろん、全てが一足飛びに進んだわけではありません。

東海道線が神戸まで全通するのは明治23(1890)年、鉄道敷設が国内で活発化するのは明治中期以降、東京駅の開業に至っては大正3(1914)年の話しです。

ということで、国内の物流・交通では、開通と同時にのっけから鉄道一強状態になったというよりは、船舶や馬車交通、人力車などとの併用期間が緩やかに継続することとなりました。

そもそも鉄道は旧東海道をなぞらえる形で敷設計画が進められていたため、横浜港から馬車道へ伸びた道、および馬車道の先に伸びた横浜道についても、東海道と共にそのまま活かされる形となって、現在の馬車道エリア一帯には、ほどなく商店街としての盛期が到来することになりました。

時あたかも明治の後半期のことです。

参考

- 【街歩きと横浜史】鉄道以前の交通手段 -海路と陸路-

- 【街歩きと横浜史/JR桜木町駅傍】鉄道開通と鉄道創業の地(前)

- 【街歩きと横浜史】旧横濱鉄道歴史展示 -110形蒸気機関車-

- 西川武臣『横浜開港と交通の近代化』(日本経済評論社、2004.11.25)

- 及川慶喜『日本鉄道史 幕末・明治篇』(中公新書、2014.5.25)

生糸貿易と旧銀行群 -その昔の馬車道、本町通り-

現在の馬車道商店街界隈には、”馬車の駅”あるいは”開港場傍の商店街”としての歴史の他、“生糸の街”および”金融街”としての歴史があります。

富岡製糸場がリードした生糸産業が近代日本の貿易をけん引していたことによるもので、貿易港・横浜においても地場産業としての横浜スカーフが名産品となるなど、戦後まもなく自動車・電化製品等が輸出品目のトップになるまでの日本にとって、基幹産業の座にあったのが”生糸”でした。

ということで、輸出用の生糸が集まる港となった横浜には国肝煎りの生糸検査所(現・馬車道エリア)が作られたほか、貿易(輸出入)のための金融機関も林立します(現在の本町通り界隈から、後に現在の馬車道商店街へ)。

生糸検査所とは、明治29(1896)年に当時の農商務省の管轄下、旧”生糸改会社”が母体となった官立(=国立)の組織で、生糸の完成品の品質チェックを役割としていました。

生糸改会社は、明治6(1873)年に設立された、生糸商人の同業者組合です。

生糸改会社を母体とした生糸検査所と同様の機能を持つ部署は、関西の貿易港である神戸や、生糸の原産地である富岡(製糸場)にも置かれています。

参考

- 横浜スカーフ公式サイト “横浜スカーフの歴史“

- 【街歩きと横浜史】その昔のみなと横浜

- 【ドライブto新潟 初日】ドライブ最初の目的地、世界遺産・富岡製糸場へ

- 【開港都市・神戸の風景】”KIITO”と旧・生糸検査所

- 国土交通省関東地方整備局 “横浜第二地方合同庁舎“

旧生糸検査所

旧・生糸検査所が復元された赤レンガの建物は、馬車道商店街の入り口付近、交差点の向こう側に位置しています。

現在は横浜第二地方合同庁舎として機能し、財務省、国交省、防衛省等々、中央官庁の出先機関が入居するビルとなっていますが、

万国橋通り沿いから見た正面玄関の車寄せの上には、今も”ふ化した蚕=カイコガ”がデザインされたエンブレムが置かれています。

参考

- 【横浜街歩き】万国橋通り

- 横浜第二地方合同庁舎(国土交通省・国土交通省関東地方整備局)

旧第一銀行横浜支店

古代ギリシャの建築方式を模倣した作りが目を引く、かつて“第一銀行横浜支店”だった建物は、昭和4(1929)年に竣工しました。関東大震災(1923年発生)の被災後、旧生糸検査所が現在の位置に作られた(1926年=大正15年)直後の時期ですね。⠀

建物自体は馬車道商店街やみなとみらい線・馬車道駅すぐ傍、新市役所の並びに位置していますが、入り口は駅・市役所側から見た場合には一番遠いところの角に位置しています。

外から見たイメージと建物内部の雰囲気は、おおむね一致していて、

どこか荘厳さを感じさせるものでありつつも、天井が高いこととも相俟って、開放感のあるスペースともなっています。

参考

- みなとみらい線 馬車道(横浜市役所)駅 -駅基本情報、ロケーション、交通案内-

- 横浜市公式サイト “市庁舎のご案内“

旧富士銀行横浜支店(現・東京藝大大学院映像研究科・馬車道校舎)

馬車道商店街の入り口付近にあるのが旧・富士銀行横浜支店の建物です。

前記した旧第一銀行横浜支店と同じく、昭和4(1929)年に建てられました。

共に関東大震災の被災から6年後のことです。

平成13(2001)年まで旧富士銀行として機能した後、翌2002年に横浜市が取得し、さらに2003年には市認定の重要文化財に指定されました。⠀

平成17(2005)年以降は、東京藝大大学院・映像研究科の馬車道校舎として使われています。

参考

- 東京藝大大学院・映像研究科公式サイト “アクセス“

馬車道大津ビル

旧富士銀行横浜支店の右隣にある建物(馬車道大津ビル)は、昭和11(1936)年竣工の旧東京海上火災保険ビルです。

「馬車道の歴史的景観を構成している」として、平成12(2000)年に横浜市認定歴史的建造物に指定されました。

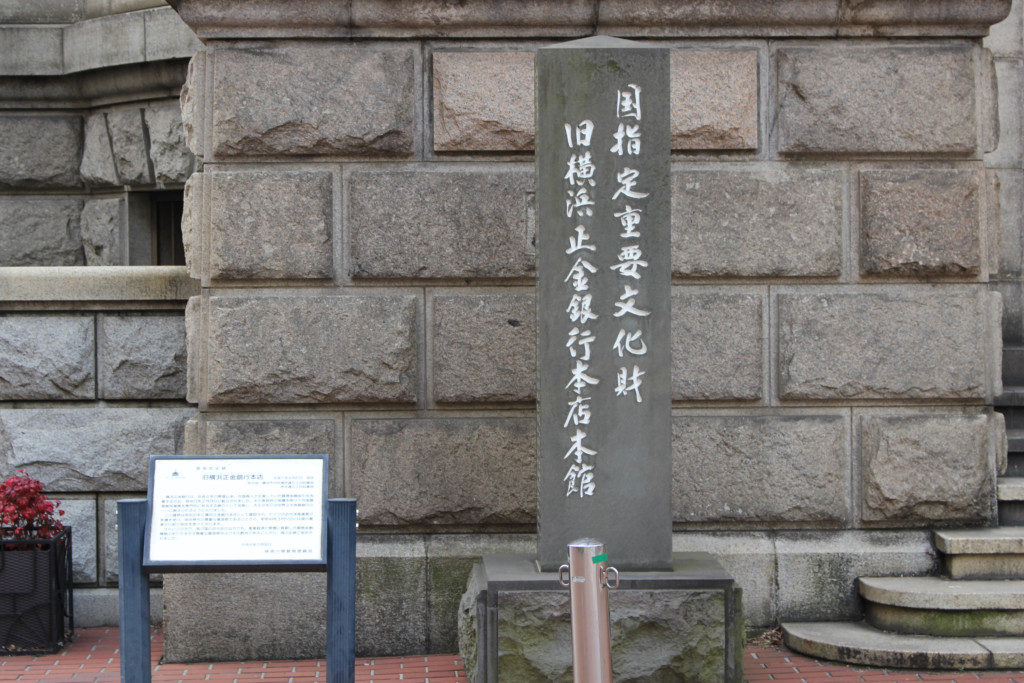

旧横浜正金銀行本店ビル(現神奈川県立歴史博物館)

神奈川県立歴史博物館の建物は、かつて横浜正金銀行の本店ビルとして使われた建物です。

時あたかも商店街としての馬車道が繁栄の時を迎えようとしていた明治32(1899)年に着工、明治37(1904)年に竣工しました。

横浜正金銀行自体は貿易の決済業務(国際金融取引)を扱う特殊銀行として設立され、公正な外国為替での決済(外貨決済)がその目的とされました。

設立年は明治13(1880)年で、銀行名に付された“正金”は現金を意味します。

主な歴代頭取には、日銀総裁・横浜正金銀行頭取を兼務後に蔵相から首相となった高橋是清、後に日銀総裁・蔵相となった井上準之助、副頭取には慶応義塾塾長を務め、現在の上皇陛下の皇太子時代に教育係(=東宮御教育常時参与)を務めた小泉信三など、その時代の要人を多く含みます。

大正8(1919)年には世界三大為替銀行に数えられるまでに成長したこととも併せ、当時の日本経済が横浜正金銀行に寄せた期待のほどをうかがわせるものがありますが、全盛期にはアメリカ、欧州、東南アジア、中国大陸など世界の各地に多数の支店を持っていました。

残念ながら昭和21(1946)年12月に営業停止となって普通銀行に改組され、旧東京銀行(現・三菱UFJ銀行)の母体となります。⠀

“三大為替銀行”、残り二行は英植民地時代の香港に設立された香港上海銀行、イギリスのチャータード銀行(現在のスタンダードチャータード銀行)で、ともにイギリスにルーツのある、現存する銀行です。

昭和44(1969)年、旧横浜正金銀行本店本館の建物は、国指定の重要文化財となりました。

馬車道商店街沿いには、案内書きも用意されています。

参考

- 神奈川県立歴史博物館公式サイト

- 神奈川県立歴史博物館(馬車道駅最寄り、馬車道商店街内)

- 神奈川県立歴史博物館公式サイト “横浜正金銀行のあゆみ“

- 香港上海銀行日本語版版公式サイト

- スタンダードチャータード銀行日本語版公式サイト

旧横浜正金銀行本店ビル周辺

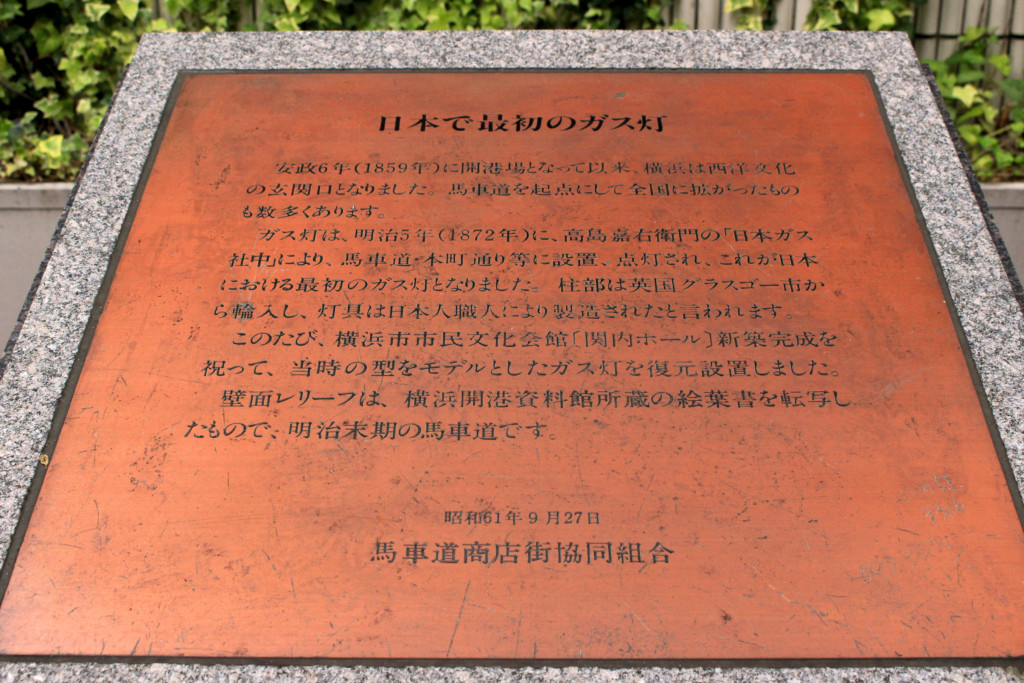

馬車道側入り口付近には、馬車道に日本初のガス灯がともされたことを記念して作られた、イギリス・シェフィールドパークに置かれているものと同型のガス灯が設置されているほか、

通りを挟んだ向かい側の歩道沿いには、”牛馬飲水”と書かれた馬の水飲み場(遺構)が置かれています。”牛馬飲水”は、鉄道開通前の馬車道が乗合馬車の発着場だった頃の名残りですが、レストラン兼バー兼喫茶店”馬車道十番館”前にも、同タイプのものが置かれています。

馬車道側からだと裏手にあたる県立歴史博物館入り口付近には、山下町の旧居留地跡から出土した「オランダ製の大砲型・錨」というマニアックな一品も置かれています。

参考

旧川崎銀行横浜支店

馬車道沿い、旧横浜正金銀行本店の隣には、旧川崎銀行横浜支店ビル(現・損保ジャパン横浜馬車道ビル)があります。かつての銀行の建物は大正11(1922)年に建てられましたが、現在は、”正面の二面”のみが残されています。

“日本初”と老舗店

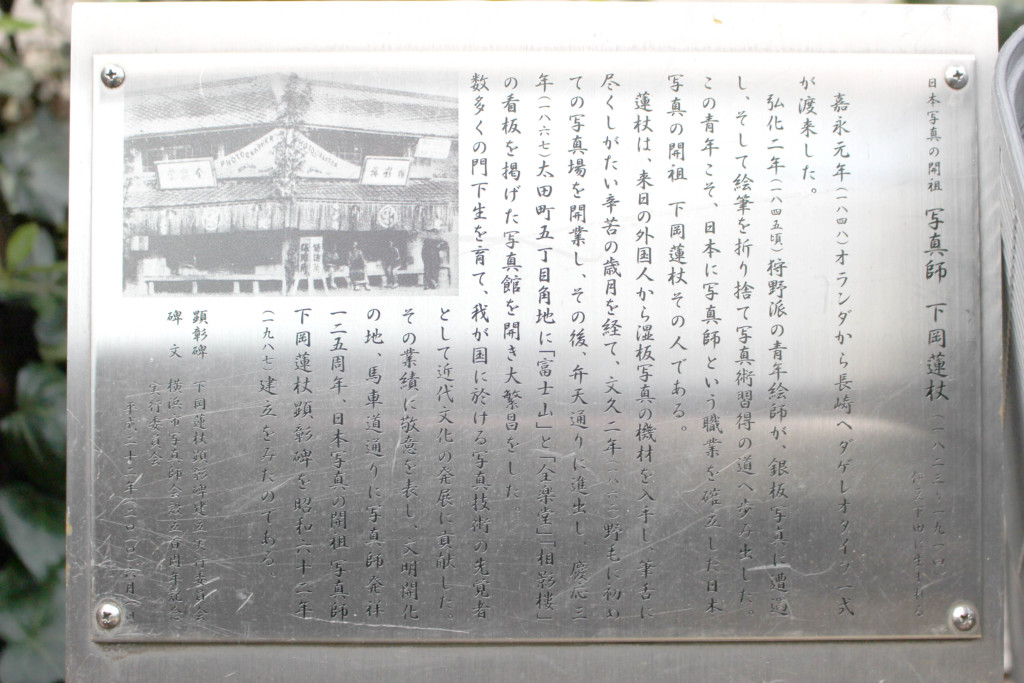

日本写真の開祖

旧横浜正金銀行傍の馬車道沿いには、「日本写真の開祖」下岡蓮杖さんの碑があります。

“写真の開祖”とは日本最初期のカメラマンだということを意味しています。

ほぼ同時期に活動した写真家には、江戸の鵜飼玉川さん(日本初の写真家)、長崎の上野彦馬さんなどがいたとされますが、三人とも1860年代の活動が確認されています。

下岡蓮杖さんは長崎の上野彦馬さん共々多くの弟子を輩出し、黎明期の写真界に多大な功績を残されたようです。

日本初のガス灯

馬車道沿いにある関内ホール前には、明治5(1872)年の馬車道に日本で初めてガス灯が灯されたことを記念し、当時のものと同型のガス灯のレプリカが置かれています。

二基のガス灯の後ろには、当時の馬車道の様子が撮られた写真が埋め込まれています。

日本初のガス灯や電気の街灯が馬車道に灯ったことによって、馬車道では夜店が活況を呈するようになるのですが、”横浜・中区史”によるとそのピークは明治40年代だったようです。

参考

日本初の電気の街灯

馬車道の老舗有名店に、昭和2(1927)年創業、カツレツの勝烈庵があります。

お店の前には”ハマの街灯点火の地”記念碑が置かれていますが、これはガス灯ではなく電気による街灯点火(明治23年=1890年)を記念してのものです。東京では既にこの8年前、明治15(1882)年に銀座に電気によるガス灯が設置されていることから、”ハマの”街灯点火とされています。

参考

六道の辻通り、馬車道十番館、”牛馬飲水”

勝烈庵のすぐ隣には”六道の辻通り”の碑が置かれています。

六道とは、仏教でいうところの輪廻転生する6つの世界(天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道)のことで、そのまま解せば死後の世界への入り口を意味します。中々物々しい命名ですが、由来としては、単純に「昔ここに六差路があった」ということからのようです。

“六道の辻通り”碑石の向こうに見えているのは、昭和42(1967)年に”勝烈庵の十番目の店”として造られた、馬車道十番館です。馬車道十番館前には、かつての馬車道が馬車の発着場だったことの名残りである”牛馬飲水”が残されています。

参考

本町通り、鉄の橋、吉田橋関門跡etc -馬車道商店街傍の史跡-

馬車道商店街エリアでは、商店街の傍にも”幕末から明治への過渡期ならでは”を思わせる史跡が幾つか残されています。

例えば本町通り沿いにてしばしば見かける旧銀行跡、商店跡なども開港当初の横浜港の成長を思わせるものですが、吉田橋関門跡は幕末期、開港直後の不安定な政情を原因として作られた幕府の関門であり、鉄の橋は文明開化の恩恵を被ったという、日本初のトラス構造の鉄橋が作られたことを記念した碑です(本町通り沿いの風景や”吉田橋関門跡”と”鉄の橋”については、別記事にまとめました)。

馬車道商店街から関内駅に向かって歩き、さらに鉄の橋の碑や吉田橋を渡った向こう側には、馬車道界隈とはやや毛色が異なるものの、同じく明治初期以来”港町近くの繁華街”として栄えて来たという伊勢佐木モールが伸びています。

- 吉田橋関門跡(馬車道商店街、JR関内駅傍にある旧横浜道の関門)

- 鉄(かね)の橋の碑(馬車道商店街傍、JR根岸線高架下)

- 【街歩きと横浜史】近代横浜の始まり -開港地での共存-

- 【街歩きと横浜史】その昔のみなと横浜

- 伊勢佐木モール公式サイト “150年の歩み“

タグ