この記事を読むのに必要な時間は約 2 分27秒です。

【横浜港と公園】横浜スタジアム(横浜公園内、日本大通り傍)

現在の横浜スタジアム周辺

about 横浜スタジアム

横浜スタジアム(公式サイト)は、横浜公園の中にある野球場です。

ベイスターズのホーム球場である他、サーティーフォー保土ヶ谷球場と並んで神奈川県高校野球の聖地でもあるので、神奈川県下の野球好きであれば一度は訪れたことがあるであろうスポットですね。

元々横浜スタジアムは多目的スタジアムとして造られているので、現在はコンサート会場やイベント会場、他スポーツの試合会場としても使われていますが、横浜スタジアムのルーツは、横浜公園のルーツである彼我公園内に作られたクリケット場にあります。

(横浜スタジアムの歴史は“日本大通り地区の歴史(日本大通り、横浜公園、横浜スタジアム)“へ移転しました)

周辺のロケーション -日本大通り側-

旧市役所前交差点付近にある上り口から上ると横浜公園の日本大通り側が見えますが、

階段を上るとグレーのコンクリ敷きのようになっている、新設された通路に繋がっています。

奥の方に”これまでにもあった部分”とのつなぎ目が見えていますが、ウイング席増設工事が終わった後、スタジアムの周りがぐるっと歩いて回れるようになっていました。

球場入り口とつながっている通路が新たに増築され、球場を取り囲むように一つにつながったので、本当に便利になったと思います。

茶色のレンガ敷きのようになっている部分は従来よりあった部分ですが、

左手が中華街方面で、通路は関内駅・石川町駅間の、JR根岸線の高架がある方に向かっています。

BAYSTORE

通路上、大さん橋通りに面したJR根岸線のガード寄りの一角には、ベイスターズグッズのお店”BAYSTORE”(公式サイト)があります。

球場すぐ隣にあって、外見は一見飾りっ気のないようにも見えるのですが、

一歩お店に入ると、そこはファン垂涎の空間です。

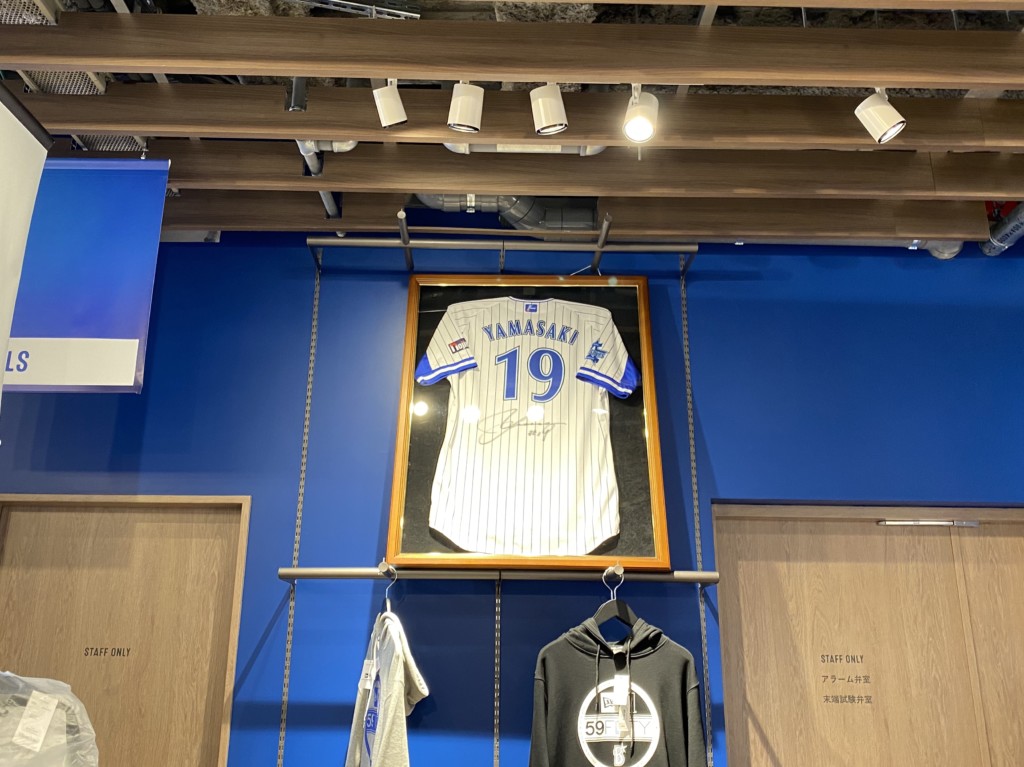

ロッカールーム風に作られたホームユニフォーム販売コーナーでは、壁に選手のサインが書かれていて、

VTRは常時上演中、

さらには選手の直筆サイン入りユニフォームが飾られています。三上投手、残念ながら巨人にFA移籍してしまった梶谷選手、今も勝ちパターン継投の一角を担う三嶋投手、

“抑えの切り札”山﨑康晃投手、

現在のベイスターズ投手陣を代表する左腕エース・今永投手等々。ファンなら延々いられる空間となっています。

周辺のロケーション -JR根岸線・関内駅側-

この辺りの雰囲気は割とかねてよりのお馴染みですが、

JR根岸線関内駅・石川町駅間の高架からも見えるエリアです。

JR関内駅で根岸線下車後、まっすぐ進んでくるとこの入り口から入ることになるという入り口で、

“関内駅前から見える横浜スタジアム”です。

直進(二つに分かれた通路の左側)が関内駅方面、右側の新設された通路を進むと、旧市役所前から日本大通り方向に歩いて進めます。

関内駅前の交差点が通路からも見えていますが、

ぐるっと一周周ってスタート地点、市役所前の交差点傍です。