この記事を読むのに必要な時間は約 6 分20秒です。

【秋の妙高安曇野ドライブ旅 その7】秋の善光寺詣で

妙高から善光寺へ

朝の妙高でお散歩会、さらに信越大橋を渡って関川の関等を見学後、朝9時30分過ぎ、善光寺に到着。平日だったからなのか、朝一だったからなのか、それともコロナ禍の影響なのか、車については割とすんなりいい場所に停めることが出来ました。

善光寺着

地図中央付近にある赤い四角が現在地で、善光寺の境内はそこから右側ほぼすぐのところに広がっています。

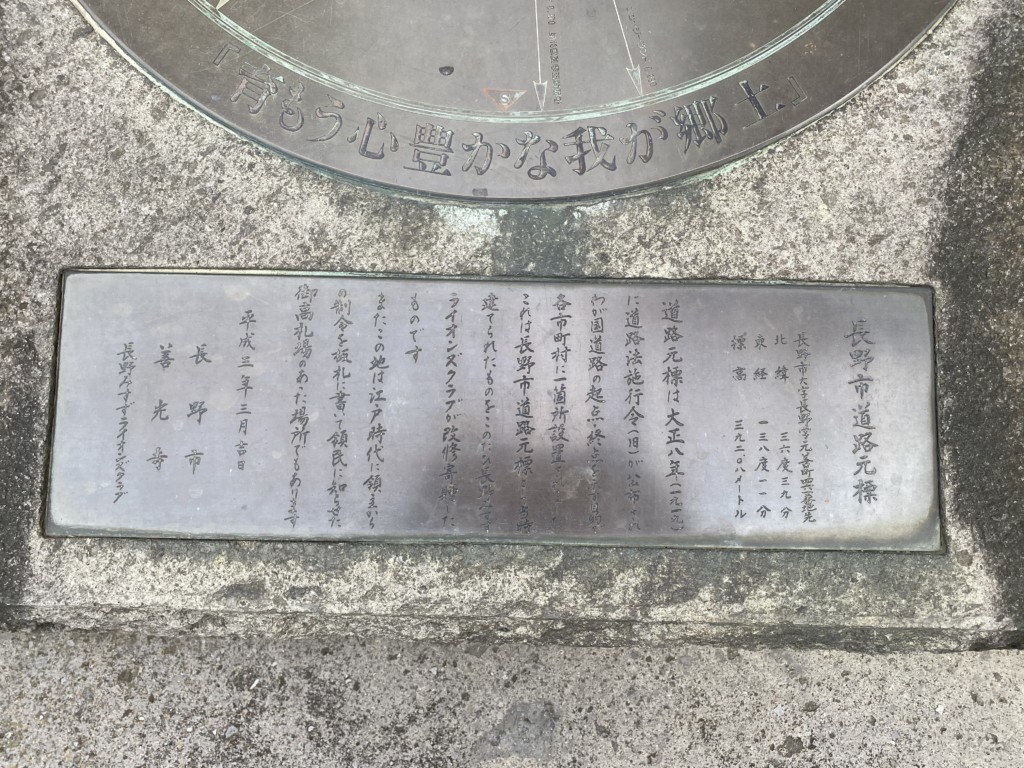

善光寺を目指す道中、善光寺のすぐ傍にて、各市町村に一か所定めることが規定されているという道路元標(一般社団法人東京都測量設計業協会 “道路元標“)があるのを見つけました。

長野市と善光寺の連名で、大正8年(1919年)より善光寺が長野市の道路の起点になったという事情が説明されています。

about 善光寺

善光寺の開山期は、詳細不明、ただしおよそ8世紀ごろであったといわれています(参考:開山と創建(開基))。

本尊は”一光三尊(いっこうさんぞん)阿弥陀如来像”と呼ばれる阿弥陀如来像で、お寺の名前については、飛鳥時代の人物である本田善光さんの”善光”に由緒があります。

お寺としての善光寺の特徴的な部分としては、特定宗派に属さず、あらゆる宗派を受け入れているという点にあります。この事情は、境内に入ってすぐ始まる院や坊の並びに現れていますが、現在は天台宗や浄土宗の僧侶が、共同で本堂を守っているとのことです。

善光寺の本尊”一光三尊(いっこうさんぞん)阿弥陀如来像”は、開山当初から一切公開されることが無く今日に至っているのですが、一般的な善光寺詣での目的の一つは、このどこかミステリアスな本尊との縁を持つことにあります。

“縁の持ち方”自体も一風変わっているのですが(”お戒壇めぐり”の項で後述)、善光寺の参拝者はその独特の方法によって、”絶対秘仏扱いの本尊”との縁を持つことになるんですね。

善光寺詣で

大本願/参道/坊/院

本堂(=善光寺)へとまっすぐ続く参道(境内に入ってすぐの道)、及び仲見世通り(参道から仁王門の内側に続く道)沿いには、多くの院・坊が建てられています。

「院」=お寺の境内にある建物、「坊」=お寺の境内にあるお寺、と言う違いがあるようですが、

地図を見ると、境内に入って最初に参道沿いに並んでいるのが坊、参道の通り一本裏手や、仁王門の内側に多くあるのが院という、ざっくりした違いがあるのがわかります。

お寺の境内に本堂(=善光寺)とは別のお寺があり、さらに風情のある建物が軒を並べている様子はやはりかなり珍しいというか独特なのですが、

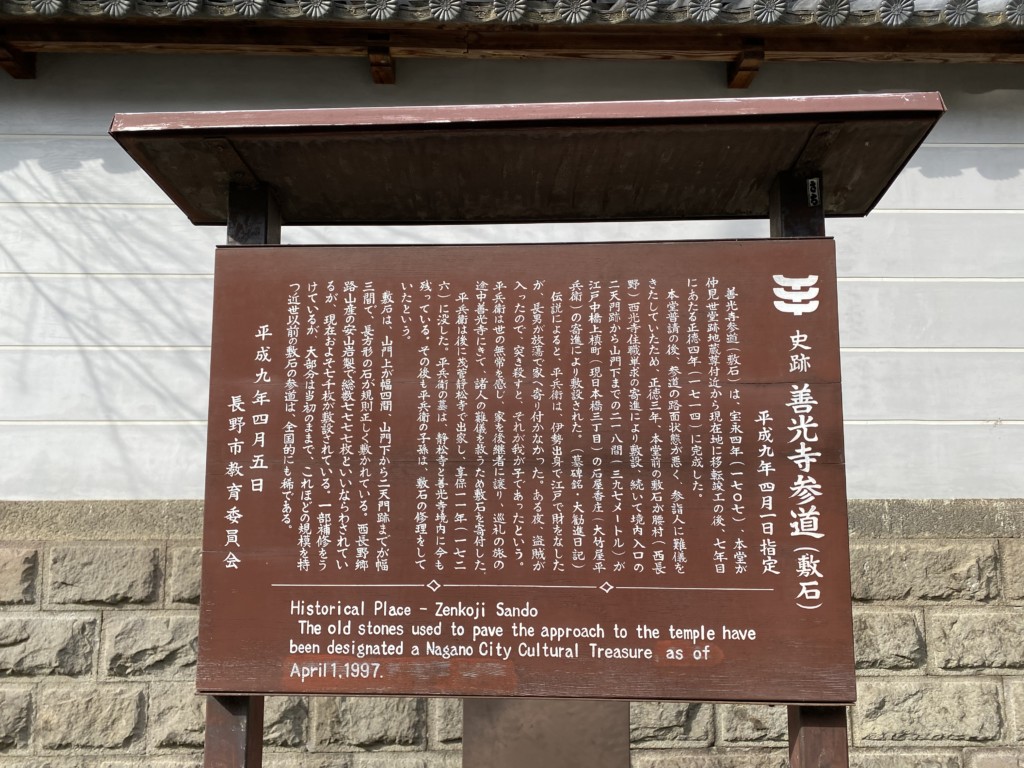

ぱっと見の雰囲気だけにとどまらず、参道に敷かれた石畳にも、興味深いエピソード(善光寺公式サイト “善光寺法話第8回 参道の石畳“)が残されているようです。

大本願・善光寺本堂御朱印他

坊が軒を並べている反対側の敷地には、善光寺の創建当初から存在する尼僧寺院で、善光寺本堂とは別のお寺である、大本願(参考:善光寺大本願公式サイト)があります。

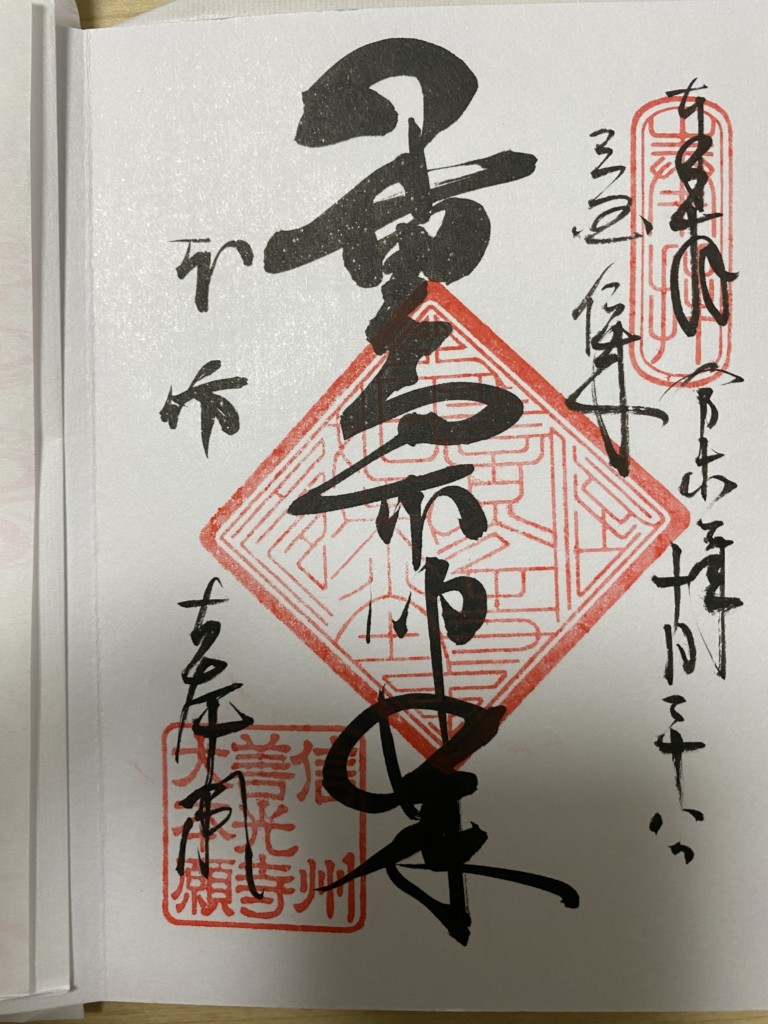

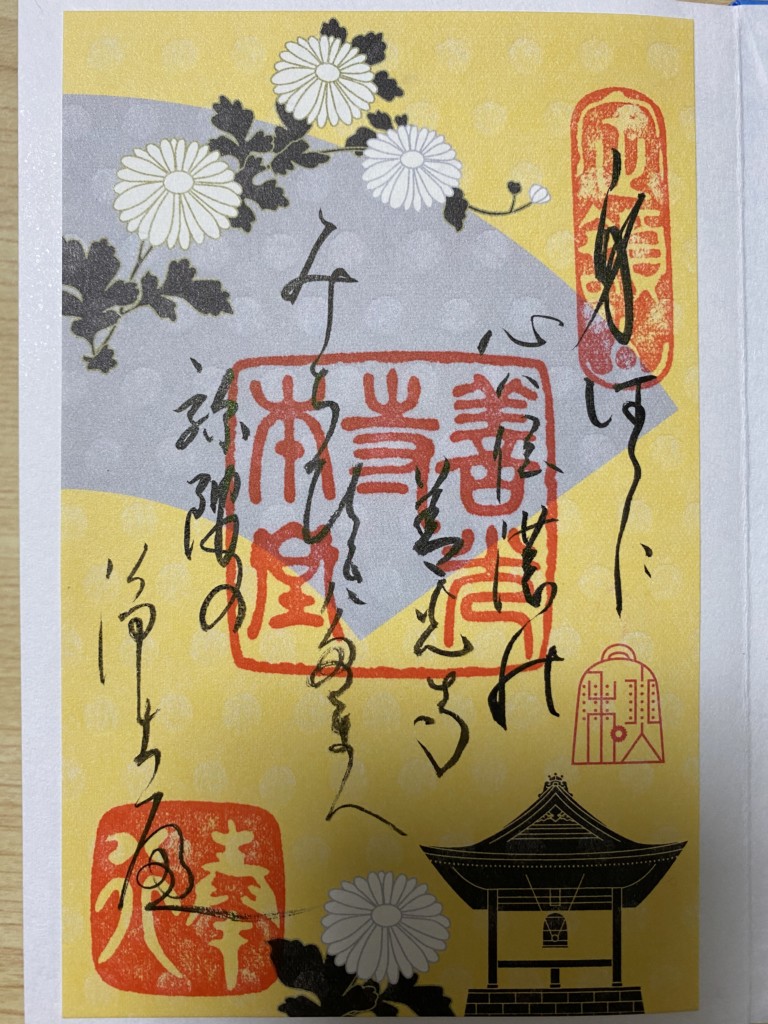

大本願の御朱印です。

「お寺の境内の中に別のお寺が幾つもある」というこの不思議な感覚に対しても、理屈でどうこうではなく目に見える世界を理解出来ているといった感覚として、徐々に馴染んできはじめました。

このほか、本堂(善光寺本堂公式サイト)でも季節限定の御朱印をいただいたのですが、今回の善光寺詣ででは、全部で8枚の御朱印を頂きました。

仁王門から仲見世通りへ

大本願を出て、仁王門へ。

便宜上、御朱印の写真を先に出してしまいましたが、本堂はまだまだ先にあります。

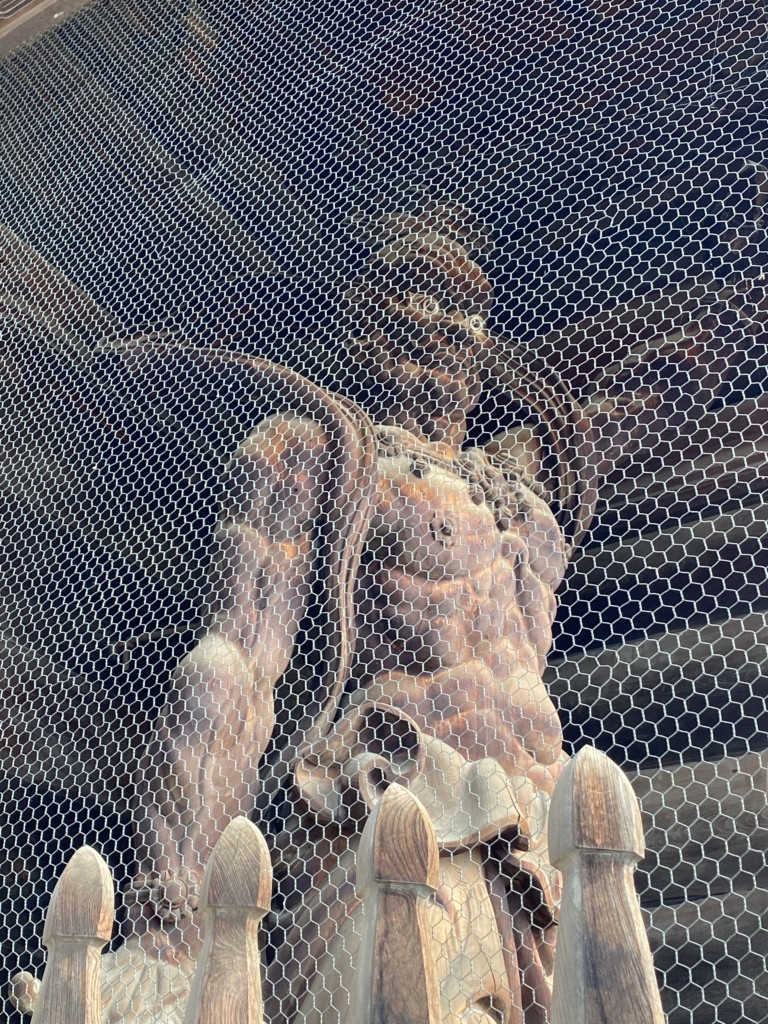

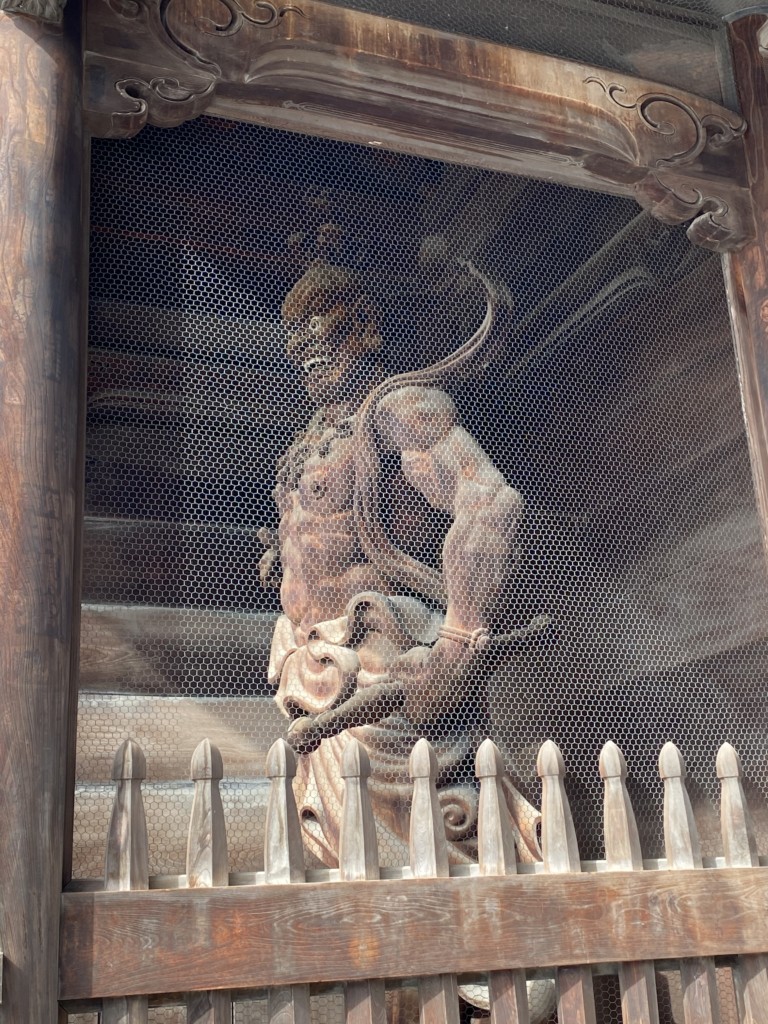

写真を撮ろうとするとどうしても金網が濃く映ってしまうのは残念なところです。

迫力ある仁王門をくぐると、

仲見世通りに入り、通りの雰囲気も華やかになります。

和風のスタバも、その一部に自然に溶け込んでいます。

仲見世通りの先には、その昔「源頼朝が乗っていた馬の蹄が石橋の穴にはまってしまったため、ここから先は頼朝が歩いて渡った」といわれている”駒返り橋”があって、

本堂へ進むにあたっての注意事項が、現代版の高札によって掲げられています。

さらに進んで山門の手前では濡れ仏が鎮座していますが、放火の罪によって鈴ヶ森刑場(しながわ観光協会 “鈴ヶ森刑場跡“)にて火刑(火あぶり)に処されてしまったという八百屋太郎兵衛の娘、17歳のお七の霊を慰めるために造られたとの言い伝えもあるようです。

いわゆる「八百屋お七」の話しについては諸説あるようですが、一説によると、お七は悪い男にそそのかされてしまっただけだった、実際にはお七の放火は大火につながらずボヤ程度で済んだのだと解釈されてもいるようです(東京消防庁 “ぼやで身を焼く八百屋お七“)。

現住建造物等放火罪(e-gov刑法 “放火及び失火の罪“)はじめ、放火関係の罪は現在でも重罪(放火の最高刑は死刑)ではあるのですが、お七自身の言動やその周辺事情に関しては、井原西鶴の浮世草子である『好色五人女』(八百屋お七事件が題材にされた創作が含まれています)によって、後から脚色された部分があるとも言われています。

この点、赤穂四十七士の話し同様、「八百屋お七」の話しにしても事実とは別の何かが独り歩きをしている部分が、もしかするとあるのかもしれません。

山門

山門のすぐ左側には大勧進(大本願と同じく、善光寺の創建以来、境内にあるお寺です。参考:大勧進公式サイト)があって、ここでも御朱印がいただけます。

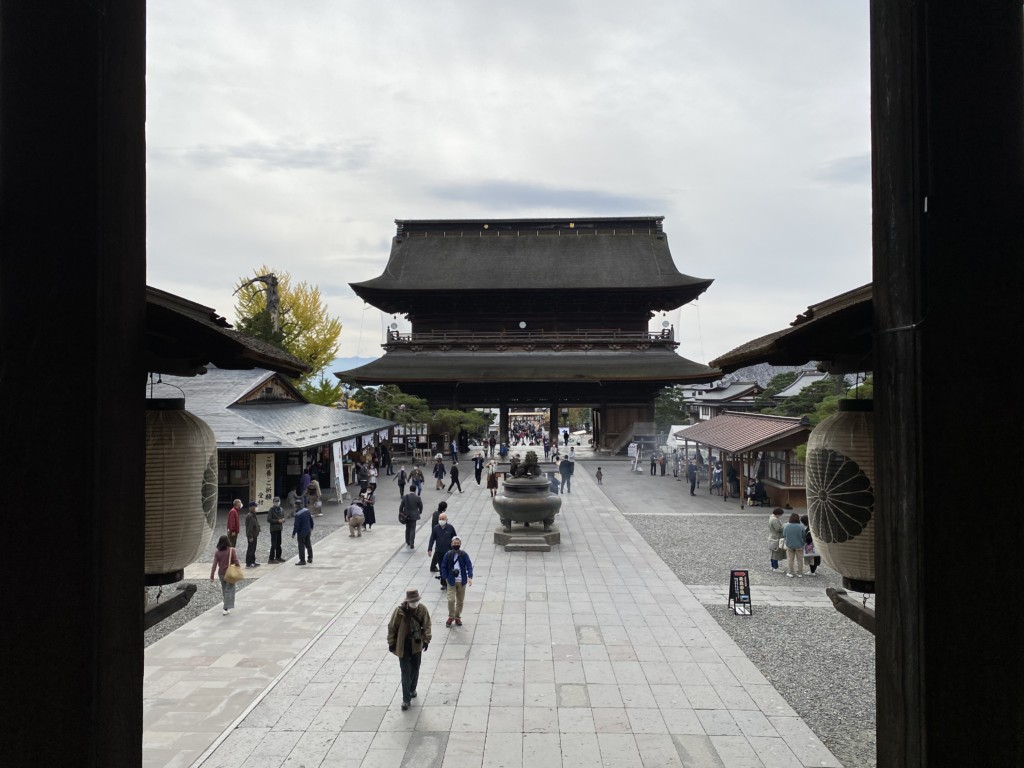

よく見ると山門の二階部分にネットが張ってあるのが分かりますが、山門の中には入ることが出来ます(要・拝観料)。ネットは、危険防止のためのものです。

内部は撮影禁止なのが残念な上、二階への階段が急だったり、外の廊下が案外怖かったりもするのですが、善光寺の仲見世や参道の向こうに長野の街が見渡せる景色は中々の絶景です。

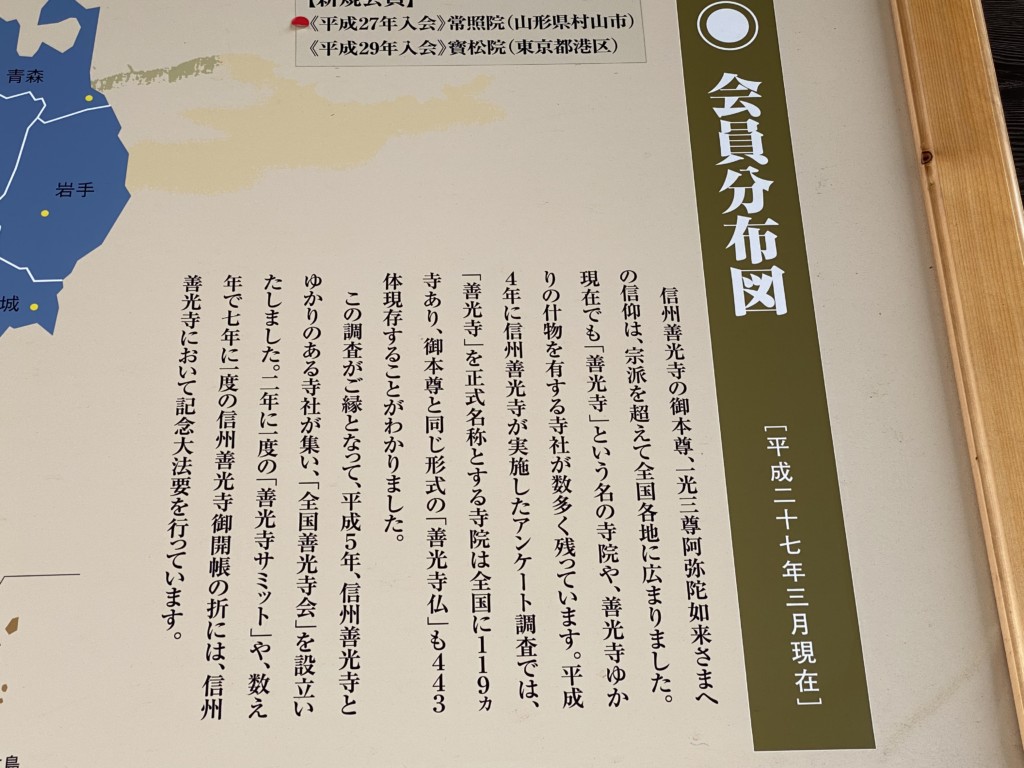

山門の下では、全国のお寺のうち、善光寺とかかわりが深いお寺が紹介されていますが、

神奈川県をはじめ、全国各地にかなりの数のお寺があることが分かります。

経蔵

山門を入った、本堂のすぐ傍には経蔵があります。

鎌倉の長谷寺でも見たことがありますが、中に経典が入っていて、その経典が入った経蔵を回すことによって経典を会得したのと同じ効果が期待できる、という御利益があるとされます。

簡単に回せるだろうと思って軽く押してみても重くて中々回らず、本気になって「ぐっ!」と押して、はじめてちょっとずつ動いてくれます。

経蔵の重さは5トン、うち経典が1.2トンあるそうですが、それは簡単には回りませんよね 笑。

善光寺・本堂

本堂に入る前に、

お線香売り場があるので、お線香を購入。

用意された火で焚いて供えたあと、

メインである善光寺参拝のため、本堂へと進みます。

お戒壇めぐり

この後、拝観料を払って「お戒壇めぐり」(善光寺公式サイト “善光寺法話第4回 お戒壇巡り“)をしました。

お戒壇めぐりとは、善光寺の本尊と縁を持つための方法です。

本堂地下に入る前に「明かりを付けずに、壁に手を触れたままゆっくり歩いてください」というような注意を受けてから、地下に作られた真っ暗で何も見えない廊下(回廊)へと進みます。

壁に手を当てながら回廊をゆっくり歩いていくと、しばらく歩いたところの壁に「極楽のお錠前」を探り当てることが出来るのですが(その部分だけ、壁の一部がへこんでいるように感じます)、その真上に「絶対秘仏」の善光寺の御本尊が置かれています。

ここに触れることによって御本尊との縁が結ばれ、極楽往生が約束されるといわれているのですが、何も見えない中で壁に手を触れながら歩いていくと、最後にその「御本尊との縁」を探り当てることが出来る、その直後に光が差し込んでくるというのが「お戒壇巡り」です。

参拝を終えて

お戒壇巡りの後で、本堂側から山門方面です。

山門の向こうには濡れ地蔵や大勧進があり、さらにその向こうには仲見世通りがあります。

結構時間をかけて境内をゆっくり回ったので満足度は高かったのですが、今回見学した中でも記事化したのは一部ですし、今回の訪問だけで全部回りきれたかと言うと、丁寧に見れていないところも結構ありました。

善光寺詣では本当に盛りだくさんだったという印象が残っています。

(続く)