この記事を読むのに必要な時間は約 3 分3秒です。

【秋の妙高安曇野ドライブ旅 その2】ラーメン・洋食器と燕三条

燕三条系ラーメンと、燕三条ドライブ

燕三条系ラーメン

関越道を降りた後最初の観光スポットと目していたのは、ご当地ラーメンや洋食器でおなじみ、いわゆる燕三条エリアです。”燕三条”というエリア名については、元々燕市、三条市という隣接する二つの市にまたがった燕三条駅が上越新幹線の駅に誕生して以降、定着していったようです(現在でも、弥彦線の燕駅、信越本線の三条駅が、上越新幹線の燕三条駅とは別に存在します)。

ラーメンについては、その最大公約数的な特徴を列挙すると、太麺、魚介出汁、豚の背油を使ったラーメンが、いわゆる燕三条系ラーメンです。

例えば”太麺””とんこつしょうゆ”が売りである家系ラーメンになじみがある場合、太麺でこってり、なおかつヘルシーな魚介風味も楽しめるというラーメンに対しては、親しみと好奇心を同時に感じてしまう魅力があります。「まるで知らない初めての味」ではなく、「自分が良く知るあの味に近い味(ただし同じではない、しかも土地の名物)」が旅先で名物として楽しめるということ自体、中々刺激的ですからね。

杭州飯店

らーめん勝

新潟五大ラーメン

燕三条ドライブ

関越道下車後の道すがらの風景も、山と緑が中心でした。延々続く田んぼの中を、遠くに山を見ながら走り続けていくという感じの道は、越後線の沿線には結構あったように記憶しています。

燕三条の洋食器

洋食器の展示

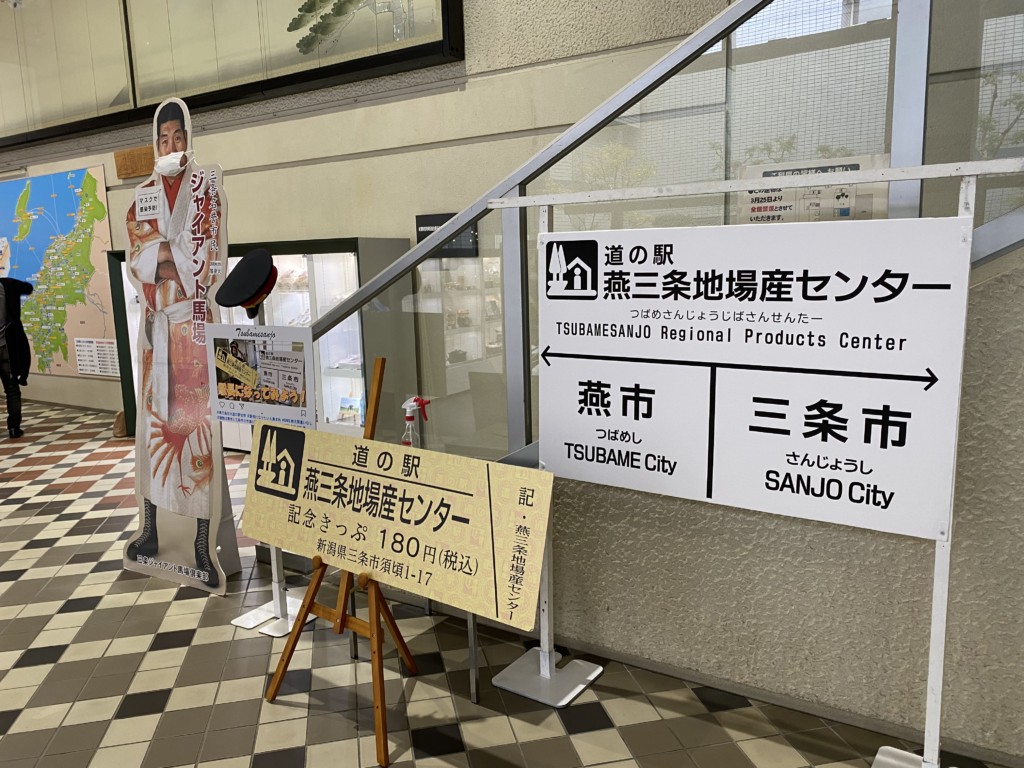

道の駅 燕三条地場産センター(公式サイト)では、洋食器の展示・販売がメインの一つとなっているので、

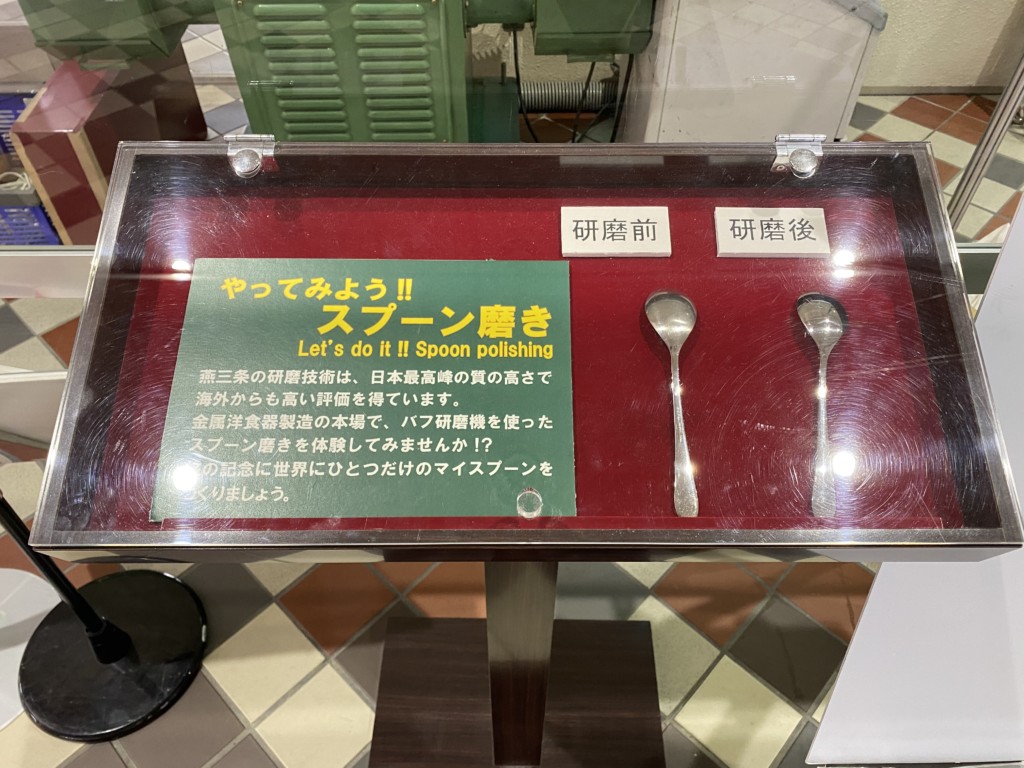

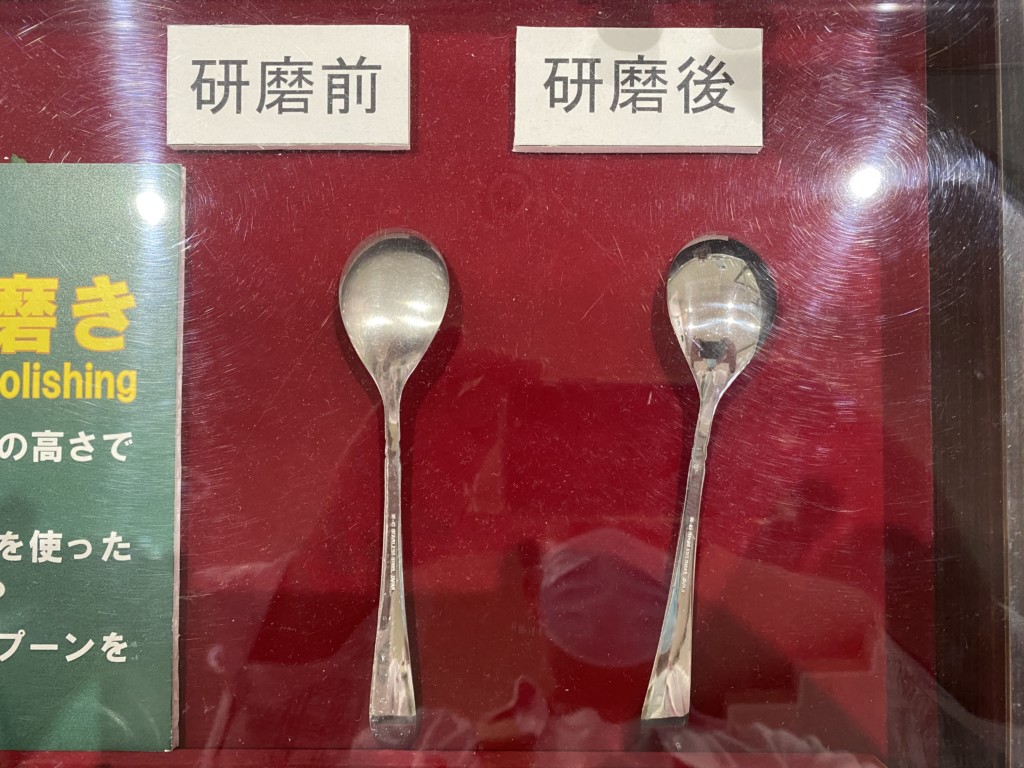

売店前のエリアでは、代表的な洋食器等がウインドウ越しに見物できるのですが、

結構大きいスペースなので、この一帯だけでもそれなりに見ごたえがあります。

研磨機もおいてあるのですが、

“研磨後”のスプーンには、iPhoneを構えているところがはっきり映っているのが分かります。

洋食器売り場へ

洋食器等売り場のコーナーの手前では、三条市出身の故・ジャイアント馬場さんがお出迎えしてくれます。

洋食器の街なだけに、ステンレス製のアルコール消毒器も用意されているようです。

中に入ると売り場面積は結構広く、洋食器以外のコーナーもありますが、洋食器のコーナーにはかなりのスペースが割かれています。

スプーン、ナイフ、フォークの他、湯飲み、フライパン、なべ、包丁、ボウル、マドラー、カクテルシェーカー等々。とりあえずステンレスで作れそうなキッチン周りの製品はほぼ全て置いてある感じで、それ以外にはペーパーナイフなんかもあったりしました。

コーヒーメーカーと、その周辺用具。さりげなくカクテルシェーカーも置かれている様子を見ると、一式揃えて、”燕”だけで沸かした一杯を飲んでみたくなってきます。

珍しいところでは、2010年から燕市とヤクルトスワローズが公式な提携関係にある(燕市公式サイト “ヤクルトスワローズとの交流“)ことから、”ツバメつながり”で、東京ヤクルトスワローズのグッズも売られています。

およそ鉄やステンレスを使って作れそうなものは何でもあるということで、農具も置いてある他、DIY関係の道具も揃っていました。

あちこち見どころだらけの一角なので、小一時間くらいの時間はあっという間に過ぎていきます。