この記事を読むのに必要な時間は約 2 分8秒です。

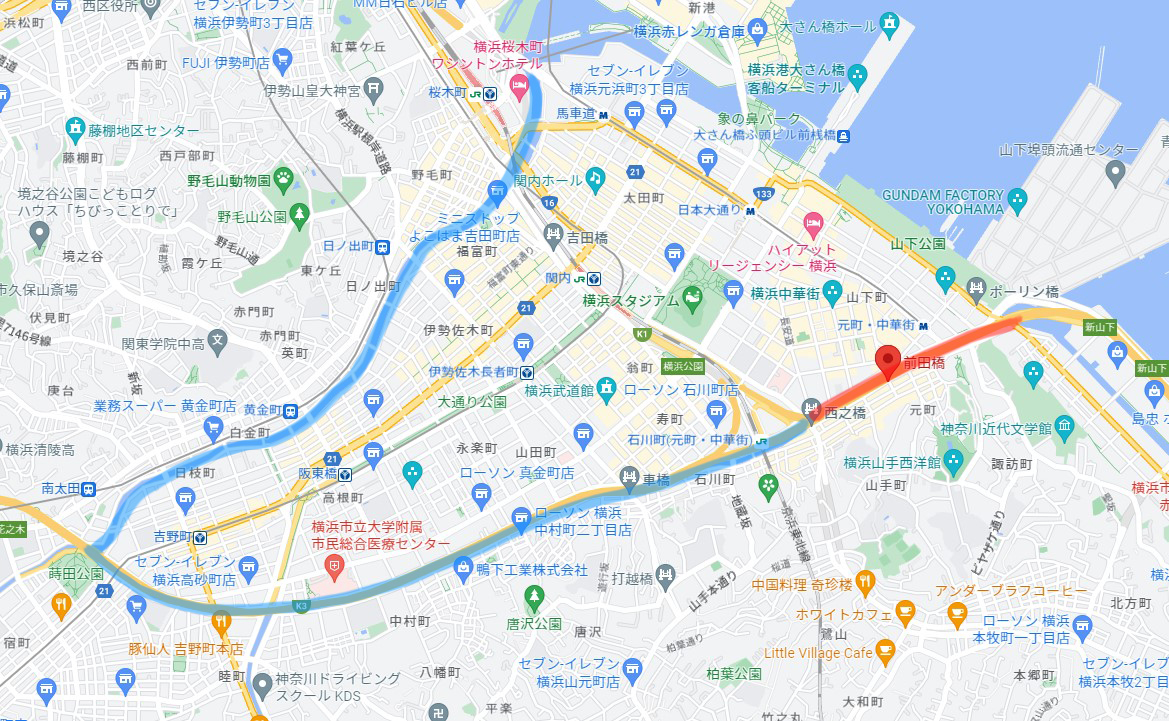

【まとめ】堀川に架かる橋(西の橋、市場通り橋、前田橋、代官橋、谷戸橋、山下橋)

堀川(中村川下流域)に架かる橋

西の橋

西の橋(西之橋)は、堀川(中村川下流域)上に架けられた、元町エリアと山下エリアをつなぐ橋の一つです。

かつて外国人居留地を保護するために掘られた掘割・堀川の西端に架けられた橋で(参考:かつての山下・元町地区)、一つ東隣には、元町商店街(公式サイト)の汐汲坂エリアと中華街(公式サイト)の市場通りを結んだ市場通り橋が架けられています。

市場通り橋

市場通り橋は、元町商店街(公式サイト)の汐汲坂エリア付近と横浜中華街(公式サイト)の市場通り付近を結んだ橋です。昭和58年(1983年)に高速道路建設に合わせて架けられた橋で、橋名は、中華街内の市場通りに通じていることに由来しています。

前田橋

万延元年=1860年、掘割の掘削と時を同じくして作られたのが、初代の前田橋でした。元町の百段通り沿いから前田橋を見ると、その向こうに横浜中華街(公式サイト)の朱雀門が見えています。百段通りはおよそ元町商店街(公式サイト)の中央付近に(元町商店街や元町仲通りに直交するように)通された道で、かつては山手本通りと元町を結んでいた階段坂である”元町百段“へと通じていました。

代官橋

代官橋は、堀川(中村川下流域)上に架かる、元町商店街エリア(元町)と横浜中華街エリア(山下町)を結ぶ、小さな橋です。橋の名前は付近の坂(代官坂)名に由来していますが、その名の通り、代官坂から伸びた代官坂通りの延長上(河岸通り沿い)に位置しています。

谷戸橋

谷戸橋は、みなとみらい線・元町中華街駅前に位置し、元町商店街のオブジェやシドモア桜のすぐ横から始まっている、堀川(=中村川下流域)に架けられた橋です。

橋の先にはみなとみらいエリアへ向かってまっすぐ伸びた本町通りが通っていますが、みなとみらい大通りとも一本の道で繋がっています。

開港の翌年(万延元年=1860年)、外国人居留地の治安を維持し、居留民の身辺を保護するためにとして新たに堀川が(横浜港と中村川、大岡川をつなぐように)掘削されますが、初代の前田橋同様、初代の谷戸橋もおよそこの頃に架けられたようです(参考:旧・開港場と前田橋)。

山下橋

昭和36年11月に竣工した現在の山下橋は、山下ふ頭と新山下エリアの間に架けられた橋です。

堀川上に架かる橋の中で、最も海側(東端)に位置しています。

老朽化あるいは新規の都市計画等を理由として、先代の山下橋が昭和の半ば(36年)に架け替えられたのではないかと思いますが、現在堀川に架かる橋の中では恐らく交通量が一番多い橋です。

かつての山下・元町地区

近代横浜の始まり -開港地での共存-へ移転しました(2024.3.10配信予定)。