この記事を読むのに必要な時間は約 7 分45秒です。

【横浜街歩き】赤レンガ倉庫/赤レンガパーク(新港ふ頭内)

赤レンガ倉庫と赤レンガパーク

横浜赤レンガ倉庫

明治・大正年間に保税倉庫として作られた二つの”赤レンガ倉庫”(二号館は明治44年=1911年に、一号館は大正2年=1913年に、それぞれ竣工しました)が、2002年に観光施設”横浜赤レンガ倉庫”(公式サイト)としてリニューアルオープンしました。

観光施設としてのいわゆる”赤レンガ倉庫”は、現在も新港ふ頭内に二棟残されています(公式サイト “フロアガイド“)。

一号館・二号館とも一階ではショップやカフェのスペースが用意されていますが、位置づけとしては二号館が商業施設、一号館が文化施設とみなされているということで、規模が大きいのは二号館の方です(参考:横浜市公式サイト “赤レンガ倉庫“)。

二号館の二階はショップ、三階はグルメフロアで、一号館の二階・三階ではレンタルスペースが展開されています(二階はスペース、三階はホールです)。

一号館・二号館の間のスペースは”イベント広場“として利用され、数々の赤レンガ名物イベントが展開されていますが、イベント広場の二号館を挟んだ向こう側のスペースには”赤レンガパーク”(後述)が作られています。

赤レンガ倉庫のおすすめポイント

“観光スポット・赤レンガ倉庫”でイチ推し出来る魅力としては、両倉庫間のスペース(イベント広場)にて開催される各種のイベント(赤レンガ倉庫公式サイト “イベントカレンダー“)を挙げることが出来ます(参考:【ちょっと懐かしい沿線風景】全国ふるさとフェア@赤レンガパーク(2015年))。

単体での観光スポットとしての魅力の他、そこに加算されることになるリピート需要もかなりのウエイトを占めているのではないか、ということですが、同じ新港ふ頭内には、赤レンガ倉庫以外にもワールドポーターズやマリンウォーク、万葉倶楽部、ハンマーヘッド、DREAM DOORなど様々な商業施設が用意されています(参考:新港ふ頭の大型商業施設一覧)。

そのためイベント抜きでもお楽しみ要素は豊富なのですが、赤レンガ倉庫一帯は、隣接するエリアに汽車道や運河パーク、新港中央広場等があり、象の鼻パークや山下臨港線プロムナードを通じて日本大通り・山下公園エリアともつながっているというように、単純な街歩きをするにしても抜群のロケーションに恵まれています。

赤レンガパーク

“赤レンガ”隣から港を望める公園

赤レンガパークは、赤レンガ倉庫二号館(みなとみらい側=北側にある、大きい方の倉庫です)のすぐ隣に位置する緑地広場で、緑地の中から大さん橋やベイブリッジが望めることが売りの一つとなっている公園です。

赤レンガパークの手前に位置する新港中央広場から進むとよりその魅力はハッキリ伝わりますが、

地面に施された線路のような加工は、保税倉庫(後述)としての赤レンガ倉庫在りし日に、ここに鉄道が通されていたことに由来しています。

保税倉庫とは

保税倉庫とは、輸出入品目や品質のチェック、関税の賦課等の作業をスムースに行うために整備された”保税制度”と共に誕生した倉庫で、幕末の神奈川運上所での倉庫運用と制度制定を経て、全国へと広まっていきました。

横浜(神奈川運上所から横浜税関へ)の他、長崎(長崎会所から湊会所へ、湊会所から運上所、長崎税関へ。参考:湊会所跡、運上所跡)や新潟(新潟運上所から新潟税関へ。参考:旧新潟税関庁舎)など、開港当時各地に置かれていた”運上所”が”税関”と名を改めたタイミングも、保税倉庫の台頭とほぼ時を同じくしています。

参考:公益財団法人 日本関税協会 “保税制度の概要“、横浜税関 “横浜開港150年の歴史“

旧税関事務所遺構

赤レンガ倉庫二号館のすぐ北隣にあるのは、かつてこの場所にあった税関事務所の遺構です。

残念ながら、かつての税関事務所は関東大震災被災によって”遺構”となってしまいました。在りし日の姿は現地の案内板にプリントされていますが、赤レンガ倉庫に勝るとも劣らない威容を備えていたようです。

例えば日本大通りに作られた慰霊碑、JR石川町駅傍から始まる大丸谷坂沿いに作られた震災地蔵尊、元町公園内・エリスマン邸裏に遺された山手80番館遺構等々、関東大震災の爪痕は横浜中心部に現在もなお残されています.

旧税関事務所もそのことを現在に伝える施設のうちの一つですが、地震発生(1923年=大正12年9月1日)から約100年が経過した現在は、ロケーションに恵まれた緑地内にあって、どこか人工のオブジェのようなアクセントとなっています。

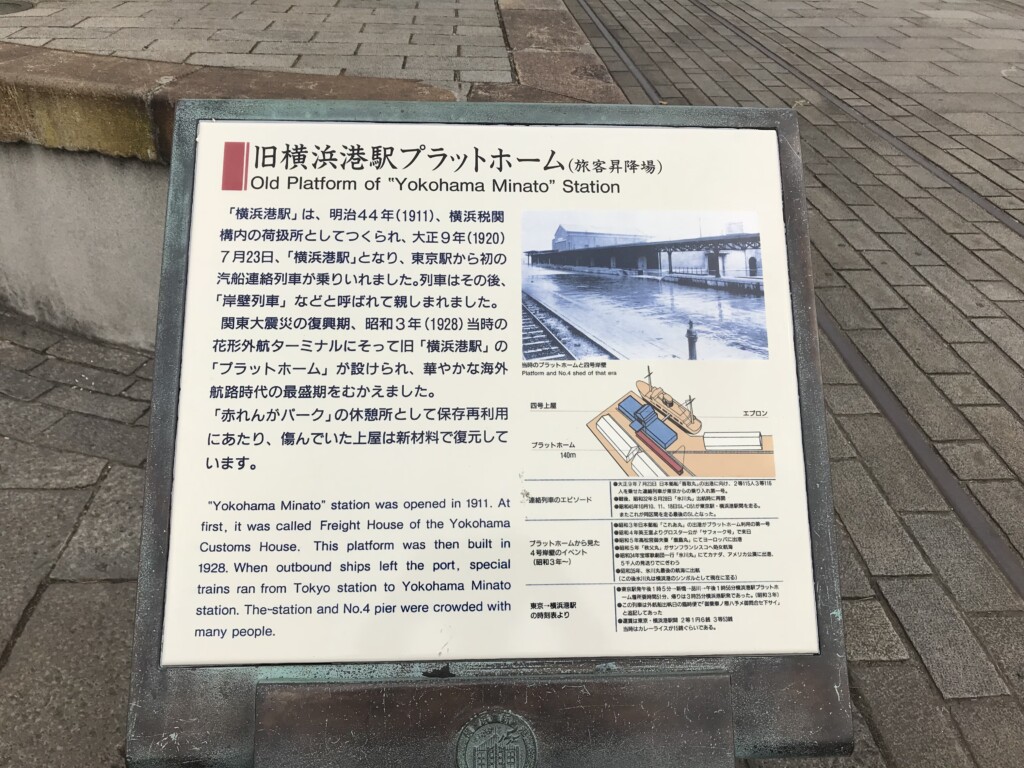

旧横浜港駅プラットフォーム

赤レンガパークもう一つのポイントとしては、旧税関事務所遺構の説明板の向こう側、赤レンガパークの北西の端に位置する島式ホームのような”何か”です。

新港中央広場方向から赤レンガパーク内部に向かって、

線路のようなものが伸びているのがわかりますが、これはかつて本当に鉄道の線路が通されていたことの名残りです。

かつてのこの場所には”横浜港駅”という、実在の駅が置かれていました。

連絡列車は、東京駅ー横浜港駅を約40分で結んでいたようです。

赤レンガで作られた倉庫の隣に豪華な税関事務所があり、そのすぐ隣には都心と国際港をつなぐ連絡列車の駅が作られていたというのが竣工間もない頃の新港ふ頭の姿ですが、時はあたかもかつて国是としていた富国強兵が実現しつつあった、殖産興業の成果華やかなりし時代です。

“殖産“とは生産物を増やすこと、”興業”とは事業を興すことですが、要するに国内の経済活動を活発化させることによって国力を増強して行こう、とする初期明治政府の政策ですね。

富国強兵政策の一部であると同時に、近代化政策の一部を担っていたこの政策が(少なくとも表面的には)形になった、一定の成果を上げたことによって、時の日本の近代化や強国化が実現しました。

“当時の横浜港の発展”もその象徴の一つではあるのですが(参考:横浜市歌の制定)、諸々含めて考えた場合、横浜港駅在りし日の横浜がどの位眩しい開港都市だったのか、想像に難くない気もします。

赤レンガパーク一帯の現状の他、当時の現役機関車だった110形が現在JR桜木町駅傍で展示されているなど、当時の横浜は現在もなおかつてとは違った形で残されていますが、余談として、この当時(明治末~大正初期)、開国当初に抱えた”ハンデ”だった不平等条約は既に一部改正され、国内の外国人居留地も法的には撤廃されていました。

横浜港駅の開業は横浜・新橋間に日本初の鉄道が開通した約40年後(明治44年=1911年)のことですが、これは日露戦争勝利によって日本が”列強”に肩を並べたと国際社会で承認されたことから実現した、関税自主権の回復と同年の出来事です。

横浜の歴史と赤レンガ倉庫

横浜開港から約半世紀後に訪れた竣工の時以来、一貫して保税倉庫としての役割を務めてきた赤レンガ倉庫は、昭和最後の年である1989年(昭和64年/平成元年)に倉庫としての現役を引退します。

その後開港150周年を目前に控えた2002年(平成14年)に”観光スポットとしての赤レンガ倉庫”に生まれ変わりました。

赤レンガ倉庫のはじまり

1917年(大正6年)、開港後の貿易規模拡大に伴う形で沿岸の整備が進んだ横浜港では、明治の半ば過ぎ(明治32年=1899年)に着工した新港ふ頭が竣工しますが、その間1911年(明治44年)には赤レンガの二号館が竣工し、その2年後の1913年(大正2年)には赤レンガ倉庫の一号館が竣工しました。

横浜開港(安政6年=1859年)から、約半世紀後の出来事です。

貿易港・横浜の新しい中心となった新港ふ頭内でも、『日本最初の荷物用エレベーターや消火水栓(スプリンクラー)、防火扉などを備えた、日本が世界に誇る最新鋭の』(赤レンガ公式サイトより引用)、ふ頭を代表する倉庫が赤レンガ倉庫だったようです。

被災と暗転、老朽化から終焉へ

しかし不運なことに、ここからしばらく横浜は冬の時代に突入します。

新港ふ頭竣工(大正6年=1917年)のわずか6年後の惨事である関東大震災被災(大正12年=1923年)と、さらには第二次世界大戦末期の戦災という、20世紀前半の首都圏にとっての二つの衝撃を、立て続けに受けてしまうことになるんですね。

被災、復興、そしてまた被災、さらにその後のGHQによる接収と続いた赤レンガ倉庫の冬の時代は、1956年(昭和31年)のGHQによる接収解除明けまで継続します。

とはいえ、ここは逆に言えば”1956年には接収が解除されました”ということで、これより先国内の意思で復興・再開発を進めることが出来るという節目でもあったのですが、日本経済、さらには日本社会の勢いが右肩上がりだった戦後の高度成長期、残念ながらやがて赤レンガ倉庫では施設の老朽化が言われるようになり、さらには貿易港としての横浜港の中心も、新山下・本牧ふ頭などへと移動を始めました。

状況的に、赤レンガ倉庫が横浜港で現役倉庫としての役割を終える時が刻一刻と近づいてくることになりましたということで、昭和が終わった1989年(昭和64年=平成元年)、”赤レンガ”は倉庫としての役割を終えることになりました。

荒廃からの再生

80年に及ぶ、輝かしくも数奇な歴史を一旦閉じることとなった”赤レンガ倉庫”ですが、その直後から見るも無残な廃墟化が進みます。

壁一面落書きだらけという悲惨な状態になっていくのですが、そんな”赤レンガ”が目に見える形で再生への軌道に乗り始めたのは、いわゆる”失われた20年”と呼ばれた時代真っ只中の平成中期、西暦2000年前後のことです。

サッカーW杯が日本開催され、横浜会場で決勝が行われた2002年に、新生・赤レンガ倉庫がリニューアルオープンしました。

ここから、今につながる”赤レンガ”の成長が始まります。

倉庫としての赤レンガ終焉(1989年)から、新生赤レンガ倉庫開業(2002年)直後にかけての時代はまた、みなとみらい21計画が表立って成果を上げ始めた時代でもありましたということで、赤レンガ倉庫の歴史は、振り返れば激動の横浜の歴史とほぼ一体となっています。

アクセス

あかいくつ号に”赤レンガ倉庫・マリン&ウォーク”バス停(往路)、”赤レンガ倉庫前”バス停(復路)が、ベイサイドブルー(横浜駅行き)に赤レンガ倉庫前バス停がある他、みなとみらい線の日本大通り駅からも馬車道駅からも徒歩圏内です。